Déboires et défaites d'un lanceur Européen extrait du livre de France Durand-de Jongh

Tout commence par une histoire anglaise. Au début des années soixante, alors que l'Europe de l'espace n'est encore qu'une vague idée, les Britanniques décident de renoncer au profit du Polaris américain à leur missile stratégique Blue Streak, un engin balistique performant développé à grand renfort de moyens coûteux avec, dans un premier temps, le concours des États-Unis.

missile Polaris devant Blue Streak à Edinbourg East fortune

Équipé de moteurs à turbopompe Rolls-Royce, doté d'une structure légère, le Blue Streak répondait à des ambitions militaires précises. Il s'agissait de développer une force de frappe autonome qui nécessitait la mobilisation d'un personnel nombreux et de lourds investissements. Sa mise en œuvre sur la base australienne de Woomera (Commonwealth oblige) en faisait un instrument luxueux d'un point de vue budgétaire. Autant de raisons qui incitèrent les autorités britanniques à vouloir placer leur engin entre les mains d'une Europe qui attendait son lanceur comme un enfant prodigue. C'est après l'offre des Anglais que le général de Gaulle donna son accord à la mise sur pied d'une Europe spatiale, préalable à la création de l'ELDO. Avec le Blue Streak venu d'outre-Manche, la nouvelle organisation disposait d'un premier étage tout prêt. Il suffisait que la France y accolât un deuxième étage (ce fut Coralie) et les Allemands un troisième étage (baptisé Astris) pour qu'une fusée du nom d'Europa pointât son nez vers le ciel. grâce aux travaux du groupe Fiat, devait concevoir la coiffe. La Belgique se chargea du système de guidage radioélectrique et les Pays-Bas, via Philips, fournit le matériel de télémesure. Naquit ainsi un engin décentralisé, désarticulé, dépaysé. D'où il advint qu'il échoua dans la plupart de ses missions, sous sa forme initiale d'Europa I ou plus sophistiquée (plus chère aussi) d'Europa II; Europa III ayant succombé avant même d'atteindre le pas de tir.

Avec le recul des années, les acteurs de ces programmes s'accordent à reconnaître qu'ils étaient condamnés d'avance, tant l'absence d'un maître d'oeuvre unique ouvrit la porte aux prétentions nationales mâtinées d'égoïsme, d'indiscipline et parfois d'incompétence; l'esprit de clocher l'emportant sur la notion d'intérêt européen, sinon général. Certes, les équipes d'ingénieurs et de techniciens impliquées dans les Europa continuèrent d'apprendre et de comprendre les phénomènes spatiaux. L'expérience qu'elles accumulèrent dans un contexte de chacun pour soi fit que le jour venu, lorsque des structures ad hoc leur permirent de s'exprimer pleinement, elles réussirent à unir leurs savoirs et leurs volontés pour construire un lanceur de substitution que le ministre du Développement industriel Jean Charbonnel appellerait Ariane.

Mais nous n'en sommes pas encore là. Dans ce début des années soixante, face à la double suprématie américano-soviétique, l'Europe veut à tout prix exister dans l'espace. Les Anglais mettent à sa disposition leur Blue Streak, moins par fibre européenne que par souci financier d'alléger le poids d'un engin aussi beau que dispendieux. Ici se joue, en négatif, le sort peu enviable des premiers lanceurs européens. Alors que les professionnels français se refusaient à prendre le Blue Streak comme base de départ, le général de Gaulle, à la surprise de tous, et pour le plus grand soulagement des Britanniques, décida seul d'adopter cette solution. (Encore faut-il souligner que tous les tirs du Blue Streak furent parfaitement réussis.) D'emblée, le futur lanceur européen portait la trace du péché originel, une faille qui irait grandissante, malgré les efforts des hommes du CNES. Dès la naissance d'Europa, l'échec était inscrit. Les manquements de l'ELDO seraient fatals aux ambitions les plus élevées.

Au début de cette pénible affaire, on trouve donc la surprenante décision du président français d'accéder aux désirs des Britanniques. Mal lui en prit, si l'on en juge par la suite, mais déjà par les craintes qui prévalaient parmi les responsables de l'époque. Le témoignage du général Aubinière est, de ce point de vue, éloquent :

«Les Anglais, se souvient-il, sont venus proposer leur lanceur au ministre des Armées Pierre Guillaumat. A la demande de ce dernier, j'ai assisté à l'entretien avec un ingénieur, Paul Faisandier. Après avoir entendu leur exposé

, nous avons rédigé un rapport négatif. Notre opinion était faite : il ne fallait pas participer. Nous avancions plusieurs raisons à ce refus. Le Blue Streak était un lanceur de faible capacité. Or les Britanniques le considéraient d'emblée comme un premier étage de fusée. Nous savions dès lors que la France, pressentie dans ce schéma pour réaliser le deuxième étage, ne jouerait qu'un rôle modeste. Pareille solution n'offrait que peu d'intérêt. N'étions-nous pas déjà engagés dans un programme militaire coûteux? Bref, nous tombâmes d'accord avec Pierre Guillaumat : ce serait "non". »

Michel Bignier confirme et précise cette position : « Les armées françaises n'étaient pas emballées par le projet. La technologie employée pour le Blue Streak paraissait obsolète, et les Anglais se taillaient la part du lion comparée à celle des Français et des Allemands. Nous étions surtout indispensables pour le financement du programme [...]. En revanche, il était intéressant de posséder un lanceur qui ne soit pas acheté aux États-Unis, et capable de placer des satellites sur orbite. » Oui, mais à quel prix?

Pierre Messmer en convient volontiers. «Pas un seul spécialiste ne prenait au sérieux le programme ELDO, affirme-t-il. Un système qui consiste à construire un étage de fusée par pays relevait d'une mauvaise méthode. Chacun convient aujourd'hui qu'elle fut absurde. Il aurait fallu une chance incroyable pour que cela marche. L'opération était vouée à l'échec. Sagement, les Armées n'y ont jamais mis un sou [...]. »

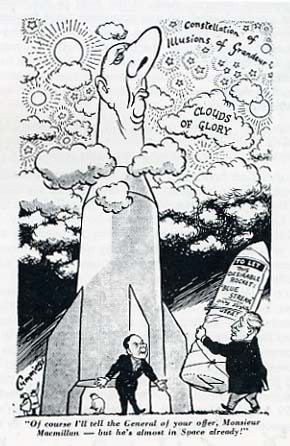

Il faut croire pourtant que cet échec cuisant était un « passage obligé », le labyrinthe d'où sortirait, accrochée à son fil ténu, la belle Ariane. Sans la masse cumulée de ces insuccès, qui finirent par donner aux hommes une expérience hors du commun, le lanceur européen n'aurait jamais vu le jour. C'est au cours d'un tête-à-tête au château de Rambouillet avec le Premier ministre britannique MacMillan que le général de Gaulle, ignorant l'avis de ses conseillers, donna son accord aux Britanniques à propos du Blue Streak.

dessin satirique de Cummings dans le London daily express en octobre 1960 ( Bien sur, je parlerai de votre offre au général, Mr Macmillan mais il est presque déjà dans l'espace!)

dessin satirique de Cummings dans le London daily express en octobre 1960 ( Bien sur, je parlerai de votre offre au général, Mr Macmillan mais il est presque déjà dans l'espace!)

« Là, nul au monde ne sut ce qui fut dit, mais la France donna un avis favorable : c'était oui ! » s'étrangle encore Robert Aubinière. Dans le premier tome de son ouvrage C'était de Gaulle, Alain Peyrefitte apporte un précieux éclairage sur l'état d'esprit du président français : « Après le conseil, le général revient devant moi sur le problème de fond : "J'ai eu la faiblesse d'accepter d'Harold. MacMillan que nous reprenions aux Anglais leur fusée Blue Streak dont ils ne savent plus que faire. Je m'en veux. Maintenant, nous en sommes bien embarrassés. Ça coûte cher et nous ne sommes pas sûrs des résultats. Enfin, puisqu'on a commencé, il faut bien continuer [...]. »

Le général de Gaulle ne fera plus état de ses remords ni de ses états d'âme à propos du Blue Streak, et son aveu de faiblesse ne recevra aucun écho, ainsi qu'en témoigne Michel Bignier :

« Par voie hiérarchique, explique-t-il, le général Aubinière avait envoyé une note à de Gaulle qui disait en substance : "J'ai des doutes sur la sincérité des Britanniques. Leur motivation semble se résumer à un aspect médiatique. Ils veulent montrer à leur opinion que leur Blue Streak est utile. Je ne crois pas qu'ils mèneront le programme à son terme." le général de Gaulle avait retourné la lettre accompagnée de quelques lignes manuscrites ainsi libellées : "La décision est prise. Il faut réaliser le programme Europa. Si d'aventure les Anglais reniaient leur parole, il ne serait que de dénoncer la convention ELDO et de travailler seuls !" »

Le général Aubinière remâche sa déception : « C'est ainsi que la France donna son accord à l'Angleterre. » Il s'ensuivit une période de négociations qui se prolongea pendant toute une année, suivie de la conférence de Strasbourg qu'organisèrent la France et la Grande-Bretagne du 30 janvier au 2 février 1961. Conscient des critiques formulées par ses conseillers, de Gaulle profita de cette occasion pour ouvrir le projet à d'autres pays et inciter les différents participants à développer des technologies plus avancées. Brisant le face-à-face franco-britannique (où la France avait tant à perdre), il accueillit à bras ouverts la RFA, la Belgique, le Danemark et la Norvège, l'Italie et l'Espagne, ou encore la Suède, la Suisse et les Pays-Bas. Tous furent conviés à la création d'une organisation européenne pour la mise au point et la construction d'engins spatiaux. La conférence de Lancaster House, en novembre 1961, devait régler les derniers préliminaires à la signature d'une convention.

Le coût initial prévu pour développer le lanceur s'élevait à 196 millions d'unités de compte 1, débloquées sur cinq ans.

1. Une unité de compte représente environ 6,50 FF.

Le compromis permit certes d'améliorer la proposition des Britanniques tout en réduisant leur influence, mais l'entrée en lice des Allemands, des Italiens et consorts ne laissait pas d'inquiéter quant à l'harmonie future de l'ensemble...

Au final, sept États signèrent la convention du 29 mars 1962, ratifiée le 29 février 1964, portant création du CECLES/ELDO : l'Australie, la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la RFA et le Royaume-Uni. Plusieurs règles fondamentales présidaient à la nouvelle entité : constituée à des fins exclusivement pacifiques, elle visait la fabrication d'un lanceur dont le premier étage serait anglais, le deuxième français et le troisième allemand; les autres pays membres se voyant chargés de construire des satellites. C'est de la base de Woomera, en Australie, que le lanceur serait tiré. Le lei mai 1964, l'ELDO nomma son premier directeur général, l'ambassadeur italien Renzo Carrobio Di Carrobio.

Après les accords de Meyrin de 19601 était née une seconde organisation spatiale, le CERS/ESRO, placée sous la direction du Pr Pierre Auger et spécialisée dans la fabrication de satellites à vocation scientifique. Signée le 14 juin 1962, la convention rassemblait neuf États membres : la Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne, la RFA, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni et la Suisse. Plus tard viendrait le Danemark.

1. Conférence intergouvernementale de Meyrin (Suisse) mettant en place la COPERS (Commission préparatoire européenne pour la recherche spatiale).

Peu après, le 22 mai 1963, fut créée la CETS (Conférence Européenne intergouvernementale pour les Télécommunications par Satellites), ébauche d'une réplique du Vieux Continent à INTELSAT1 placé sous contrôle américain.

Pour la première fois dans l'histoire, une Europe spatiale pacifique émergeait, dotée de structures spécifiques. La situation franco-française était loin d'être simple. Puisque l'ELDO relevait d'une ambition civile, seul le CNES, entité civile, pouvait en son sein représenter la France. Mais notre pays se trouvait engagé simultanément dans deux filières de lanceurs : l'une purement française avec Diamant A et B, l'autre découlant de sa participation à l'ELDO et son programme européen civil de lanceur de satellites à trois étages : Europa I. Dans ce schéma, le deuxième étage, Coralie, était issu de la fusée Véronique déjà développée par le LRBA et la DEFA (Direction des études et fabrication d'armement). « Une situation délicate à gérer, se souvient le général Aubinière. La direction des Engins, structure militaire, détenait Coralie. » Moins qu'un problème d'hommes, c'est donc un problème d'organisation qui se posait de façon cruciale, sans oublier l'apprentissage difficile des pièges du métier.

Mais les échecs successifs du premier puis du second tir de Coralie contribuèrent à clarifier les choses. « La direction des Engins refusa d'accompagner les hommes du CNES devant le conseil de l'ELDO afin d'expliquer ces défaillances techniques, raconte le général Aubinière. Elle estimait que cette question n'était pas du ressort des Armées. A ce moment-là, j'ai décidé que Coralie serait de notre entière responsabilité. J'ai pris contact avec la SEREB, qui a accepté mon offre, à condition de demeurer maître d'oeuvre de la fusée. Les équipes se sont mises en place, dirigées au CNES par Charles Bigot, et à la SEREB par Charly Attali. »

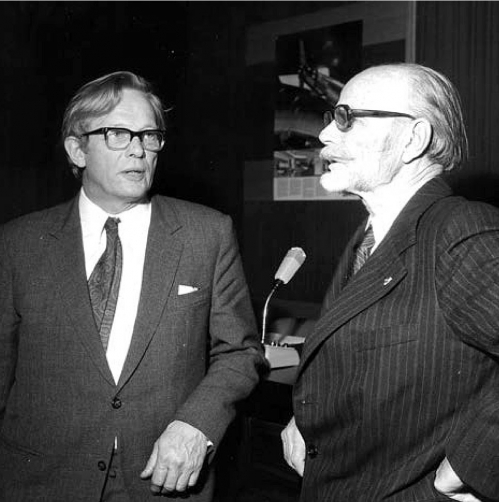

Charles Bigot et le général Aubiniére à Kourou

C'est ainsi que par une sorte d'ironie de l'histoire, la SEREB devint sous-contractant du CNES. Tant bien que mal, et plutôt mal que bien, des États se mirent séparément à construire des étages de fusée, chacun empêtré dans ses contraintes politiques, ses choix d'hommes et de technologies. L'Europe spatiale naissante était un drôle de caméléon.

Les témoignages qui suivent donnent une idée de la difficulté des protagonistes à s'accorder sur un programme commun, tant leurs points de vue mais aussi leur stade d'avancement technique pouvaient diverger, en dépit parfois de la meilleure volonté du monde, comme ce fut le cas des Allemands.

Responsable des affaires bilatérales spatiales, Reinhard Loosch souligne que la coopération scientifique franco-allemande avait débuté dès 1955 avant de se poursuivre au CERN de Genève que fréquentèrent des physiciens et savants des deux pays. « Il fut beaucoup plus difficile de faire s'entendre les industriels », reconnaît-il. Son compatriote Helmuth Dederra retrace les étapes cruciales de cette période controversée

Helmuth Dederra

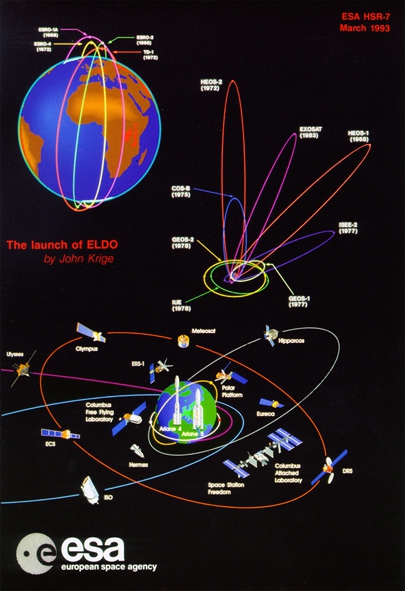

Rapport de John Krige, historien des sciences et professeur à l'école Krantzberg en histoire, en technologie et en sociologie au Georgia Institute of Technology, à Atlanta.

par John Krige en Mars 1993

Un des directeurs responsables de l'histoire de l'ESA depuis 1990.

Sommaire

Les origines militaires du Blue Streak

Reconversion du Blue Streak comme lanceur civil de satellites

Comment la France a adhéré au programme

La Conférence de Strasbourg

Critiques allemandes et italiennes

La conférence de Lancaster House

Conclusions

Dans un précédent rapport, nous avions expliqué comment, en 1959 et 1960, la Communauté spatiale scientifique européenne a pris un certain nombre d'initiatives visant à la création d'une organisation commune pour une collaboration spatiale. Nous avions souligné que l'idée de départ était que l'Europe ne devrait avoir qu'un seul organisme voué à la fois au développement des lanceurs et des satellites. Mais à la fin de 1960, il a été généralement accepté aussi bien par les scientifiques que par les politiciens que ces activités devraient être réparties entre deux organismes. Le débat sur l'opportunité de développer en commun un lanceur européen lourd parmi les scientifiques et les administrateurs en 1960 a eu lieu dans un contexte de négociations politiques importantes entre la Grande-Bretagne et la France.

Les scientifiques européens, tous persuadés de la disponibilité des lanceurs américains, et bien sur sans compter aussi le coût d’une telle entreprise, les risques techniques et de gestion inhérents, ses connotations militaires inévitables, avaient décidé que leur organisation de recherche spatiale devrait rester tout à fait distincte du projet de lanceur anglo-français.

Nous avons déjà décrit les mesures prises en 1961/62 pour placer l’ espace européen et scientifique sur des bases solides dans le cadre de ce qui allait être connu comme l'ESRO, l’organisation européenne de recherches spatiales.

Dans ce rapport nous allons explorer plus en profondeur les négociations intergouvernementales qui ont conduit à la signature d'une convention en avril 1962, établissant une organisation sœur de l'ESRO : l’ELDO (European Launcher Development Organisation en français CECLES : Centre Européen pour la Construction de Lanceurs d'Engins Spatiaux).

Le programme initial de cet organisme avait prévu la construction d'une fusée à trois étages coiffée par un véhicule satellite d'essai, avec une responsabilité pour chaque composant, répartie entre quatre grands États européens occidentaux.

Après avoir décrit les origines militaires britanniques du premier étage, appelé Blue Streak, nous allons voir comment le Royaume uni a réussi à persuader la France en premier lieu, puis l’Allemagne et enfin l'Italie à participer au programme. Nous allons voir qu’il s’agissait d’un programme qui était beaucoup plus dominé par des considérations politiques que par des réalités techniques, et qui n'a pas réussi à prendre forme en raison de la situation politique très spécifique qui prévalait en Europe à l'époque et en particulier en raison des négociations en cours pour l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun.

les origines militaires du Blue Streak

Au printemps 1954, aux États-Unis, le Secrétaire d’état américain à la défense, Charles E. Wilson, a suggéré à l'époque à Duncan Sandys qui était ministre de l’énergie au Royaume-Uni, une collaboration pour le développement de missiles balistiques de longue portée. Les britanniques, a déclaré Wilson, peuvent se concentrer sur un missile d'une portée intermédiaire de 1500 km (IRBM). Quant aux américains, pour leur part,ils développeraient un des missiles balistiques intercontinentaux de 5000 milles (ICBM). Bien qu'il soit difficile de connaitre exactement les motivations américaines, il semble que cette répartition des responsabilités proposées par Wilson ait été proposée par Trevor Gardner.

Gardner avait été récemment nommé assistant spécial en recherche et développement au Secrétariat d’état de l'armée de l'Air. Conscient de l'importance des missiles balistiques intercontinentaux, Gardner avait été plus réticent à voir les rares ressources détournées vers les missiles IRBM. Il ne savait pas que l'armée de l'Air étudiait sérieusement la possibilité d'un missile balistique de portée de lOOO milles. Soucieux d'éviter une concurrence pour les ressources humaines et matérielles avec son missile préféré de longue portée, « et conscient du fait qu'un missile de portée intermédiaire servirait les besoins stratégiques britanniques, [Gardner] a suggéré que des enquêtes soient entreprises pour déterminer si les britanniques étaient capables et prêts à assumer la responsabilité de son développement. »

L’engouement britannique pour cette proposition peut également être expliqué par l'intérêt du pays pour les missiles de portée intermédiaire qui apparut à cette époque.

L’idée de mettre au point un tel missile avait été évoquée dans les cercles militaires depuis la fin de la guerre. Cependant, les discussions préliminaires n’avaient pas abouties.

En dehors de leur côté sophistiqué et coûteux, les ogives nucléaires étaient relativement lourdes et nécessitaient une grande force de poussée pour les lancer depuis le sol, et de ce fait, il y aurait une opposition inévitable de la Royal Air Force, qui considérait les missiles comme une menace pour ses V-Bombardiers et pour garder le monopole de la force de dissuasion nucléaire britannique. Au cours de l'été 1953, cependant, une réévaluation systématique a été faite, et il a été conclu qu'un programme de développement d'IRBM était dans les capacités de la Grande-Bretagne, particulièrement si les américains apportaient leur aide.

L’intérêt de Sandys pour le missile IRBM s’est renforcé en juin 1954 au moment de la décision prise par la Grande-Bretagne d’acquérir sa propre bombe H. d’autant que si la Grande-Bretagne avait sa propre bombe, elle pourrait espérer influencer la politique américaine dans son utilisation et empêcher son déploiement éventuellement « égaré ». Il a été également craint que l’on ne puisse pas compter sur les Etats-Unis pour défendre Londres contre une attaque nucléaire, au cas où les soviétiques auraient riposté contre New York avec leurs missiles balistiques intercontinentaux. Les responsables politiques se sont rendu compte que les V-bombardiers restaient le système essentiel de livraison d'armes pendant encore un certain temps. Mais ils estimaient aussi qu'ils devaient être accompagné à moyen et à long terme de missiles de longue portée capables de frapper des cibles soviétiques à partir du sol britannique. En bref, les intérêts britanniques pour la construction d'un IRBM étaient importants, mais n’étaient essentiels dans le but de développer une force de dissuasion nucléaire indépendante.

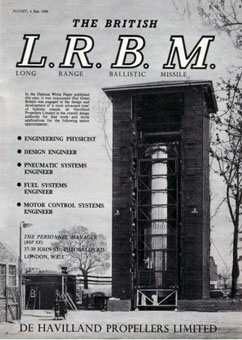

Lorsque Sandys est d'abord allé à Washington pour discuter du développement commun d'un programme de missile avec Wilson, il était à la fois optimiste et enthousiaste sur les possibilités de collaboration UK-US. Il a estimé qu'une arme de portée de 1500 milles serait d’importance stratégique incommensurable pour la Grande-Bretagne, et qu'il pourrait être possible de s'accorder sur un « projet commun » avec les américains avec lesquels le Royaume-Uni aurait « un accès complet à leurs compétences. » Ces espoirs ont été vite déçus. D'une part, l'US Joint Chiefs of Staff a imposé par sécurité des restrictions sur certaines données technologiques cruciales, militairement sensibles. D'autre part, l’inspection mutuelle des installations disponibles pour le développement de missiles sur les deux côtés de l'Atlantique a rapidement révélé que, techniquement parlant, le Royaume-Uni était derrière les Etats-Unis dans la plupart des domaines d'intérêt. En effet, le 8 novembre 1955, le secrétaire d’état à la défense Wilson, sous l'impulsion de rapports prouvant la vulnérabilité de l'Amérique par une attaque surprise, a décidé d'aller de l'avant sans les britanniques. Il a informé toutes les forces armées qu’un IRBM devait être développé à la « vitesse maximale permise par la technologie ». Dans les semaines, Werner Von Braun et son équipe de l'armée avaient leur projet d’IRBM Jupiter autorisé. l’US air Force, pour ne pas être en reste, a rapidement avancer les plans de leur missile rival Thor, dont la configuration structurelle a été gelée en janvier 1956. En parallèle, sans doute à un certain moment en 1955, la Grande-Bretagne a aussi lancé un programme d'IRBM indépendant, qui a été le missile Blue Streak,

projet de De Havilland en 1958

Bien que la Grande-Bretagne ait entrepris son propre programme d'IRBM, elle entretenait des liens techniques importants avec les Etats-Unis sur certains aspects du projet. De Havilland a collaboré étroitement avec Convair sur la structure de la fusée. Rolls-Royce a acquis les droits de conception sur les moteurs développés par la division Rocketdyne de North American Aviation. Et un forum officiel pour un échange d'information technique a été mis en place dans lequel la conception britannique de la fusée a été évaluée par des experts américains. Tout en aidant le Royaume Uni à développer ses propres IRBM, les Etats-Unis ont également fait un certain nombre d'approches informelles en 1956, ce qui veut dire que son IRBM Thor devait être déployé sur le sol britannique. Une des raisons pour penser cela a été la détermination de certains responsables américains à ne pas "retourner le contrôle de l'IRBM aux britanniques", ce qui donnait aux américains une plus grande maîtrise du déploiement de l'arme sur le théâtre européen. Cette initiative était également partiellement destinée à persuader la Grande-Bretagne d'abandonner le développement du Blue Streak, et ainsi éviter la duplication de l'effort américain tout en réduisant les britanniques R & D dans un secteur où il était en retard par rapport aux Etats-Unis.

L'offre américaine était attrayante. Elle renforçait la collaboration UK-US dans le domaine nucléaire. Elle donnait à la Grande-Bretagne un accès à l'information de conception du missile Thor, ce qui serait utile pour le développement du Blue Streak. De plus elle permettait au Royaume-Uni de disposer d'IRBM environ cinq ans avant que son propre missile soit opérationnel. Le résultat de ces discussions a été conclu en février 1958, par l'installation de quatre escadrons (60 missiles) Thor sur le sol britannique. Dans le même temps, pour éviter une « répétition » de Blue Streak, la portée est passée à 2500 km, afin de combler le fossé entre Thor/Jupiter et l'ICBM Atlas et tout a été fait pour abriter le missile souterrain.

missile Thor sur le sol britannique

Ces modifications n'étaient pas suffisantes cependant pour sauver Blue Streak. D'une part, c’était une arme de première frappe avec une l’alimentation liquide, il fallait 30 secondes pour tirer de l'état de préparation et environ sept minutes pour la préparation. En outre, le fait qu'il ne soit pas mobile le rendait encore plus vulnérable aux attaques ennemies. Le dilemme qui en résulte, comme Twigge l’a dit, « était que, en temps de crise, et de choix à faire, soit faire une mise en garde et risquer d’être désarmé, ou réagir immédiatement et risquer de déclencher une guerre nucléaire. » en deuxième lieu, il y avait la question du coût. Un document interne britannique diffusé en février 1960 estimait que, en plus des 60 millions de livres sterling déjà dépensés pour le missile, 240 millions de livres seraient nécessaires pour le compléter en ce qui concerne la recherche et le développement. Ajouté à cela, on estimait qu'une nouvelle somme de 200 millions de livres serait nécessaire en1967/8 pour produire et installer 125 missiles en silos souterrain. En somme le déploiement du Blue Streak comme élément de force indépendante de dissuasion de la Grande-Bretagne allait coûter (au moins) 500 millions de livres sterling répartis sur huit ans.

Afin d'évaluer l'avenir de la fusée, un Comité spécial a été créé en 1959 afin de rendre compte de tous les aspects de la force de frappe nucléaire de la Grande-Bretagne. Il a présenté son rapport pour les chefs d'état-major au début de février 1960, qui à leur tour ont présenté leurs conclusions à la Commission de la défense. Ce Comité s'est réuni le 24 février 1960. Il y avait un consensus général pour dire comme le ministre de la défense, « que tant militairement que politiquement il est inacceptable de s'appuyer sur une arme "feu d'abord" » et que, si de meilleures alternatives pouvaient être fournies par les Etats-Unis, Blue Streak ne devrait pas être déployé sur le plan opérationnel. Les solutions de rechange favorisées particulièrement par le ministre ont été les missiles WS 138 A (Skybolt) qui pouvaient être tirés des V bombardiers et les missiles Polaris qui seraient installés dans les sous-marins nucléaires. L'attraction de ces systèmes est que, sous réserve qu'ils se trouvaient en patrouille en période de tension, il était inutile de les utiliser comme armes de première frappe.

Malgré le sentiment que le Blue Streak était trop vulnérable et coûteux en tant qu' arme, le Comité de défense était peu disposé à l’abandonner purement et simplement. Ils ont avancé plusieurs arguments pour ne pas le faire, dont le plus important, aux yeux du ministre, était que la fusée pouvait être utilisée pour mener un programme entièrement britannique de recherche spatiale de satellite. En effet la possibilité d'utiliser Blue Streak comme premier étage d'un lanceur de satellite, plutôt que juste comme un missile balistique, avait été activement envisagée par les ingénieurs impliquée dans le projet depuis un certain temps. Cette alternative n'était pas seulement une des possibilités intéressantes pour le programme de recherche de l'espace civil déjà bien avancé du Royaume-Uni. Il pouvait également servir les exigences des militaires pour les satellites de reconnaissance et de télécommunications.

missile Blue Streak

Un mois plus tard, une délégation britannique, dirigée par le premier ministre Macmillan lui-même s'est rendu aux Etats-Unis pour rechercher d'autres informations sur les plans américains Skybolt et Polaris. Ils ont été amenés à croire que les premiers seraient déployés par l'US Air Force en 1963, et que la Grande-Bretagne pourrait avoir l'arme un an ou deux plus tard. Quant à Polaris, les américains ont indiqué qu'un premier modèle sera présenté par la marine en 1961 pour être suivie par une version de plus longue portée, en 1964. En rentrant, la délégation britannique a trouvé la Royal Navy sans enthousiasme à propos de Polaris. La Royal air force, cependant, a vu dans le Skybolt les moyens de préserver la durée de vie opérationnelle de sa flotte de V-Bombardiers. À la lumière de ces attitudes, le gouvernement a officiellement décidé d'annuler le Blue Streak comme arme militaire et d'acheter à sa place le missile air-sol Skybolt aux États-Unis.. La décision fut annoncée au Parlement le 13 avril 1960.

Elle a été justifiée par le nouveau ministre de la défense, Harold Watkinson, car le Blue Streak étant statique, protégé dans des silos, il serait très vulnérable aux missiles soviétiques et que c'était mieux de les remplacer par des missiles de plus longue portée qui pourraient être lancés à partir de plates-formes mobiles. Dans le tumulte qui a suivi, la critique principale n'était pas que le Blue Streak soit annulé, mais surtout que la décision n'ait pas été prise antérieurement. C'était l’argument principal qui a pesé lourdement dans l'esprit de ceux qui ont cherché à préserver la fusée vers un nouveau statut.

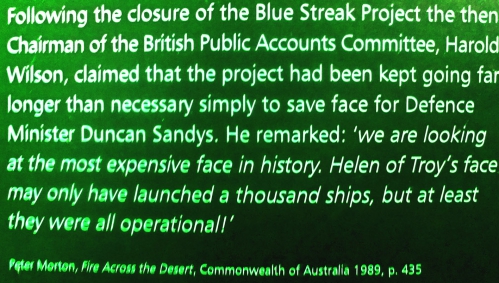

Suite à l'annulation du programme Blue Streak, le responsable à l'époque des comptes publics, Harold Wilson, déclara que le programme avait été prolongé plus longtemps que nécessaire simplement pour sauver la réputation du ministre de la défense, Duncan Sandys. Il a dit: " nous cherchons toujours à laisser le meilleur de nous même. Le visage d'Hélène de Troie n'avait fait seulement lancer qu'un millier de navires, mais au moins ils étaient tous opérationnels"

Peter Morton dans Fire across the desert en 1989

Les moteurs cryogéniques coopération franco Allemande

www.mirage-buochs.ch/~miragebu/tl.../Cahier33_ROTHMUND.pdf

LA COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE DANS LE DOMAINE

DES MOTEURS-FUSÉES CRYOTECHNIQUES

PAR CHRISTOPHE ROTHMUND, SNECMA, Vernon

Introduction

En 1945, la France bénéficia de l’apport de deux groupes de spécialistes allemands en propulsion-fusée:

– l’un provenait du centre de recherches de Peenemünde de l’armée allemande où il avait participé au développement du missile balistique V2 sous la direction de Werner Von Braun,

– l’autre avait pour origine la société BMW et était spécialisé dans les moteurs fusées pour la propulsion des avions de chasse.

Chacun de ces groupes rejoignit un établissement particulier:

– le groupe des spécialistes du V-2 fut affecté au LRBA (Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques, à Vernon dans l’Eure) où il contribua à la mise au point de la propulsion des fusées sondes Véronique et Vesta, puis des lanceurs de satellites français (famille Diamant) et européens (EUROPA et Ariane),

– l’autre fut affecté à la SEPR (Société d’études de la propulsion par réaction) à Villejuif (environs de Paris) où il contribua au développement des moteurs fusées des avions de chasse français Trident puis Mirage 3 (moteurs SEPR 841 et 844).

Si ces activités s’inscrivaient dans un cadre purement national, dès 1960 une première coopération franco-allemande eut lieu. En effet, dans le cadre du développement du lanceur européen Europa, l’industriel allemand ERNO, responsable du troisième étage de ce lanceur, fit appel à la SEPR pour le moteur principal.

Le développement du lanceur lourd européen Ariane dès 1973 fut l’occasion de la mise en place d’une vraie coopération dans le domaine des moteurs cryotechniques. L’idée d’utiliser la combustion de l’hydrogène et de l’oxygène pour obtenir un moteur-fusée aux performances très élevées date de 1903, ce n’est que près de 60 ans plus tard que ce concept fut réalisé pour la première fois.

Contexte

En France, la propulsion fusée à propergols liquides débute par les travaux du pionnier de l’aviation Robert Esnault-Pelterie peu avant le début de la seconde guerre mondiale. Le conflit retardera ces travaux au point de repousser le vol de cet engin à 1945. Ce n’est que le 30 mai 1944 qu’un ingénieur du ministère de l’Air, Fernand Florio, fonde au 91 de la rue Saint- Lazare à Paris la Société civile pour l’étude de la propulsion par réaction (SCEPR) qui deviendra rapidement la SEPR. Cette entreprise, la première en France à se spécialiser exclusivement dans la propulsion-fusée, consacrera les premières années de son existence à expertiser des propulseurs allemands récupérés et à s’en approprier la technologie. Quelques personnels allemands seront d’ailleurs incorporés à l’effectif; ils provenaient essentiellement du département « fusée » de la société BMW, dont les futurs moteurs SEPR seront les héritiers.

Deux ans après la création de la SEPR, le décret n° 401089 du 17 mai 1946 « relatif à la création d’un laboratoire de recherches et d’études » créait le LRBA, Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques de Vernon (Eure). Une centaine de spécialistes allemands, issus du programme de missile balistique V-2, rejoignirent le LRBA où ils côtoyèrent des ingénieurs et techniciens français. Leur première activité fut la reconstitution du V-2 puis la conception d’une version plus performante pour le compte de l’armée française. Abandonné en 1949, ce projet de « Super V-2 français » permit aux personnels du LRBA de s’initier à la propulsion-fusée par propergols liquides.

Le 12 avril 1969, en fusionnant avec la division des engins et de l’espace de la SNECMA (Société Nationale d’Étude et de Construction de moteurs d’Aviation), la SEPR devint la Société européenne de propulsion. Les activités de propulsion-fusée du LRBA rejoignirent la SEP en octobre 1971. En 1996, la SEP fusionna avec la SNECMA. Les anciennes entités forment aujourd’hui la division moteurs spatiaux de Snecma, société du groupe SAFRAN.

Europa 1 : 1ére coopération industrielle non cryogénique

Le premier lanceur européen, EUROPA 1, fut développé sous l’égide du CECLES-ELDO (Conseil européen pour la mise au point et la construction de lanceurs d’engins spatiaux/European launcher development organisation). Cette organisation fut elle-même créée le 5 mai 1964 à cette fin. Son financement était assuré par les États européens suivants : Allemagne (22,01 %), Belgique (2,85 %), France (23,93 %), Italie (9,78 %), Pays-Bas (2,64 %) et Royaume-Uni (38,79 %).

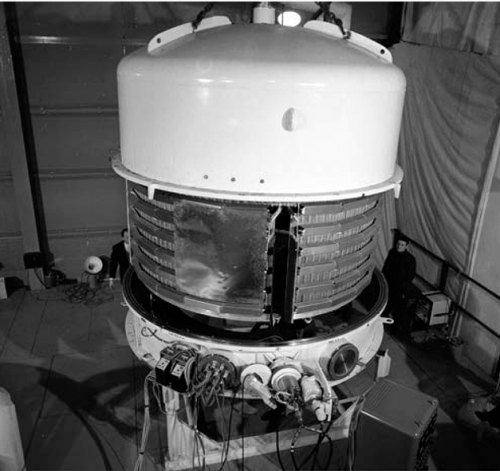

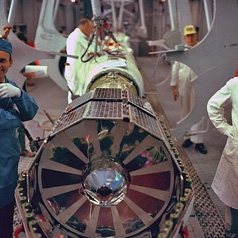

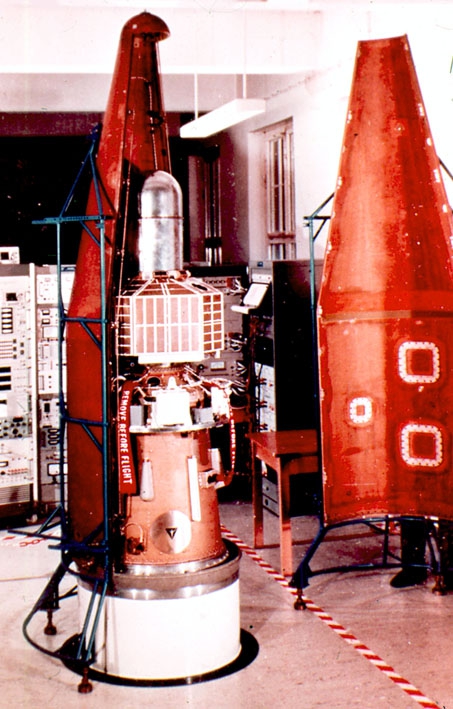

EUROPA 1 se composait de trois étages, chacun réalisé par un des pays membres : le Royaume-Uni était responsable du premier étage (Blue Streak), la France du second étage (Coralie) et la République Fédérale d’Allemagne du troisième étage (Astris). L’Italie se chargeait des coiffes et satellites expérimentaux destinés à valider le lanceur. Enfin la Belgique et les Pays-Bas se chargeaient des équipements de radioguidage.

D’une masse au décollage de 105 tonnes, EUROPA 1 devait pouvoir placer sur une orbite circulaire à 580 km un satellite de 1000 kilogrammes. Le premier étage était un ancien missile balistique britannique construit par De Havilland, le second étage était français et dérivé des premiers étages des lanceurs nationaux français Diamant A et Diamant B. L’étage allemand devait être conçu ab initio par un groupement d’industriels de ce pays.

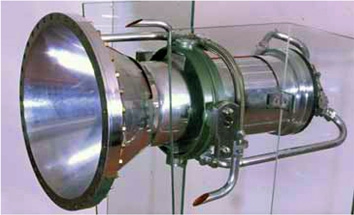

Cet étage représente également la première coopération spatiale franco- allemande dans le domaine des moteurs fusées. En effet, lors de la passation des marchés, ERNO qui était le maître d’œuvre allemand d’Astris décida de confier le développement de son moteur principal à la SEPR.

Les raisons de cette décision provenaient du fait qu’Hans Schneider, qui était alors le directeur technique d’ERNO était un ancien ingénieur en chef de la SEPR dont il avait dirigé le service des essais jusqu’en avril 1962. Il fut ainsi décidé que le moteur d’Astris serait français, mais qu’ERNO serait chargé du système d’injection des propergols et aurait la responsabilité des essais au sol de l’étage et d’une partie des essais du moteur en Allemagne.

le moteur SEPR de l'étage Astris

Les premières chambres étaient usinées en alliage aluminium-silicium de type AG5, étaient dotées d’un injecteur proche de celui des moteurs SEPR 841 et étaient refroidies par circulation d’eau. Elles servirent essentiellement à valider le système de refroidissement, destiné à utiliser un des deux propergols. Puis furent essayées à partir d’octobre 1964, avec un plein succès, des chambres en alliage d’aluminium-cuivre-magnésium-nickel AU2GN refroidies à l’aérozine. Ces essais eurent lieu en France, sur le site de Villaroche de la SEPR.

chambre en fonctionnement à Villaroche à la SEPR

Les essais suivants se déroulèrent à Trauen (Lüneburger Heide, nord de l’Allemagne), établissement d’essais d’ERNO.

Quatre types d’injecteurs furent essayés : en acier inoxydable ou en al- liage léger, avec ou sans déflecteur pour l’aérozine. Pas moins de 35 dessins d’injecteurs différents furent réalisés et essayés.

À la différence de la chambre de combustion, le divergent n’était pas refroidi par circulation d’aérozine : il s’agissait d’une forme en alliage de titane épaisse d’un millimètre.

Les essais ultérieurs du moteur et de l’étage complet ont été effectués sur les bancs d’ERNO à Trauen, les essais sous vide du moteur (qui servaient à valider son bon fonctionnement dans des conditions similaires à celles rencontrées lors du vol) eurent lieu sur les installations de la DFVLR (Deutsche Forschungsund Versuchsanstalt für Luftund Raumfahrt, aujourd’hui DLR-Deutsches Zentrum für Luftund Raumfahrt) à Lampoldshausen (près de Heilbronn, Bade-Wurtemberg)

essai de l'étage Astris à Trauen

essai de l'étage Astris à Trauen

Programmes Nationaux

Les développements allemands chez MBB

Les travaux allemands sur les moteurs fusées débutèrent en 1956 chez Bölkow Entwicklungen AG sous contrat du ministère fédéral de la défense (BMVg). Il s’agissait de concevoir un moteur expérimental de 50 kN de poussée utilisant de l’oxygène liquide et du kérosène. Le moteur P111 qui en résulta devint ainsi le premier moteur-fusée à flux intégré et combustion étagée au monde. Il se caractérisait par un cycle thermodynamique dit « à combustion étagée » avec une préchambre riche en oxydant, une chambre de combustion refroidie par circulation d’oxygène liquide (refroidissement régénératif) et par une turbopompe mono-arbre comprenant la pompe oxygène, la pompe kérosène et la turbine. La préchambre était située entre ces deux derniers composants et générait un gaz chaud riche en oxygène entraînant la turbine avant d’être injecté dans la chambre de combustion principale. Ce programme démontra également l’intérêt de la chambre de combustion en alliage de cuivre pour ce type de moteur.

le corps de chambre en alliage de cuivre

essai du moteur P111 (photo MBB)

Lors de la conception du P111, une nouvelle technologie adaptée aux chambres de combustion refroidies par circulation d’oxygène liquide a dû être inventée. L’équipe de Bölkow a fait appel à un alliage de cuivre OHFC (oxygen free high conductivity) pour la partie intérieure de la chambre. Des rainures fraisées longitudinalement permettent le passage de l’oxygène de refroidissement. Une couche de nickel déposée par électrolyse à l’extérieur de cette pièce en cuivre permet de refermer le passage.

En France

À la fin des années 1950, la Société d’étude de la propulsion par réaction (SEPR) disposait de deux grandes familles de moteurs fusées: – les moteurs à propergols liquides pour avions de chasse, – les moteurs à propergols solides pour missiles et fusées sondes.

Si la branche « propergols solides » bénéficiait de contrats de développement tant civils (les lanceurs Diamant et certaines fusées sondes) que militaires, il n’en était pas de même de la branche « ergols liquides ». Après le succès du moteur-fusée d’appoint des chasseurs Mirage IIIC et IIIE, les progrès accomplis par les turboréacteurs permettaient aux avions de chasse de ne plus faire appel à la propulsion-fusée auxiliaire.

Il fallait donc trouver un nouveau débouché pour les moteurs à propergols liquides. Il fut alors décidé de se « lancer » dans un nouveau domaine : la propulsion cryotechnique (utilisant des ergols très énergétiques mais liquides à très basse température) pour lanceurs spatiaux. Des recherches sur la combustion de l’hydrogène débutèrent à l’établissement de Villejuif de la SEPR où des installations dédiées furent créées.

Les premières chambres de combustion expérimentales furent conçues et réalisées dès 1960. D’une poussée de 70 kg, elles utilisaient de l’oxygène liquide et de l’hydrogène gazeux tout en étant refroidies par circulation d’eau dans leur double paroi. Essayées en 1961, elles furent suivies en 1963 de chambres de 100 kg de poussée refroidies par circulation d’hydrogène liquide entre les parois.

En 1962, deux études de moteurs pour les étages supérieurs destinés à une version évoluée du lanceur de satellites français « Diamant » furent entreprises: les projets H2 et H3. En parallèle, des travaux technologiques furent entrepris sur des chambres de combustion expérimentales afin d’accroître l’expérience de la SEPR dans le domaine de l’injection et de la combustion de l’oxygène et de l’hydrogène liquides.

Le projet H2 devait donner naissance au moteur du second étage du pro- jet de lanceur « Diamant-Hydrogène ». De configuration quadri-chambre, il devait développer une poussée de 60 kN. Il était doté d’une turbopompe dérivée de celle utilisée sur les moteurs fusées d’appoint du Mirage IIIC et IIIE développés par la SEPR.

Le moteur H3 destiné eu dernier étage de « Diamant-Hydrogène », était un petit moteur également quadri-chambre de 4 kN de poussée. Il était alimenté par simple mise sous pression des réservoirs d’oxygène et d’hydro- gène. Une électropompe placée à la sortie du réservoir d’hydrogène liquide donnait une surpression compensant les pertes de charge des circuits et la surpression d’injection.

En 1964, le projet H3 était abandonné, le projet H2 étant remplacé par le moteur HM4 de 40 kN de poussée. Chacune des quatre chambres était composée de deux parties: une partie haute refroidie par circulation d’hydrogène ainsi que par un film du même fluide, une partie basse simplement refroidie par film. Les premiers essais des pompes hydrogène et des turbo- pompes furent réalisés avec succès. En mars 1967, le premier moteur était prêt à subir son premier essai. Au total, avant l’arrêt du programme en 1969, 85essais avaient été réalisés cumulant une durée totale de fonctionnement de 2300 secondes, la durée maximale atteinte sur un essai étant de 350secondes.

le moteur HM4(photo Christophe Rothmund)

En 1965, la SEPR décida de proposer un moteur cryotechnique destiné au dernier étage du futur lanceur « ELDO B » devant succéder à terme à EUROPA 1. En vue de réduire le délai de réalisation et le coût du projet, celui-ci fut axé sur le réemploi systématique des matériels existants et des techniques déjà acquises, qu’il s’agisse d’installations d’essais, d’équipements de mesure ou de constituants. Ce moteur, d’une poussée de 70 kN, réutilisait la turbopompe du HM4 et se présentait comme un ensemble compact, construit autour de la chambre propulsive unique dont l’étude et la réalisation auraient été confiées à la société britannique Rolls-Royce. Le programme ELDO B fut abandonné et le moteur de 70 kN également à la fin des années 1960.

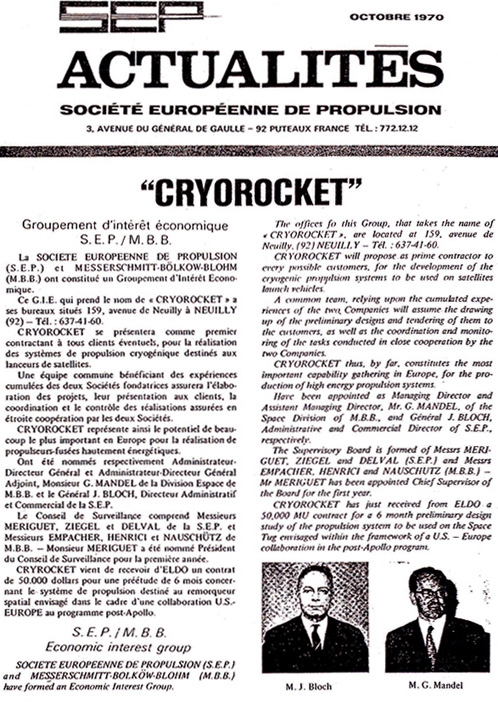

Europa 3 et la Société Cryorocket: 1ére coopération cryogénique

Origines

Afin de pouvoir placer des satellites géostationnaires de 400 à 700 kg sur leur orbite, l’ELDO étudia de 1968 à 1970 plusieurs propositions pour le futur lanceur EUROPA 3. La plupart de ces propositions utilisaient un second étage cryogénique pour lequel deux concepts s’affrontaient, l’un proposé par la SEP en France et l’autre par MBB en Allemagne: la SEP proposait un ensemble propulsif constitué de deux moteurs, alors que MBB offrait un moteur unique, très évolué et très puissant.

La proposition SEP était composée de deux nouveaux moteurs HM7 de 70 kN de poussée et brûlant de l’hydrogène liquide et de l’oxygène liquide. Chaque moteur formait un ensemble autonome, alimenté par sa propre turbo- pompe. La chambre de combustion comportait un tronçon régénératif refroidi par de l’hydrogène, un injecteur muni d’une chambre et un divergent démon- table permettant ainsi les essais au sol. L’hydrogène était injecté dans le circuit de refroidissement à partir d’un collecteur torique situé dans le plan de troncature de la chambre. Il s’écoulait dans 120 canaux constitués par des clinquants emboutis au profil désiré et brasés sur une enveloppe extérieure en acier inoxydable tenant les efforts de pression. L’hydrogène et l’oxygène destinés à la combustion étaient directement injectés dans la chambre au moyen de 104 injecteurs élémentaires répartis sur cinq couronnes concentriques. Au centre de la plaque d’injection débouchait la préchambre. L’oxygène alimentant cette dernière était prélevé sur le circuit d’oxygène en amont de la vanne d’injection dans la chambre. L’allumage de la préchambre était assuré par une bougie. Le type d’injecteur utilisé était identique à celui expérimenté sur le moteur HM4, l’ensemble des éléments le constituant étant en acier inoxydable. La turbopompe était dérivée de celle équipant le moteur HM4: les deux pompes étaient entraînées par une turbine unique, directement pour la pompe à hydrogène et par l’intermédiaire d’un réducteur pour la pompe à oxygène. Ce système propulsif ne dépassa pas le stade de l’avant-projet sur papier.

MBB proposait un moteur dérivé du P111 et du BORD: à flux intégré et combustion étagée, doté d’une chambre de combustion réalisée en cuivre revêtu de nickel électro déposé et doté d’une turbopompe mono-arbre dont l’axe était confondu avec celui de la chambre, donnant ainsi un aspect très « allongé » au moteur.

Afin de pouvoir lancer le programme EUROPA 3, l’ELDO convainquit MBB et la SEP de s’associer pour produire en commun un moteur très évolué, directement dérivé de la proposition MBB. Cette association permettait d’utiliser les points forts de chacun (les pompes et l’expérience de motoriste et de systémier pour la SEP et les chambres pour MBB). C’est ainsi que fut créé le GIE CRYOROCKET vers la mi-1970.

En raison de son expérience passée, la SEP était responsable de la turbopompe et des systèmes auxiliaires et de contrôle, la chambre et la pré- chambre étaient conçus et réalisés par MBB. Le moteur H20 était en fait une synthèse des P111, BORD et HM4: il associait le savoir-faire de la SEP en matière de conception et de réalisation des turbines et des pompes à la technologie développée par MBB pour les chambres de combustion.

Son fonctionnement était complexe : une petite quantité d’oxygène en provenance de la pompe oxygène était injectée dans la préchambre, le reste était dirigé vers l’injecteur principal. Après le premier étage de la turbine hydrogène, une partie de l’hydrogène partait refroidir le divergent alors que l’essentiel de ce liquide traversait le système de refroidissement de la chambre et de la pré- chambre et pénétrait dans cette dernière. Des gaz chauds y étaient produits et étaient utilisés pour entraîner la turbine. Après avoir traversé la turbine et l’injecteur principal, ces gaz étaient brûlés dans la chambre avec la majeure partie de l’oxygène. Le rapport de mélange était contrôlé par la vanne chambre oxygène, la poussée par la vanne préchambre oxygène avec la vanne de chambre oxygène.

La SEP engagea quelques travaux préliminaires (essentiellement techno- logiques) sur les pompes avant l’arrêt total du programme EUROPA 3 en 1973. MBB en fit de même pour la chambre de combustion.

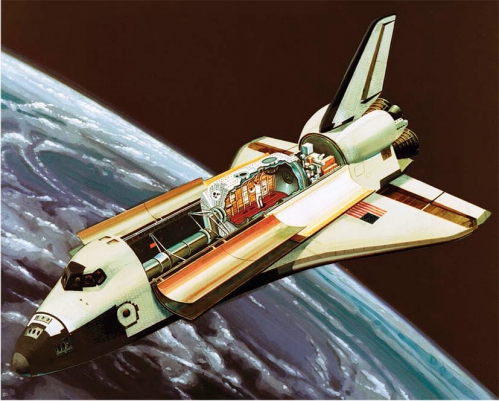

Autres études

Dans le cadre du programme post-Apollo américain, l’Europe postulait pour la réalisation du space-tug, un remorqueur spatial réutilisable devant amener le satellite de la soute de la navette à son orbite géostationnaire. Cryorocket a fourni des caractéristiques de moteurs à haute pression dont les poussées variaient de 2 t à 8 t.

Dans le cadre du programme EUROPA 3, la société Aérospatiale étudia un système périgée-apogée dénommé ECTOPOS (étage cryogénique pour les transferts d’une orbite de parking à l’orbite synchrone) qui était proposé en deux versions:

– ECTOPOS I, dont le propulseur était le HM4, et

– ECTOPOS II, dont le propulseur était un moteur Cryorocket de 2 tonnes de poussée.

Ce moteur était monochambre et monotuyère. Son démarrage était assuré par un mélange hypergolique d’hydrogène gazeux et de fluor gazeux, stockés tous deux sous 200 bar. Comme pour le space-tug, ECTOPOS disparut en même temps que l’ELDO.

L’ELDO aurait dû participer au programme de la navette américaine, en fournissant l’APS (système de propulsion auxiliaire). Ce système se serait composé de trois sous-systèmes: l’ACPS (contrôle d’attitude), l’OMS (manœuvres orbitales) et l’APU (générateur de puissance auxiliaire). Dans le cadre de cette étude Cryorocket, la SEP était directement chargée de l’ACPS, de ses pompes et du programme d’essai hydrogène liquide. Les moteurs de l’OMS devaient être les moteurs de 5 tonnes de poussée du space-tug. Ces études n’eurent aucune suite, la participation européenne au programme de navette américaine devenant le laboratoire spatial « Spacelab ».

La fin de Cryorocket

Lorsque l’ELDO disparut, EUROPA 3 suivit le même chemin. Le moteur H20 n’avait plus aucune raison d’être. L’équipe H20 fut donc dissoute Pourtant, bien que n’exerçant plus aucune activité, le GIE Cryorocket sur- vécut plus de 10 ans puisqu’il ne fut dissout qu’en avril 1984.

ARIANE 1 ET LE MOTEUR HM7

La décision de construire Ariane

Le 31 juillet 1973, l’Europe spatiale décide d’adopter la proposition française de lanceur européen « Ariane » en remplacement du programme EUROPA 3 mort-né. Son troisième étage sera propulsé par un nouveau moteur cryotechnique: le HM7 conçu sous maîtrise d’œuvre SEP.

À l’origine, ce devait être un dérivé du HM4 développant une poussée accrue (60 kN au lieu des 40 kN), mais cette valeur s’est avérée insuffisante pour les performances demandées au lanceur. Un nouveau moteur HM7 fut donc retenu, dérivé du HM4 dont il reprenait la turbopompe et du H20 dont il conservait le type de chambre de combustion qui serait conçue par MBB à Ottobrunn. Ce moteur devenait ainsi en quelque sorte un moteur franco-allemand.

La SEP avait la maîtrise d’œuvre du moteur, du système propulsif (bâti- moteur, réservoir d’hélium, systèmes de pressurisation des réservoirs d’oxygène et d’hydrogène liquides, vannes de remplissage et de vidange).

Le développement du moteur HM7

Neuf mois après le début des travaux en Allemagne, les premières chambres furent fabriquées et essayées chez MBB à Ottobrunn près de Munich. L’installation d’essai utilisée avait été construite du temps de Cryorocket pour les essais de la chambre du H20. Cette chambre reprenait les principes expérimentés sur le P111 (corps en cuivre, canaux fraisés, revêtement en nickel), mais sans nécessiter de « coque » en acier. Le divergent, pour sa part, adoptait une solution originale imaginée par MBB: il était constitué de tubes en acier inoxydable à forte teneur en nickel, de section carrée, « enroulés » en spirale de façon à suivre l’évolution dimensionnelle (le galbe) de cette tuyère

De son côté, la SEP avait entrepris les travaux de modification de la turbopompe du HM4 pour son application au HM7. Les bancs existant à Villaroche, qui dataient du HM4 furent utilisés à cet effet. D’autres installations furent construites à Vernon.

Pour sa part, le moteur complet connut son premier essai à Villaroche, sur l’ancien banc du HM4, le 7 novembre 1975. En octobre 1977, les essais de l’étage complet débutèrent, à Vernon sur deux bancs spécialement conçus pour cet usage.

Une version plus puissante pour Ariane 3 et Ariane 4

La décision de développer deux versions plus puissantes d’Ariane (Ariane 3 et Ariane 4) rendra nécessaire l’adaptation du troisième étage et de son moteur à ces nouvelles exigences. Le moteur verra son impulsion spécifique augmenter de 3 à 4 secondes grâce à l’allongement de 200 mm de son divergent et la pression de combustion passera de 30 à 35 bar. Cette nouvelle chambre et son divergent allongé furent conçus par MBB, sous maîtrise d’œuvre SEP. Des essais sur le banc moteur de Vernon à partir de 1981 furent suivis des essais de qualification à la fin de 1983. Le premier vol d’Ariane 3 en 1984 couronna ces efforts d’un succès mérité. Lorsque le développement du lanceur Ariane 4 fut décidé, l’étage cryotechnique d’Ariane 3 et son moteur HM7b furent repris intégralement.

LA FAMILLE VULCAIN POUR ARIANE 5

Vulcain 1

Dès 1979, avant même le premier vol d’Ariane 1, l’industrie spatiale européenne avait commencé à imaginer son successeur à l’horizon 1990-2000. L’architecture retenue était un corps central propulsé par un gros moteur cryotechnique et flanqué de deux étages accélérateurs à propergol solide. Le tout était surmonté d’un petit étage à propergol classique (non cryogénique).

Photo 14 : Le moteur HM7b (Photo Snecma)

Reprenant l’organisation industrielle éprouvée du HM7, la SEP, maître d’œuvre de la propulsion du premier étage fit à nouveau appel à MBB pour la chambre. D’autres industriels européens rejoignirent cette équipe éprouvée.

La coopération franco-allemande fut élargie aux essais sur le moteur Vulcain. La règle du retour industriel en vigueur dans les programmes de l’Agence Spatiale Européenne, cliente du développement d’Ariane 5 et de ses moteurs, fit que plusieurs sous-systèmes importants du moteur (p. ex. turbopompe hydrogène, divergent) étaient entièrement conçues et réalisées par des partenaires européens ne disposant pas nécessairement d’installations pour les essayer. MBB et la DLR en Allemagne furent alors mis à contribution. Le générateur de gaz du moteur Vulcain, conçu et réalisé par la SEP ainsi que la turbopompe oxygène, conçue et réalisée par Fiat Avio en Italie furent essayés sur le banc P5.9 de MBB à Ottobrunn. De même, la chambre de combustion, étudiée et réalisée par MBB ainsi que le divergent, développé par Volvo Aero en Suède, subirent leurs premiers essais sur le banc P4.1 du DLR à Lampoldshausen près de Heilbronn. Ce même établissement accueillit aussi un des deux grands bancs d’essais du moteur. Cette organisation permettait non seulement de respecter la règle de retour indus- triel propre à l’ESA, mais aussi de doubler la cadence d’essais moteur! Le 4 avril 1990, le premier moteur Vulcain fut allumé à Vernon sur le banc d’essais PF50. Cinq plus tard, en juin 1995, le moteur Vulcain était qualifié après avoir subi, sur ses deux bancs, un total de 300 essais pour une durée totale cumulée de 80000 secondes.

Vulcain 2 pour Ariane 5 Évolution

Dès le début du programme Vulcain, il fut évident que le nouveau lanceur Ariane 5 connaîtrait des évolutions comme Ariane 1 avant lui afin de répondre aux évolutions du marché du lancement des satellites. La masse de ces derniers augmentant régulièrement, il devenait nécessaire d’accroître la capacité d’emport du lanceur. Pour cela une nouvelle version du moteur Vulcain devenait nécessaire: ce sera Vulcain 2.

La nouvelle version développe une poussée sensiblement augmentée, passant de 115 à 135 tonnes. Pour ce faire, une nouvelle turbopompe oxygène devenait nécessaire, afin d’accroître le débit de cet ergol. La chambre de combustion a été entièrement reconçue par Astrium GmbH (anciennement MBB puis DASA) et le divergent, dont le refroidissement de la partie basse se fait par un autre procédé, a également été développé par Volvo Aero. Il est à noter que ce nouveau type de refroidissement (par film et non plus par circulation d’hydrogène dans des tubes) a fait l’objet d’une démonstration en utilisant un moteur Vulcain 1 comme « support expérimental »

VINCI : UN MOTEUR POUR LE 21E SIÈCLE

Dix ans après le début du développement d’Ariane 5, les études de marché montrèrent l’émergence du besoin d’accroître encore la charge utile du lanceur européen. Le besoin d’une nouvelle version d’Ariane 5 apte à emporter près de 12 tonnes en orbite de transfert géostationnaire et dotée en étage supérieur d’un moteur capable d’être allumé à plusieurs reprises devenait ainsi clair.

Afin d’obtenir la performance la plus élevée possible, il fut décidé que le nouveau moteur serait à flux intégré en adoptant le cycle expander particulièrement bien adapté aux étages supérieurs. Ce cycle utilise comme source d’énergie pour l’entraînement des turbopompes l’hydrogène servant au refroidissement de la chambre. Avant son injection pour y être brûlé, il « cède » une partie de son énergie aux turbines puis est dirigé vers les injecteurs. En outre, ce cycle évite les très hautes pressions et les températures habituellement rencontrées dans le cas des configurations de moteurs à générateurs de gaz ou à préchambres.

Le Conseil de l’ESA de Bruxelles en juin 1998 donna le « feu vert » pour les travaux de développement du moteur Vinci, le programme étant confirmé en mai 1999. Le management du programme a été confié par l’ESA au CNES, Snecma étant le maître d’œuvre du moteur

La turbopompe hydrogène, dont la vitesse de rotation est de l’ordre de 100000 tours par minute, a été développée par Snecma, la turbopompe oxygène étant conçue par Avio en Italie. La chambre de combustion, qui conserve les principes de celles des HM7 et Vulcain, est confiée à Astrium GmbH à Ottobrunn, héritière de Bölkow Entwicklungen AG. Enfin, l’allumage, électrique, a été développé aux Pays-Bas.

CONCLUSION

En quatre décennies de coopération franco-allemande en propulsion fusée, une nouvelle culture commune et une relation étroite et amicale a été établie. Sans « cœur » franco-allemand, un moteur-fusée européen est impensable aujourd’hui. Dans l’espace comme sur Terre, l’amitié franco- allemande reste un moteur indispensable à l’Europe.

1ére partie de 1959 à 1974 d'après le Bulletin 157 de L'ESA (Février 2014)

Avril

Edoardo Amaldi (Italie) et Pierre Auger (France) envisagent la possibilité d'une coopération spatiale entre Etats européens.

Décembre

l'article de Edoardo Amaldi "créons une organisation européenne pour la recherche spatiale" est publié dans l'expansion de la recherche scientifique.

1960

11 janvier

1ére assemblée générale du COSPAR à Nice. la proposition d' Amaldi est discutée par les scientifiques de l'Espace

13 Avril

Le gouvernement Britannique fait part de sa décision d'abandonner son missile Blue Streak à des fins militaires

29 Avril

Réunion des scientifiques de l'espace de 1o pays européens de l'ouest à la société royale de Londres présidée par Sir William Hodge , qui sont en faveur d'une coopération dans le domaine de la recherche spatiale.

24 Juin

Lors d'une réunion à Paris est créé le Groupe des experts européens de recherche spatiale (GEERS)

septembre

Le ministre britannique de l'aviation Lord Peter Thorneycroft fait le tour des capitales européennes afin de proposer une coopération en vue du développement d'un lanceur de satellites européen avec le Blue Streak comme premier étage

3 Octobre

les Experts scientifiques réunis à la société royale de Londres dans le cadre du GEERS proposent un accord de principe pour une organisation spatiale européenne. Sir Harrie Massey est nommé président du GEERS.

Les délégués de 11 gouvernements de l'Europe de l'ouest se réunissent au CERN à Genève et se mettent d'accord pour fonder la COPERS (Accords de Meyrin)

réunion au CERN en Novembre 1960 créant la COPERS à Meyrin

1961

30 janvier

la réunion intergouvernementale dirigée par Lord Thornecroft à Strasbourg aboutit à un accord sur le développement d'un lanceur européen .

27 Février

la convention créant la COPERS entre en vigueur

24 octobre

La troisième session plénière de la COPERS approuve le programme initial de L'ESRO pour une durée de 8 ans (Livre Bleu)

30 Octobre

les gouvernements de 6 états de l'Europe de l'ouest plus l'Australie se rencontrent à Londres à la Lancaster House sous la direction de Lord Thorneycroft afin d'autoriser le programme ELDO et d'établir un Groupe préparatoire pour commencer sa mise en œuvre.

3 Novembre

le champs de tir de Woomera en Australie est retenu pour les lancements de L'ELDO. Les représentants européens ont prévu de lancer un satellite au milieu de l'année 65 en utilisant le lanceur Europa constitué par l'ancien missile anglais Blue Streak pour le 1er étage , d'un 2éme étage français basé sur les fusées Vesta et Véronique et d'un troisième étage allemand par la RFA.

1962

29 Mars

Signature à Londres de la convention créant le CECLES-ELDO entre la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume uni avec l'Australie comme membre associé

14 Juin

Signature de la convention créant l'ESRO entre la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume uni.

26 Avril 1962 lancement du satellite Britannique Ariel 1 par une fusée Américaine (photo british muséum)

Sir Harrie Massey avec les ingénieurs du satellite Ariel 1 à Cape Canaveral en 1962

lancement D'Ariel 1 en avril 1962 de Floride

1er Novembre

Alfred W.Lines ( Grande Bretagne) est nommé directeur technique et dirige le Centre européen des technologies spatiales. Sous sa direction, Mr A Kesselring (Suisse) est nommé premier directeur de l'ESTEC en 1964.

1963

1er janvier

Avec le directeur des projets à L'ESTEC, le Dr Sidney Shapcott , la programmation des installations de L'ESTEC débute à l'université technologique de Delft aux Pays-bas

Automne

le centre d'analyse des études spatiales européennes (ESDAC) plus tard rebaptisé (ESOC) est installé à Darmstadt en Allemagne et dirigé par Stig Comet

Réunion du groupe de travail scientifique et technique de la COPERS en Suisse en janvier 1963 de G à D: Pierre Blassel, Michel Bignier, Prof Boyd, Dr Reimar Lüst, Edgar page, Alexander Hocker

1964

29Février

la convention du CECLES-ELDO entre en vigueur

20 Mars

La convention du CERS-ESRO entre en vigueur

23 mars

1 ère assemblée du Conseil du CERS-ESRO. Le Prof Auger devient le directeur général et Sir Harrie Massey, le Président du Conseil de l'ESRO.

5 Mai

1 ère assemblée du Conseil du CECLES -ELDO. l'ambassadeur Renzo Carrobio di carrobio devient le 1er secrétaire général de l'ELDO et Günther Bock le Président du conseil de L'ELDO.

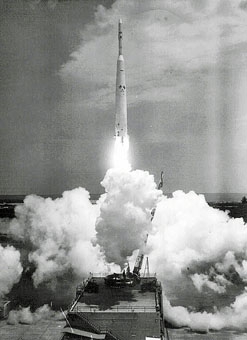

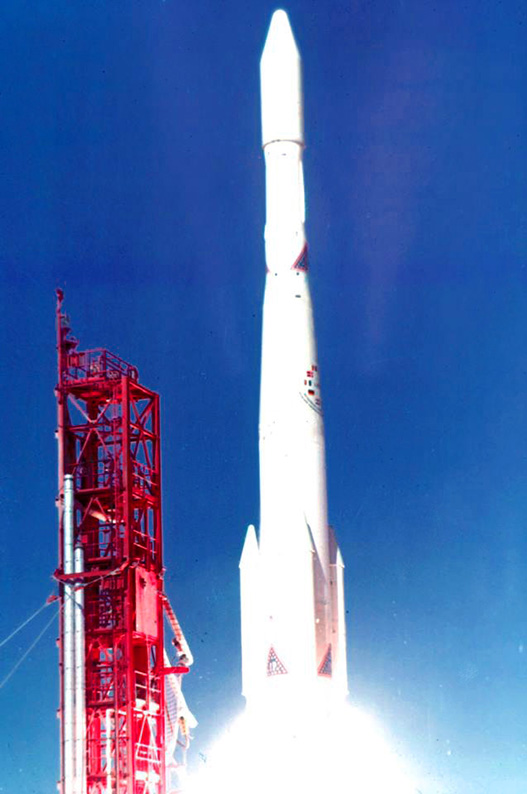

5 juin 1964 premier lancement de Blue streak à Woomera (1er étage de la fusée Europa 1)

29 juillet

Nomination du premier directeur de l'ESRIN, Hermann Jordan

15 décembre 1964 lancement du 1er satellite Italien SAN MARCO 1 par une fusée Scout américaine

1965

1er Mars

les premiers piliers des fondations du bâtiment de L'ESTEC à NOORDWIJK sont installés

24 Mars

Alexander Hocker remplace Sir Harrie Massey en tant que président du conseil de l'ESRO

septembre

premiers essais de la grande chambre de tests à l'ESTEC

Les dirigeants de l'ESRO inspectent les piliers des fondations de l'ESTEC près de Noordwijk aux Pays-Bas en 1965

26 Novembre 1965 La France devient la troisième puissance spatiale en lançant son premier satellite Astérix avec une fusée Diamant A d'Hammaguir

1966

1er Janvier

ESRIN commence les opérations depuis le vieil hôtel Park à Frascati en Italie

12 Janvier

Inauguration de la première grande chambre Spatiale à l'ESTEC

première vaste chambre de tests spatiaux inaugurée à l'ESTEC en 1966

23 Mai

4éme vol test du 1er étage d'Europa 1 avec des maquettes des deuxième et troisième étage

7 juillet

La conférence ministérielle du CECLES-ELDO approuve le programme Europa 2 (ELDO-PAS)

24 Septembre

Inauguration de ESTRANGE à Kiruna en Suède

14 Octobre

Un incendie détruit une partie des bâtiments de l'ESLAB et de l'ESTEC

30 Novembre

le Conseil de l'ESRO n' arrive pas à avoir l'unanimité pour voter son budget pour les 3 prochaines années; l'Organisation perd son autonomie et les décisions pour les budgets requièrent l'unanimité. Le conseil de l'ESRO décide toutefois de réaliser une étude sur un programme de satellite de communications.

13 Décembre

1ére réunion de la conférence Spatiale européenne présidée par Alain Peyrefitte à Paris

Vue aérienne de la construction de l'ESTEC en 1966

1967

16 Février

Alexandre Paternotte de la Vallée remplace Günther Bock à la tête du conseil de l'ESRO

26 avril

1er lancement réussi de la plateforme San Marco du satellite italien San Marco 2

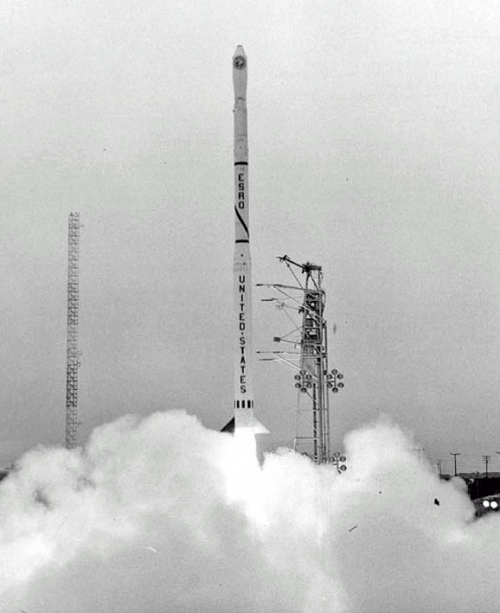

26 Mai 1967 : 1er satellite de l'ESRO (ESRO-2A ) perdu lors du lancement par une fusée américaine en essai à l'ESTEC

Juin

accord franco-Allemand pour le démarrage en commun du programme de satellite expérimental de télécommunications Symphonie

11 juillet

deuxième conférence Spatiale Européenne à Rome. Création de la commission Causse pour mettre en œuvre un programme spatial européen cohérent. l'ESRO demande une réunion sur un satellite de télévision conformément aux besoins de la radiodiffusion de l'union européenne

délégués de la conférence spatiale à Rome le 11 juillet 1967

ESOC en 1967 il s'agit du nouveau nom de l'ESDAC (european space data centre)

Septembre

Inauguration de l'ESDAC à Darmstadt en Allemagne Signature de l'accord entre l'ESRO et la RFA par Pierre Auger et le Dr Gérard Stoltenberg le ministre allemand de la recherche scientifique

1er Novembre

Herman Bondi remplace Pierre Auger en tant que directeur général de l'ESRO

Herman Bondi prend la direction de l'ESRO en 1967

Décembre

publication du rapport Causse débouchant sur un programme spatial européen à long terme comprenant : la science, les applications et les lanceurs

1968

28 Mars

Le professeur Hendrik C. van de Hulst remplace Alexander Hocker comme président du conseil de l'ESRO

3 Avril

inauguration de l'ESTEC par son altesse sérénissime la Princesse Béatrix des Pays-Bas

25 Avril

le contrats industriels préliminaires pour les satellites TD-1 et TD-2 sont annulés en raison de la prévision de dépassement des couts.

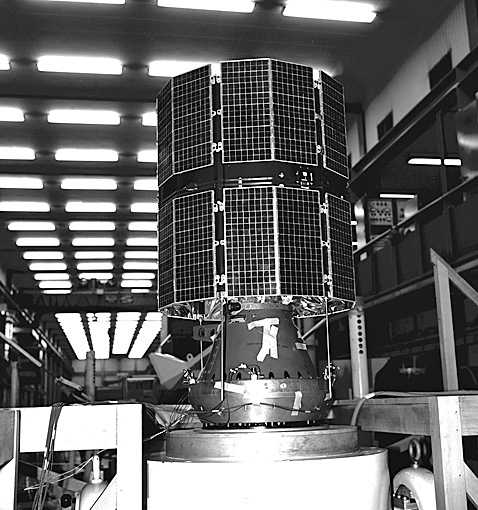

17 Mai 1968 premier satellite de l'ESRO en orbite ESRO-2B (Iris)

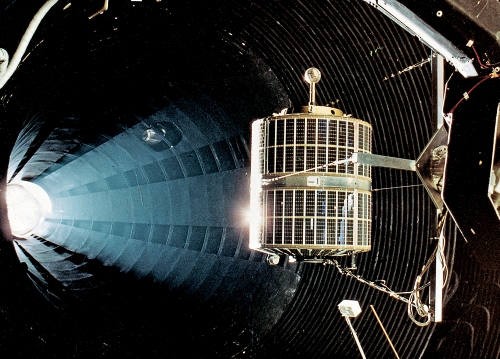

Juillet 1968 satellite ESRO 1 en simulation solaire (test à l'ESTEC)

1er septembre

l'ESLAB est intégré dans l'ESTEC et est rebaptisé département de la science spatiale (SSD)

27 Septembre

la première pierre des fondations de l'ESRIN est posée à Frascati en Italie

8 Octobre

Le conseil de l'ESRO accepte de programmer le satellite TD-1 en tant que projet spécial excluant l'Italie

11 Novembre

la conférence ministérielle du CECLES-ELDO à Bonn décide d'adjoindre un moteur d'apogée et un satellite test au projet ELDO-PAS dans le soucis de rester dans les limites du budget alloué à ce projet

12 Novembre

la troisième conférence spatiale européenne à Bad Godesberg décide de la création d'un organisme spatial européen unique remplaçant l'ESRO et l'ELDO avec un minimum de programme obligatoire et un certain nombre de programmes optionnels. elle décide également de pouvoir utiliser les lanceurs européens à condition que le coût du lancement ne soit pas supérieur à 125% de celui d'un lanceur américain. Le budget de l'ESRO pour la période 1969-1971 est adopté.

3 Octobre 1968 le satellite ESRO-1A (Aurorae) est lancé par une fusée Scout américaine.

30 Novembre 1968 Echec de la tentative de mise en orbite du satellite test STV 1 avec la première fusée Europa 1 complète ( tir F-7)

5 Décembre 1968 HEOS 1-A lancé par une fusée américaine

19 décembre

la session du Conseil du CECLES-ELDO se termine par un profond désaccord entre les états membres. le budget pour l'année 1969 n'est pas approuvé.

1969

27 Mars

le comité des anciens de la conférence spatiale européenne qui s'est constitué à Bad Godesberg se réunit pour la première fois et élit Giampietro Puppi (Italie) comme président.

15 Avril

la conférence ministérielle du CECLES-ELDO adopte le budget pour 1969, mais l'Italie et la Grande-Bretagne se retirent du programme Europa 2. La Belgique, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas sont d'accord pour continuer seuls ce programme et de commencer à étudier un nouveau projet de lanceur ( Europa 3).

1er Juillet

Le conseil de l'ESRO approuve le prochain programme de satellite de l'ESRO: Le satellite d'astronomie pour l'étude du rayonnement Gamma COB-B et le satellite géostationnaire GEOS pour l'étude de la magnétosphère.

1er Octobre 1969 le satellite ESRO1-B (Boréas) est lancé mais injecté sur une orbite plus basse que prévue, sa durée de vie est limitée seulement à 52 jours.

14 Octobre

l'administrateur de la NASA Thomas O. Paine rencontre le comité des sages de la conférence Européenne spatiale en offrant à l'Europe l'opportunité de coopérer aux programmes post-Apollo ( navette station spatiale et mission habitée sur MARS)

8 Novembre 1969 le premier satellite de l'Allemagne de l'Ouest AZUR est lancé par une fusée américaine

1970

Avril

le groupe de travail sur les télécommunications présente son programme de système de satellite européen de communications devant être opérationnel en 1980. Les ministres européens des télécom approuvent le projet.

10 Mars 1970 le satellite franco-allemand lancé par une fusée Diamant B du centre spatial guyanais à Kourou est le satellite scientifique DIAL (Dia-mant Al- lemagne )

décollage de Diamant B à Kourou en 1970

27 Avril

le conseil de l'ELDO décide de mettre en route les études et le début de développement d'Europa 3. Il décide aussi d'étudier un remorqueur spatial pour transporter des charges utiles entre l'orbite de la navette spatiale et l'orbite géostationnaire dans le cadre du programme post-Apollo de la NASA .

fusée Europa 1 F-9 à Woomera

12 Juin 1970 dernière tentative et échec de satellisation avec la fusée Europa 1 tir F-9 à Woomera, le tir F-10 est annulé et les prochains tirs se feront de Kourou en Guyane

22 Juillet

1ére session de la 4éme conférence spatiale européenne à Bruxelles. Les négociations commencent avec la NASA à propos de la coopération du programme post-Apollo et en particulier sur la possibilité d'utiliser des lanceurs américains pour les satellites commerciaux européens.

4 Novembre

2éme session de la 4éme CSE avec une position américaine ambiguë sur les lanceurs, un désaccord sur un lanceur européen indépendant tellement intense que la réunion prend fin dès le premier jour

22 Décembre

Tentant de surmonter la crise de la 4éme CSE, le conseil de l'ESRO charge son nouveau président Giampietro Puppi de négocier un nouveau canevas pour le développement des programmes de satellites d'application.

1971

27 Janvier

Wolfgang J. Schmidt-Kuster remplace Alexandre Paternotte de la Vallée en tant que président du conseil de l'ELDO

1er Mars

Alexandre Hocker remplace Herman Bondi à la tête de l'ESRO

13 Juillet

le conseil de l'ESRO est d'accord pour participer au satellite anglo américain (NASA) SAS-D pour exploration astronomique de l'ultraviolet rebaptisé (International Ultraviolet explorer )IUE

29 Juillet

les industriels européens présentent leurs travaux après 12 mois d'études sur le projet de remorqueur spatial aux délégués de l'ELDO, de la CSE et de la NASA

28 Octobre 1971 La grande Bretagne devient la 6 éme puissance spatiale en lançant son propre satellite Prospero avec sa fusée Black Arrow de Woomera

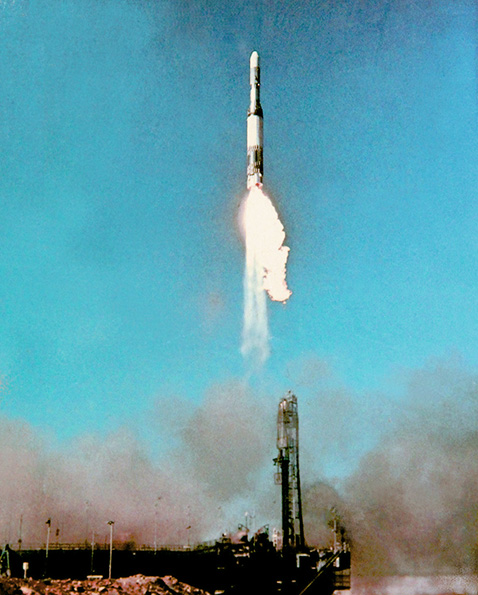

5 Novembre 1971 1er décollage de la fusée Europa 2 à 3 étages de Kourou qui explosera après 150 secondes de vol

explosion d'Europa 2 après 3 minutes de vol

20 Décembre

le conseil de l'ESRO donne son accord au premier contrat global. Seul le programme scientifique est rendu obligatoire. tous les programmes de satellite d'application (aéronautique,communications et météorologique) sont optionnels sauf les 4 pays principaux qui contribueront tous à partir de 1974 . l'utilisation du lanceur européen est privilégié à condition que le coût ne soit pas supérieur à 125 % d'un lanceur équivalent non européen. Le programme de fusées sonde et le travail scientifique de l'ESRIN sont terminés.

le conseil de l'ESRO en Décembre 1971 approuve le contrat global

1972

1er Janvier

le Général Robert Aubiniére remplace Renzo Carrobio di Carrobio en tant que secrétaire général du CECLES-ELDO

31 Janvier 1972 HEOS A-2 est lancé de Vandenberg AFB par une fusée américaine

31 Mars 1972 TD-1 est lancé de Vandenberg en Californie par une fusée américaine

14 Avril

E.A.Plate (Pays-Bas) remplace Wolfgang J. Schmidt-Kuster ( Allemagne) en tant que Président du conseil du CECLES-ELDO

Juin

crise des négociations entre les Etats-Unis et l'Europe à propos du programme post-Apollo. Les américains offrent une coopération sur le remorqueur spatial mais restreignent les possibilités de collaborer sur le programme de navette spatiale . le Spacelab sera le seul programme autorisé en collaboration.

1er Juillet

les autorités suédoises retirent L'ESRANGE de l'ESRO

12 Juillet

Le conseil de l'ESRO autorise le directeur général à signer un accord avec le CNES concernant le développement de Météosat

20 Décembre

la 5éme conférence spatiale européenne à Bruxelles donne son accord au programme Spacelab et souhaite que projet français de lanceur L3S ( rebaptisé Ariane) devienne un programme européen.le programme Europa 3 est annulé.

Mars 1972 le modèle structurel du satellite ESRO 4 en test de vibrations à l'ESTEC

22 novembre 1972 lancement réussi de ESRO-4

1973

18 Janvier

Maurice Levy (France) remplace Giampietro Puppi (Italie) entant que Président du conseil de l'ESRO

11 Avril

Le conseil de l'ESRO approuve le nouveau programme de satellite scientifique: le satellite astronomique pour l'étude des rayons X Helos (Exosat) et le satellite magnétosphérique IMP-D (ISEE-2 ) ce dernier en duo avec le satellite de la NASA ISSE-1

27 Avril

le conseil du CECLES-ELDO décide de stopper le programme Europa 2 et de liquider les activités de l'ELDO. Néanmoins elle garde un statut juridique et George Van Reeth en devient le secrétaire général

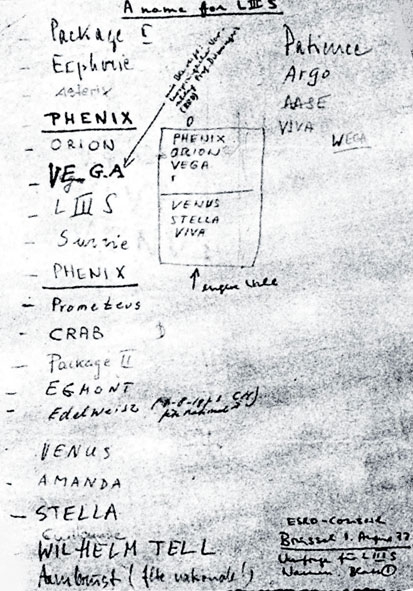

Notes lors de la conférence spatiale de Bruxelles concernant les noms potentiels pour le futur lanceur L3S :" VEGA" avait retenu puis finalement "Ariane " s'est imposé.

31 juillet

la 6éme conférence spatiale européenne à Bruxelles décide d'appliquer le calendrier prévisionnel et trace la route vers la création de l'agence spatiale européenne à partir du 1er avril 1974. La nouvelle agence sera gérée suivant le concept du" programme à la carte" . La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni vont se charger respectivement du lanceur Ariane, de Spacelab et du satellite Marots .

concept de module de sortie ou "Spacelab" qui s'intègre dans le programme américain de navette spatiale de la NASA

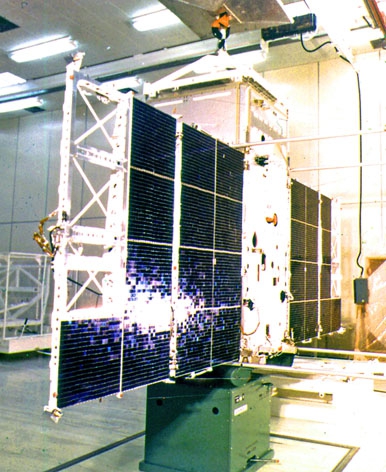

concept de satellite orbital test comme cela fut décidé en septembre 1973

6éme conférence spatiale européenne à Bruxelles en 1973

lors d'une réunion le 18 mars 1974 à Paris pour fêter 10 ans de recherches spatiales rencontre des Professeurs H.C. van de Hulst et Pierre Auger

Septembre

Entrée en vigueur de l’arrangement entre l'ESRO et les États participants à la première phase du programme de télécommunications. Il prévoit le développement du satellite expérimental orbital de Test (OTS)

21 septembre

Le Conseil de l’ESRO approuve le projet d'entente entre les gouvernements européens et l'ESRO pour l'exécution du programme Ariane, ouvert à la signature à partir du 15 octobre

24 septembre

Signature du mémorandum de l’'accord régissant la coopération entre la NASA et l’ESRO sur le Spacelab

1974

1 juillet

Roy Gibson (GB), déjà directeur de l'Administration de l'ESRO, devient le directeur général de l'ESRO

2 août

Signature de l'accord du mémorandum régissant le programme Aérosat entre l’ESRO, le Canada et l’administration Fédérale américaine de l’ aviation

signature du mémorandum entre le Canada , l'ESRO et l' aviation américaine sur le programme AEROSAT

interview de Bernard Deloffre par David Redon le 20 Mars 2003 Directeur du Centre Spatial Guyanais de 1971 à 1973