Articles Le Monde Diplomatique

Problèmes de la conquête spatiale au seuil de l’exploration lunaire Pierre Bourgoin juillet 1966

Le C.E.C.L.E.S.-E.L.D.O. représente pour l’Europe l’ébauche d’une politique autonome

Il serait vain de parler de la crise du C.E.C.L.E.S.-E.L.D.O. sans la placer dans ses contextes politique et historique. Il existe toujours un rapport étroit entre le niveau de développement scientifique et technique d’une civilisation et son importance politique ; et le retard qu’a pris le Vieux Monde dans le domaine de la connaissance spatiale risque de le reléguer bientôt dans une catégorie secondaire le destinant à vivre à tout jamais sous l’influence — voire la dépendance — des autres.

Bien rares sont ceux qui savent que l’espace a déjà pris dans notre vie courante une place importante et que cette place deviendra primordiale d’ici quelques années. Déjà des satellites observent, surveillent, prévoient le temps, guident la navigation et le tir des sous-marins Polaris, permettent par des moyens encore complexes, la transmission de messages. Demain, ceux qui auront maîtrisé les techniques spatiales seront en mesure de diffuser la télévision à l’échelle mondiale par satellites et disposeront d’une force de persuasion décisive qui leur permettra de modeler la pensée et les comportements du monde entier.

L’absence de l’Europe dans la diffusion de l’information ou sa résignation à accepter de n’y jouer qu’un rôle secondaire sonnerait à bref délai le glas de son influence, de sa culture et même de son économie.

Car le temps n’est plus guère éloigné où l’on pourra installer à bord d’un satellite une puissance d’émission suffisante pour qu’avec un simple récepteur du commerce il devienne possible à n’importe qui de capter n’importe quoi. Quel serait le moyen de lutte des Etats, quel que soit le niveau de leur développement, qui n’auraient pas à leur disposition un moyen d’expression équivalent à celui des autres et qui ne pourraient lutter à armes égales sur les plans culturel, politique, économique et publicitaire ? Ils en seraient réduits, comme au début de l’ère nucléaire — qui n’a que vingt ans, — à l’état de clients des peuples mieux lotis. Voici l’enjeu politique. Il est important et dépassera bientôt celui que présentait au cours de ces dernières années l’enjeu nucléaire.

La réalisation d’un système de télécommunications et de diffusion de la télévision par satellites exige des études et des moyens technologiques et financiers considérables.

Aucun de nos pays d’Europe, bien que plusieurs d’entre eux aient toutes les capacités techniques de réaliser et satellites et lanceurs, n’est en état de financer une entreprise de cette envergure, pas plus que de fournir les laboratoires et le nombre de chercheurs nécessaires pour la mener à bien dans des délais raisonnables.

Les premières réalisations

Voyons maintenant ce qui a été internationalement réalisé au sujet des télécommunications spatiales, le seul domaine qui ait donné lieu jusqu’à présent à des accords publics. Sous l’impulsion des Etats-Unis, après bien des contacts, a été créée en 1964 la « Communication Satellite Corporation » (C.O.M.S.A.T.). Société privée à but commercial, elle est chargée d’organiser un système de télécommunications mondiales. Les Etats-Unis s’y sont attribué 61 % des participations et ne doivent statutairement jamais perdre la majorité dans l’entreprise. Cet accord, provisoire, pourra être révisé en 1969.

Les prétentions des Américains sont actuellement justifiées tant par leur apport financier, technique et technologique que par leur importance comme utilisateurs. Il faudrait donc, si les Européens veulent avoir en 1969 des arguments de discussion qui leur permettent de se faire entendre au futur conseil d’administration, qu’ils aient acquis des connaissances et des moyens qui les rendent compétitifs tant en matière de satellites que de lanceurs, et qu’ils puissent démontrer qu’ils pourraient très bien organiser leur propre système indépendant travaillant en simple liaison avec le système américain.

La réalisation du projet C.E.C.L.E.S.-E.L.D.O. pourrait le leur permettre.

Les problèmes n’étaient pas posés avec une telle acuité quand naquit cette association, tant il est vrai que les hommes politiques s’essoufflent actuellement à suivre les savants et qu’ils ne comprennent le plus souvent que bien tard la portée des découvertes.

La nécessité de posséder un lanceur de grande capacité avait paru cependant évidente à plusieurs de nos pays, surtout à ceux qui possédaient l’arme nucléaire, car le lanceur spatial peut aussi être utilisé comme lanceur d’I.C.B.M.

Les Anglais avaient mis à l’étude et commencé la construction, dès 1950, d’un engin Blue Streak, à but militaire. En 1960 ils durent convenir que non seulement Blue Streak ne pourrait pas rendre les services qu’on en attendait, le délai de chargement de son combustible liquide étant trop long pour permettre une riposte immédiate, mais aussi qu’ils n’avaient pas les moyens financiers d’en achever la mise au point. Afin de ne pas perdre leur acquis technologique et le fruit de leurs efforts financiers, ils invitèrent un certain nombre de pays européens à collaborer avec eux pour la construction en commun, à partir de Blue Streak, d’un lanceur pour l’exploration pacifique de l’espace. Un accord créant le C.E.C.L.E.S.-E.L.D.O. fut signé à Londres le 29 mars 1962.

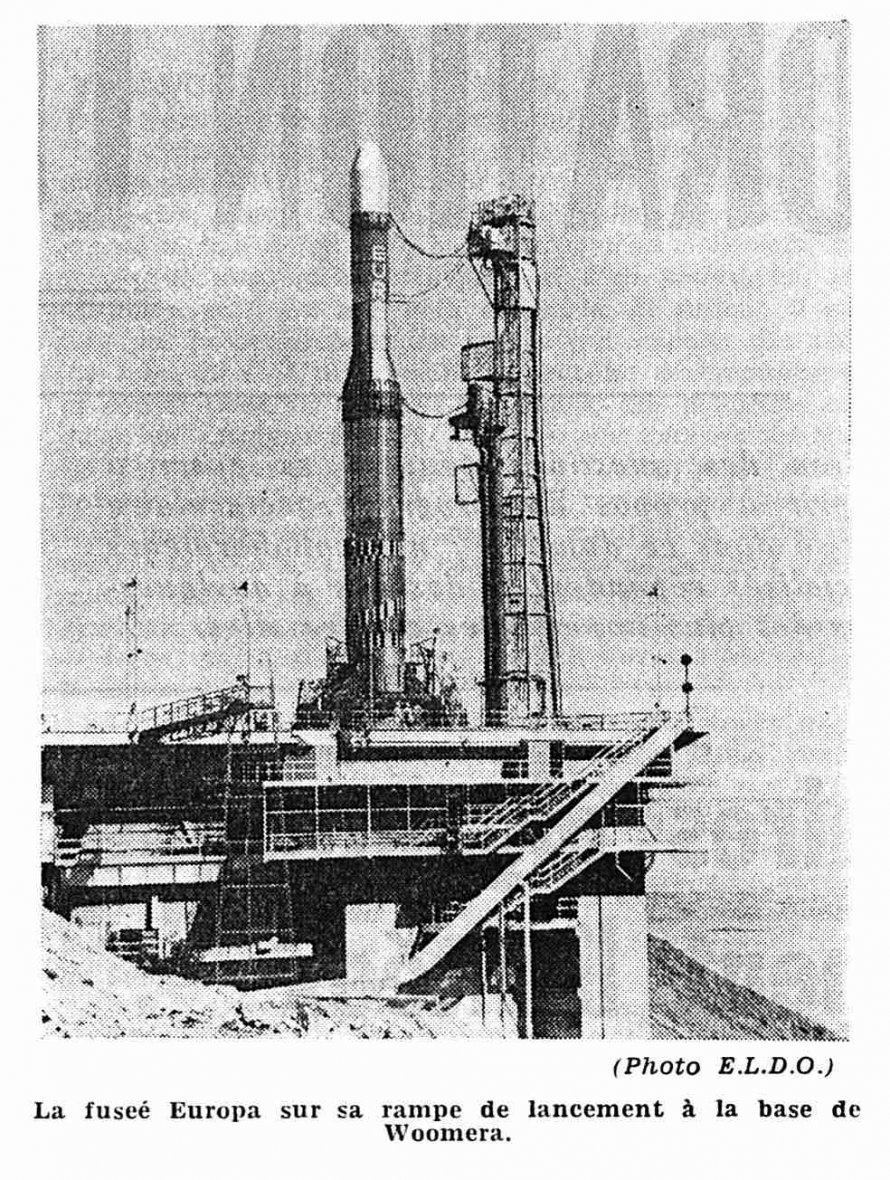

Le programme initial prévoyait la construction d’un lanceur à trois étages composé de Blue Streak (premier étage), de la fusée française Coralie (deuxième étage), et comme troisième étage d’une fusée allemande. Les Italiens construiraient la tête et les Belges et les Néerlandais des aménagements électroniques et des stations de poursuite. Aucun objectif particulier n’était fixé à cette fusée, bien qu’on ait pensé à l’origine qu’elle serait utilisée pour placer sur orbite le satellite astronomique du C.E.R.S., autre association européenne.

La participation britannique au budget commun initial de 70 millions de livres, qui tenait compte des dépenses déjà engagées pour l’étude de Blue Streak, était sensiblement supérieure (39 % contre 24 % à la France et 22 % à l’Allemagne) à celle des autres participants. Dès 1965, il s’avéra que les prévisions avaient été trop modestes et de nouvelles estimations fixèrent à 143 millions de livres, soit plus de deux fois le montant primitif, le nouveau budget. Le conseil du C.E.C.L.E.S.-E.L.D.O. adopta ce budget pour 1966, mais simplement à titre provisoire.

Cependant, au cours de ces années les techniciens avaient mené à bien leur tâche : Blue Streak était terminée grâce au budget commun ainsi que les autres étages et tous les essais étaient concluants. Le succès technique était indéniable et rien ne semblait devoir s’opposer à la mise en chantier de la deuxième tranche des travaux.

Malgré cela, le 16 février le ministre britannique de l’aviation exprimait devant la Chambre des communes ses préoccupations concernant l’avenir de l’association. Le projet coûtait trop cher.... la fusée construite arriverait trop tard et n’offrirait plus un intérêt compétitif suffisant...

Le 4 mars 1966 la commission des questions spatiales de l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale publia, à l’issue d’une réunion extraordinaire, un communiqué de presse dans lequel elle se déclarait convaincue que l’abandon du programme aurait des conséquences irréparables dans les domaines scientifique, industriel et technologique pour les pays de l’Europe occidentale. A ce communiqué l’ambassade britannique à Paris répondit par une curieuse note qui précisait que le Royaume-Uni souhaitait collaborer avec l’Europe « dans des programmes qui offrent de vrais bénéfices techniques et économiques et qui représentent une utilisation rationnelle des ressources » ; elle continuait en affirmant qu’il n’y avait aucun lien entre les « inquiétudes que le gouvernement britannique a exprimées au sujet de l’avenir du C.E.C.L.E.S.-E.L.D.O. » et « les propositions des Etats-Unis pour une collaboration avec l’Europe en matière spatiale ».

Cette déclaration survenant alors que personne n’avait parlé d’une pression américaine fit de nombreux sceptiques.

L’attitude des États-Unis

Il est certain que l’évolution de la connaissance spatiale en Europe est suivie avec beaucoup d’intérêt outre-Atlantique.

Les Américains ont un grand excédent de lanceurs opérationnels ; aussi leurs propositions en matière de collaboration scientifique sont-elles toujours très généreuses. Ils envoient dans l’espace des masses tellement considérables qu’ils acceptent, à chaque essai, d’y inclure des appareils d’exploration scientifique européens. Mais ils tiennent d’une façon évidente à conserver leur monopole et leur prépondérance dans le domaine spatial dès que celui-ci prend un aspect politique ou commercial, et la réalisation du C.E.C.L.E.S.-E.L.D.O., qui risque tout autant de leur faire perdre un marché que de contrebalancer leur influence sur l’ensemble du globe, les inquiètes, d’autant plus que l’influence des pays européens reprend de son importance au détriment de la leur. Aussi refusent-ils de placer sur orbite tout satellite européen ayant un caractère utilitaire ou pratique. On pourrait croire, tant ils mettent facilement à notre disposition des lanceurs quand les buts ne sont que scientifiques, qu’ils veulent nous démontrer qu’il nous est inutile d’en construire. Mais leur refus dès qu’il s’agit d’autres domaines doit nous rendre prudents.

Il n’est jusqu’à l’offre généreuse qu’ils font à nos savants européens en les invitant à collaborer à l’exploration de Jupiter qui ne soit sujette à caution. En effet, une collaboration à ce projet — strictement scientifique — absorberait tous nos moyens et nous interdirait de nous intéresser à quoi que ce soit d’autre.

Les pourparlers européens sur le C.E.C.L.E.S.-E.L.D.O. se poursuivent. Au cours de la dernière réunion du conseil des ministres qui s’est tenue en juin, les Anglais semblaient avoir assoupli leur position et paraissaient disposés à poursuivre leur collaboration à condition que la proportion des participations soit réévaluée et que certaines modifications techniques soient apportées au projet. La conférence qui doit siéger au début de juillet clarifiera probablement la situation.

Dans l’immédiat, quels sont les principaux inconvénients de l’abandon du projet C.EC.L.E.S.-E.L.D.O., en sus des préoccupations politiques, pour ses participants ? D’abord s’ils ne peuvent en 1969 prouver, par des réalisations ou des projets avancés, leur capacité non seulement à construire, mais aussi à concevoir les éléments — satellites et lanceurs — d’un système de télécommunications, quelle part sera faite à leurs industries pour la réalisation d’un système commun ? Tout au plus obtiendront-ils des contrats de sous-traitants chargés de construire quelques éléments conçus par d’autres. La recherche étant exclue de leurs préoccupations immédiates, ils verront s’accentuer l’exode de leurs savants vers les pays mieux pourvus, et, de plus, l’argent de leurs contribuables, les 28 % qu’ils fournissent au budget de la C.O.M.S.A.T.. sera employé à développer les laboratoires américains au détriment des leurs qui sont cependant encore bien insuffisants.

Les Français, pour pouvoir participer au C.E.C.L.E.S.-.E.L.D.O., ont abandonné un programme national important qu’il leur sera difficile de reprendre. Les Allemands, novices en la matière, se sont consacrés à leur tâche avec leur sérieux habituel et ont obtenu un plein succès. Ils ont constitué des équipes, établi un programme de travaux qu’ils ne tiennent pas à voir se démanteler. Pour les Italiens, les Belges et les Néerlandais, dont l’œuvre était terminée, c’est une perte sèche, aucun d’entre eux ne pouvant envisager de faire cavalier seul ou d’augmenter d’une façon notoire sa participation financière.

Mais, assez curieusement, ce sont les Anglais qui seraient le plus touchés par leur propre carence. En effet, ils perdraient sans retour la propriété de Blue Streak, devenu bien du C.E.C.L.E.S.-E.L.D.O. Les dédits considérables qu’ils auraient à débourser équivaudraient à leur participation, enfin et surtout ils perdraient tout espoir de se maintenir dans la « botte des pays scientifiquement développés, car c’est chez eux, par le fait de l’analogie des langues, que les Américains puisent le plus grand nombre de leurs jeunes chercheurs.

Les leçons de la récente session de l’U.E.O.

Il est trop tôt encore pour parler de solutions au problème. Le rajustement des participations peut réconcilier les partenaires, mais il est deux notions que la récente session de l’U.E.O. à Paris a nettement dégagées. La première est qu’une organisation de cette envergure doit être gérée par un conseil d’administration responsable et compétent et non par un conseil de ministres souvent mal informé et sollicité par d’autres préoccupations ; la seconde est que des projets à long terme doivent être définis, appuyés sur un budget lui aussi à long terme et suffisamment étoffé pour pouvoir supporter les augmentations imprévisibles de dépenses, souvent très importantes dans ce genre de travaux, qui peuvent survenir en cours de réalisation.

M. von Merkatz, rapporteur de la question à l’U.E.O., a proposé en cours de séance un amendement qui peut à lui seul définir la politique de l’avenir. Il propose « de poursuivre les activités du C.E.C.L.E.S.-E.L.D.O. conformément au traité actuel et à ses protocoles ; ...mais aussi... de préparer l’intégration, dans le cadre de la future communauté européenne unique, d’une organisation européenne permanente de mise au point de lanceurs de véhicules spatiaux, qui prendrait effet dès la fusion des communautés ».

Ceci placerait d’emblée le C.E.C.L.E.S.-E.L.D.O. dans le cadre de la Communauté des Six, la Grande-Bretagne y devenant partenaire de cette communauté et non plus des Etats qui la composent jusqu’au moment où, éventuellement, elle serait amenée à en faire partie.

Le C.E.C.L.E.S.-E.L.D.O. est une ébauche de ce que les pays européens devraient faire dans tous les domaines qui dépassent leurs possibilités individuelles. Première réalisation de son espèce, il est né et a été élevé sans vigilance. Ses premières années ont été difficiles. Les « orthopédies » qui sont proposées lui donneront peut-être une survie. Je le souhaite. Mais il ne prendra toute sa vigueur que lorsque autour de lui, dans un organisme unique et cohérent, se seront placées toutes les activités spatiales européennes — lanceurs, satellites, projets scientifiques et commerciaux, prévisions des recherches et des réalisations, étude, soutien et développement parallèles de nos potentiels industriels. Car si nos gouvernements manquent parfois de logique et de prévoyance, les industriels de toute l’Europe, en créant ensemble l’ « Eurospace », ont bien marqué qu’ils avaient compris que les activités spatiales, clé de voûte d’une grande partie de nos activités futures, devraient être coordonnées dans le cadre d’une politique scientifique à la mesure de notre continent dont nous ne pouvons laisser s’étioler le génie créateur.

Pierre Bourgoin, Président de la commission spatiale de l’Assemblée de l’U.E.O.

4éme Conférence spatiale européenne juillet 1970 par Michel Bignier

La coopération spatiale européenne à la recherche de nouvelles voies

Après la quatrième conférence de Bruxelles

par Michel Bignier

La quatrième session de la conférence spatiale européenne (C.S.E.), réunie à Bruxelles les 23 et 24 juillet 1970, a terminé la première partie de ses travaux. Des résolutions ont été votées, aussi bien sur le plan des programmes de satellites et de lanceurs que sur celui des institutions en vue de la création d’une organisation spatiale unifiée. Pour achever ses travaux, la conférence se réunira de nouveau à Bruxelles en novembre prochain.

Entre-temps, et pour préparer cette session, une mission européenne dirigée par M. Théo Lefèvre, ministre belge chargé de la recherche scientifique, accompagné de Lord Bessborough, secrétaire d’Etat britannique à la technologie, et du professeur Denisse, président du C.N.E.S. s’est rendue aux Etats-Unis à la mi-septembre. Elle était chargée par la C.S.E. d’étudier avec les Américains la possibilité et les modalités d’une éventuelle participation de l’Europe au programme spatial « post-Apollo » (projets de navette spatiale et de station orbitale).

L’envoi de cette mission est l’un des résultats les plus tangibles et immédiats de la conférence de Bruxelles, car s’ « il subsiste encore aujourd’hui de graves incertitudes sur l’avenir spatial de l’Europe » (selon le mot même de M. Lefèvre), il n’est pas exagéré de dire qu’à Bruxelles les idées et les positions des diverses délégations sur cet avenir se sont nettement clarifiées.

Attendue avec impatience (elle aurait dû avoir lieu depuis le 19 juin) par les organisations spatiales, soucieuses de voir enfin se définir et se fixer une politique spatiale européenne cohérente, la conférence avait un triple objectif : adopter un programme de lanceurs et de satellites d’application et scientifiques ; approuver la mise en place d’une organisation spatiale européenne unique par la fusion des organismes actuels et donner mandat au président de la C.S.E. pour négocier les conditions d’une participation éventuelle des pays européens au programme post-Apollo.

Malgré l’intérêt manifesté par la plupart des pays pour la conquête spatiale et leur volonté de réaliser une œuvre commune, très tôt est apparue une divergence fondamentale. Elle constitue depuis la conférence de Bonn la ligne de clivage entre deux groupes de pays : d’un côté le « noyau dur » de l’Europe, partisan d’un programme important et prêt à y investir des crédits relativement substantiels (l’Allemagne, la Belgique et la France, appuyées modérément par l’Italie et les Pays-Bas) ; de l’autre, la Grande-Bretagne et les petits pays, soucieux de ne pas s’engager financièrement dans des projets jugés trop ambitieux par leurs délais et leurs coûts.

Pour le premier groupe de pays, il est essentiel pour la coopération européenne de développer en priorité un programme de satellites d’application, en particulier dans le domaine des télécommunications, dont on peut espérer à la fois l’intérêt économique et l’autonomie politique.

Les moyens nécessaires pour mener à bien une politique digne de ce nom et lui accorder un certain crédit sont l’achèvement de la mise au point d’Europa II et le développement d’Europa III, dans la mesure où la fourniture — sans aucune contrepartie politique — de lanceurs équivalents par les Etats-Unis n’est pas encore acquise avec certitude. Quant à la recherche scientifique, il faut continuer à y consacrer une partie des efforts, mais proportionnellement moins que par le passé.

Par esprit de solidarité européenne, l’Italie et les Pays-Bas appuient cette politique, bien que moins fermement, en grande partie pour des raisons financières.

Pour le gouvernement britannique, convaincu du fait que la fourniture de lanceurs américains est négociable, il est inutile de développer de nouveaux lanceurs européens, sauf en cas de refus explicite de la part des Etats-Unis de prêter leur concours.

Les satellites d’application ne sont utiles que si leur rentabilité est dûment prouvée ; en attendant, il faut continuer à poursuivre sans précipitation les études de « faisabilité ». La recherche scientifique, en revanche, est une nécessité primordiale qu’on ne saurait négliger sans porter préjudice à la recherche spatiale en général.

Les petits pays soutenaient le point de vue britannique avec des nuances et pour des raisons diverses.

Etant données ces divergences d’opinions, la conférence, tout en reconnaissant la priorité à accorder aux satellites d’application, n’a pas pu voter le programme proposé jusqu’à 1973 (coût : 70 millions de dollars), mais seulement un programme qui va jusqu’à fin 1971 : au total 12,5 millions de dollars ont été attribués au CERS pour commencer les études et le développement d’un satellite expérimental de communications téléphoniques prévu pour 1975, de satellites de contrôle de la navigation aérienne et de météorologie. Le coût du programme de recherche scientifique — comprenant, entre autres, les satellites COS-B et GEOS — est estimé à 112 millions de dollars jusqu’en 1973, mais la France et la Belgique ont refusé de prendre position, dans l’ignorance des charges financières qu’elles auront à supporter dans le domaine des lanceurs, et accepté seulement de respecter leurs engagements jusqu’à fin 1971.

Le développement d’Europa III, dont le coût est estimé à 460 millions de dollars, n’a recueilli que les voix des trois pays du « noyau dur », plus celle des Pays-Bas jusqu’à fin 1971 seulement, et une réserve de l’Italie. Le conseil du CECLES, réuni quelques jours après la C.S.E., n’a pu voter qu’une somme de 7 millions de dollars pour engager jusqu’à fin 1970 quelques travaux de pré-développement en attendant les conclusions de la mission du président de la C.S.E. auprès de la NASA : au cas où les Etats-Unis consentent à fournir leurs lanceurs sans condition, l’Europe pourrait éventuellement renoncer au développement d’Europa III.

Pour la mise au point d’Europa II, l’Allemagne, la France et la Belgique ont accepté de financer une rallonge de 15 millions de dollars au-delà du plafond de 626 millions de dollars auquel la Grande-Bretagne et l’Italie se sont définitivement arrêtées. L’ensemble des programmes de mise au point et de construction au cours des trois prochaines années (1971-1973) devrait s’élever à 119 millions de dollars, représentant six à huit fusées Europa II.

Sur le plan des institutions, l’ensemble des participants est convaincu de la nécessité de fusionner les organismes existants en une seule organisation européenne de l’espace. Mais là encore les opinions divergent quant au contenu à donner à cette organisation. Faut-il garder la distinction établie depuis Bonn entre un programme minimum et un programme à options ? (C’est « l’Europe à la carte ».)

La Grande-Bretagne et les pays nordiques restent attachés à cette doctrine. Pour les pays du « noyau dur » et quelques autres, cette doctrine a le grand inconvénient de laisser le poids des lanceurs sur les épaules de quelques pays seulement ; de plus, un programme à options entraîne des tâches administratives supplémentaires et une comptabilité complexe, ce qui nuira forcément à l’unité et à l’efficacité de l’Organisation européenne.

La conférence a néanmoins voté une résolution par 11 voix et deux abstentions, créant un groupe de travail chargé de rédiger la convention de la future organisation unique pour janvier 1971, date à laquelle une conférence des plénipotentiaires devrait en principe la signer.

En ce qui concerne l’offre de coopération au programme post-Apollo faite par la NASA, presque tous les pays la considèrent comme digne d’intérêt sur de nombreux plans, bien qu’ils craignent le prix élevé de la participation européenne (qui doit être de l’ordre de 15 % pour être acceptable). Cette opération, si elle était décidée, pourrait constituer dans la prochaine décennie une tâche de la plus haute Importance pour la nouvelle organisation spatiale européenne. La conférence a donc créé un groupe de travail commun CERS/CECLES pour élaborer d’ici à la fin de l’année un rapport sur les domaines et les formes possibles de cette coopération et décidé l’envoi d’une mission de la C.S.E. à Washington. Parallèlement, le conseil du CECLES a voté 2,5 millions de dollars pour effectuer des études industrielles sur le remorqueur spatial, un des moyens de transport prévus par les Américains pour le programme post-Apollo, ou sur toute autre étude relative à la navette.

La mission effectuée à Washington en mars 1970 par le comité présidé par M. Causse (directeur des activités futures du CECLES et correspondant de la NASA pour ces programmes) avait permis de tirer une première conclusion comme hypothèse de travail : le « Space tug » (ou remorqueur spatial) pourrait constituer un élément du programme dans le cadre d’une coopération Europe-Etats-Unis. De plus, sur le plan technique, on faisait remarquer que la réalisation d’un « tug » par l’Europe n’était pas absolument chimérique ni incompatible avec le développement d’Europa III, compte tenu de la possibilité d’un « tronc commun » entre ces deux véhicules (c’est-à-dire l’utilisation des mêmes travaux dans le domaine des structures et de la propulsion).

De nouvelles études sont nécessaires pour vérifier la « faisabilité » de ce véhicule et le comparer du point de vue des intérêts européens à une participation à d’autres éléments du système.

Bien que le problème de la négociation des nouveaux accords Intelsat (Système international de satellites de télécommunications) n’ait pas fait l’objet de discussions entre les délégations, car il n’était pas à l’ordre du jour, il n’en reste pas moins vrai que la politique de chaque Etat européen est marquée par l’appréciation qu’il donne à la situation actuelle et à son évolution. Là encore, les pays se partagent en deux groupes. Pour le premier groupe, en particulier la France, l’Europe se trouve devant une véritable alternative : Europa III ou la navette spatiale (shuttle). L’Europe est prête à abandonner son programme de lanceurs pour participer à la réalisation de la navette, si elle reçoit l’assurance que les Etats-Unis l’aideront à lancer ses propres satellites de télécommunications. On connaît la position prêtée aux Américains sur ce point : ils ne fourniront de lanceurs que pour des missions non concurrentielles avec le système Intelsat actuel ou futur. L’interprétation, très rigide, de cette thèse signifie que l’Intelsat doit être le seul système international de télécommunications valable pour le monde entier : aucun autre système n’est possible. Seuls sont permis des systèmes « expérimentaux » destinés à préparer les industries nationales, à condition qu’ils soient proposés ensuite à l’utilisation par Intelsat, ou des systèmes dits « domestiques » desservant un seul pays (le Canada par exemple). Est exclu tout autre système « régional », comme c’est le cas pour certains projets européens actuels (dont Symphonie).

La Grande-Bretagne semble convaincue que cette position s’assouplira et que des lanceurs américains pourront être fournis, même si les Européens ont une faible participation au programme post-Apollo. Jusqu’ici la France et l’Allemagne ont plaidé la cause du « régionalisme » de leur système Symphonie. Mais cette notion ambiguë est difficile à définir : faut-il se baser sur un critère géographique (groupe de pays ayant des frontières terrestres communes ou entourant une mer ?) ou sur des affinités culturelles (communauté linguistique, par exemple ?) Actuellement, il semble que les négociateurs renonceraient à définir ce concept et à séparer les systèmes permis des systèmes interdits ; il suffirait que chaque Etat désirant participer à un système informe l’Intelsat de ses projets ; si ces derniers gênaient ou concurrençaient le système international de télécommunications, Intelsat voterait une résolution défavorable, et le pays concerné risquerait de se voir refuser le lanceur américain nécessaire, mais aucune sanction ne serait appliquée.

La conférence a invité la C.E.T.S. (Conférence européenne de télécommunications par satellites) à poursuivre la préparation de la position européenne en vue de la négociation des accords définitifs devant régir le système Intelsat. Elle a aussi décidé de la décharger de la conception du programme européen de télécommunications par satellites : ce dernier sera désormais élaboré par le C.E.B.S. et le CECLES en coopération avec la C.E.P.T. (Conférence européenne des postes et télécommunications) et l’U.E.R. (Union européenne de radiodiffusion).

La première session de la conférence de Bruxelles aura pris peu de décisions importantes. Du moins les opinions des Etats se sont-elles beaucoup rapprochées, et des compromis raisonnables ont été acceptés dans un certain nombre de domaines : en particulier ceux des programmes et des institutions. Sur d’autres points (problèmes des lanceurs), les positions se sont durcies, voire éloignées. L’offre de collaboration au programme post-Apollo crée un fait nouveau, intéressant à plus d’un titre. Mais, en même temps, elle place l’Europe devant un choix d’autant plus difficile à opérer qu’elle n’a pas encore donné la preuve de son autonomie par la création simultanée d’une capacité dans les domaines des satellites et des lanceurs.

La volonté d’unification des divers partenaires ne s’est pourtant pas affaiblie, et l’on peut espérer que la prochaine réunion de la conférence, en novembre 1970, fixera les options définitives et permettra d’établir une convention européenne pour l’espace. L’enjeu en vaut la peine.

Michel Bignier Directeur des relations extérieures du Centre national d’études spatiales

La Liquidation de L'ELDO

La LIQUIDATION DE L'ELDO

Difficultés et incertitude de la coopération scientifique européenne

par Jean-Louis Lavallard (Mai 1973)

L’abandon, le 27 avril dernier, du programme de lanceur de satellite Europa-2 et la liquidation de fait de l’organisme qui était chargé de sa construction, l’Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d’engins spatiaux (ELDO), ont une fois de plus démontré que la coopération scientifique et technique entre les pays de la Communauté n’était pas facile à établir. Ceux qui pensaient que les techniciens et les scientifiques se mettraient plus facilement d’accord que les industriels ou les agriculteurs se sont trompés.

Le bilan des entreprises scientifiques européennes est maigre. Pour l’espace, l’ELDO vient de disparaître, et l’Organisation européenne de recherches spatiales (ESRO), qui construit des satellites, vivote. Pour l’atome, l’Euratom a enfin un programme pluriannuel, mais juste suffisant pour ne pas l’obliger à licencier trop de personnel. Dans les autres domaines, on piétine. Aucune décision importante n’a pu être prise dans des secteurs aussi divers que l’informatique, l’environnement ou la métallurgie. Tout au plus est-on arrivé à mettre sur pied une coopération sur la prévision météorologique et un centre d’information sur les programmes d’ordinateurs, des opérations qui, sans être dépourvues d’intérêt, n’en sont pas moins mineures. Le seul programme important qui ne pose apparemment pas trop de problèmes est celui de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN).

Les obstacles à un développement de la coopération scientifique et technique ne sont pas spécifiques de ce secteur. Ils proviennent de la volonté de la plupart des pays de donner le moins possible et de recevoir le maximum. Un projet est-il important ? Chacun veut le garder pour soi. Ne l’est-il pas ? On accepte de le donner à la Communauté. Mais le moment venu, on refuse de le financer car il n’a que peu d’intérêt. La situation se complique encore plus quand interviennent des considérations politiques, la rivalité entre l’Europe et les Etats-Unis, par exemple. A la question « l’EUrope doit-elle mettre au point un programme spatial capable de faire un contrepoids à celui des Etats-Unis sinon de le concurrencer ? », tous les pays européens ne répondent pas de la même manière. En conséquence, ils ne parviennent pas à adopter une attitude commune.

Des programmes à la carte

On a cru initialement que les divergences pourraient être, au moins en partie, aplanies en choisissant des structures d’organisation adaptées à chaque cas. Mais le véritable problème n’est pas là. L’Euratom résulte d’un traité analogue à celui du Marché commun ; l’ELDO, d’une convention particulière qui donnait une tâche précise à chaque pays dans la construction d’un lanceur (chacun devant construire un étage de la fusée ou un élément essentiel). Les satellites de l’ESRO sont fabriqués par des consortiums industriels comprenant un membre de chaque pays. Mais dans tous les cas on rencontre des difficultés du même type.

La mode est aujourd’hui aux organisations où seuls quelques pays sont représentés. On trouve des « programmes à la carte » à l’Euratom et à l’ESRO. Ils permettent à chaque pays de ne financer que les programmes qui les intéressent. Il y a aussi des entreprises bi ou trilatérales. Le réacteur à haut flux franco-allemand de Grenoble en est un bon exemple. Il intéresse maintenant les Anglais qui viennent d’y prendre une participation. Mais les organisations comportant un nombre réduit de membres ne sont pas une panacée. La France, par exemple, a bien du mal à trouver des partenaires pour son lanceur de satellites L-3 S.

Deux camps aux intérêts divergents

Elles ne sont pas toujours non plus l’idéal. La Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne se sont unis dans la « troïka » pour étudier le procédé d’ultracentrifugation d’enrichissement de l’uranium. Il en résulte aujourd’hui un partage des pays de la Communauté en deux camps : d’un côté, la « troïka », d’autre part, les partisans de la diffusion gazeuse conduits par la France. L’Euratom, qui est responsable de ces problèmes au niveau de la Communauté, se trouve ainsi pris d’une manière désagréable, entre deux groupes aux intérêts divergents.

En fait, pour qu’une véritable politique scientifique communautaire puisse s’instaurer, il faudrait que plusieurs conditions fondamentales soient remplies. Il est nécessaire que les options économiques de la Communauté soient clairement définies, et que les pays membres cessent d’avoir des opinions divergentes sur l’attitude à prendre vis-à-vis des Etats-Unis et du système monétaire international. Il faut aussi que s’inscrive dans les faits une réalité industrielle européenne – avec notamment la création de véritables sociétés européennes. Sinon des divergences apparaîtront chaque fois que des décisions touchant des recherches susceptibles d’application seront à prendre.

Jean-Louis Lavallard