essai en vol F7

ELDO-3010 (Florence historical archives of the european union)

Neuilly, le 11 décembre 1968

Comité Scientifique et Technique Traduit de l’anglais (11.12.68)

ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA MISE AU POINT ET LA CONSTRUCTION DE LANCEURS D'ENGINS SPATIAUX

Note du Comité scientifique et technique

1. A sa réunion des 10 et 11 décembre 1968, le Comité scientifique et technique a examiné le "Rapport préliminaire sur le lancement F7" (ELDO/Sec(68)UP/39) et entendu les rapports faits par les délégués des Etats membres et par le Secrétariat sur l'essai en vol F7 qui a eu lieu à Woomera le 30 novembre 1968.

2. En février 1968, le Conseil du CECLES, adoptant une recommandation du comité scientifique et technique, avait approuvé un programme qui prévoyait que l'essai en vol F7 aurait lieu avant la fin de 1968. Il est encourageant de noter qu'en dépit des difficultés intervenues par la suite dans l'industrie française cet objectif a été atteint. Le Comité a été particulièrement heureux que son avis technique, sur lequel il avait fondé sa recommandation au Conseil, ait été confirmé par les résultats de cet essai.

3. Tous les rapports indiquent que, une fois de plus, les efforts de l'OITC, de l'OTL et de toutes les équipes, pendant toute la période de préparation du lancement, ont été dignes d'éloges. L'expérience acquise avec un lanceur d'essais dont, pour la première fois, tous les étages ainsi que le satellite d'essais étaient actifs, et avec une station éloignée de guidage et de trajectographie et un réseau de trajectographie global du satellite d'essais entièrement opérationnels, a été des plus précieuses et a fait apparaître les domaines dans lesquels de améliorations de détail pouvaient être apportées.

4. Bien que le vol orbital du STV n'ait pas eu lieu, le Comité scientifique et technique est unanime à considérer que l'essai en vol F7 a marqué une étape importante dans le programme de développement du CECLES. L'analyse détaillée des informations recueillies en vol est attendue pour confirmer cette conclusion, mais il apparaît qu'aucune modification n'est à apporter aux plans actuellement établis en vue d'un tir F8 vers le milieu de 1969, et que l'on peut envisager cet essai avec confiance.

5. L'un des principaux objectifs de l'essai en vol F7 était de fournir des informations sur les performances du deuxième étage; cet objectif a été atteint. En outre, à la suite de la séparation du troisième étage, l'allumage des moteurs verniers et du propulseur principal de cet étage s'est effectué de façon satisfaisante, et certains des éléments de l'étage (séquenceur, alimentation électrique, répondeur) ont été qualifiés en vol. Le premier étage a de nouveau fonctionné conformément aux spécifications, confirmant ainsi les excellents résultats enregistrés jusqu'ici. Les coiffes ont été larguées correctement et tous les équipements du STV ont fonctionné de façon satisfaisante. Le système ARPU a fonctionné correctement et, comme mentionné plus haut, la station de guidage éloignée et le réseau de trajectographie du STV étaient entièrement opérationnels. Aucun problème n'a été éprouvé pour la trajectographie à partie de la base ni pour le système de sécurité en vol. Les données de télémesure devraient permettre une analyse complète de l'essai en vol.

6. L'interruption prématuré du vol propulsé du troisième étage n'a pas permis de mettre à l'épreuve le système de guidage de radio ni le système de séparation troisième étage/STV, séparation qui aurait été suivie du vol orbital du satellite. Toutefois, il ne faut pas oublier que F7 était le premier essai en vol propulsé du troisième étage, dans des conditions qui ne peuvent être entièrement simulées par des essais au sol. En outre, si - comme on le pense- il se révèle que la défaillance s'est produite dans le système de pressurisation des ergols, l'essai en vol F7 n'aura laissé subsister aucun doute quant à la conception du troisième étage.

7. Le Comité scientifique et technique désire en conséquence exprimer l'avis qu'en dépit de la déception généralement ressentie du fait que le vol orbital du STV n'a pas eu lieu, l'essai F7 marque une étape importante et permet d'envisager avec confiance l'achèvement satisfaisant du programme actuel du CECLES.

rapport préliminaire sur le Tir F8 d'europa 1

ELDO/T(69)8 LANCEMENT 1,8 Traduit de l'anglais (24.9.69)

Neuilly, le 17 septembre 1969

Note du Secrétariat

RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LE LANCEMENT F8

Résumé

Le lancement F8 a eu lieu à Woomera le 3 juillet 1969. Le présent rapport traite des principaux problèmes qui sont apparus pendant la préparation du lancement, des incidents survenus au cours du vol ainsi que de la situation telle qu’elle se présente au stade actuel de l’évaluation.

1. Historique du lancement

1.1. F8 était le deuxième essai en vol du lanceur ELDO-A avec ses trois étages actifs. Comme on se le rappelle, la majorité des objectifs d’essai n’ont pu être atteints au cours de l’essai F7. Des études et des essais au sol ont été effectués par les autorités allemandes afin de déterminer les causes de la défaillance et d’éviter que celle-ci se reproduise. Un rapport a été soumis au conseil scientifique et technique à sa réunion du 9 mai 1969. Les autorités allemandes, le secrétariat et le Comité scientifique et technique ont exprimé leur confiance dans les travaux effectués et dans les mesures prises en vue de F8.

1.2. La définition générale du lanceur F8 était la suivante:

1er étage - identique à celui de F7

2ème étage - identique à celui de F7, sauf que les caractéristiques des séquenceurs étaient intégralement celles du type de fabrication.

3ème étage – identique à celui de F7 sauf que le réservoir était en titane et que les modifications décidées à la suite de F7 avaient été apportées

Charge utile - 355 kg pour le satellite d'essais et l'adaptateur

Guidage – guidage radio opérationnel

1.3.. Le 9 janvier 1969, la date-objectif de F8 a été fixée eu 30 juin 1969. Pendant la période comprise entre COS deux dates, les opérations de préparation Se sont déroulées en suivant presque exactement le plan établi. Les phases principales do l'essai F8 lui-même ont eu lieu conformément au Plan détail_ 14 des essais (DTP): tous les étages ont été érigés aux dates prévues et ce n'est qu'un incident survenu avec un boulon explosif du Sème étage qui a entraîné l'ajournement du lancement du 30 juin au ler juillet. La première tentative de lancement a eu lieu ce jour-là mais a dû être interrompue par suite de la présence d'une couverture de nuages basse et dense. La même situation s'est présentée le 2 juillet et ce n'est que le 3 juillet que le lancement a pu avoir lieu, après un compte à rebours et une séquence automatique très satisfaisants, trois jours seulement après la date fixée six mois auparavant.

2. Evénements au cours du vol

2.1. Premier étage

Les conditions du décollage du premier étage ont été conformes aux conditions nominales et les performances de l'étage ont été satisfaisantes pendant tout le vol propulsé. La trajectoire s'est située à la limite inférieure des tolérances prévues mais, d'après les preuves dont on dispose, le point de chute du ler étage s'est situé dans l'ellipse de dispersion prévue.

La poussée corrigée a été conforme, à 1,5% près, aux valeurs prévues et le bloc pilotage a fonctionné de façon satisfaisante. Toutefois, la vitesse finale du lanceur a, ici encore, été trop faible par rapport à la valeur prévue et cette question est l'objet d'une étude plus approfondie par le Royaume-Uni. Les capteurs de niveau d'oxygène .liquide ont mis en marche la séquence d'arrêt des propulseurs 150,27 s et le signal ABS qui met en route la séparation a été émis à 151,21 s.

2.2. Deuxième étage

La séparation ler/2ème étage a eu lieu dans les conditions nominales à 153,19 s. La séquence d'allumage des propulseurs a démarré à 153,83 s, suivie par l'allumage correct de la phase préliminaire à 154,65 s et de la phase principale à 155,56 s.

La dispersion de l'instant d'allumage des 4 moteurs a été inférieure à 0,05 s pour la phase préliminaire et à 0,01 s pour la phase principale.

L'évaluation préliminaire des résultats a montré que la poussée individuelle et totale des propulseurs a été dans les tolérances admises et que l'accroissement de vitesse a été 4gèrement supérieur à la valeur prévue. Le fonctionnement û bloc pilotage a été satisfaisant et la durée totale de la pulsion s'est située dans les tolérances fixées.

Le capteur de niveau de N2O4, a mis en marche la séquence d'arrêt à 257,15 s et le débuta la diminution de poussée a été enregistré à 258,81 s. D'après l'évaluation préliminaire des résultats, l'arrêt des 4 propulseurs a eu lieu dans les conditions nominales.

La trajectoire au cours du vol du 2ème étage est demeurée au-dessous de la trajectoire prévue et le point de chute s'est situé dans l'ellipse de dispersion prévue.

Le signal de séparation AC3 a été envoyé au 3ème étage entre 258,37 s et 258,83 s et une séparation conforme aux conditions nominales a été enregistrée par le 2ème étage à 259,96 s. Celle-ci a été suivie 0,33 s plus tard, par une forte onde de choc, ayant provoqué une décélération du 2ème étage, apparemment due à l'explosion du 3ème étage.

2.3. Troisième étage

Le signal AC3, qui met en marche la séquence de séparation du 3ème étage, a été reçu du 2ème étage à 258,5 s. Le premier événement de la séquence de séparation, l'allumage des fusées de séparation, a eu lieu à 258,978 s.

Immédiatement après cet instant ont eu lieu, à bord du 3ème étage, plusieurs événements anormaux qui indiquent un défaut de fonctionnement. A 260,3 s la réception des signaux de télémesure du 3ème étage s'est interrompue. Cet instant coïncide avec celui de l'onde de choc décélérant, enregistrée par le 2ème étage, que l'on suppose due à l'explosion du 3ème étage.

Une analyse plus détaillée de la défaillance du 3ème étage est donnée au paragraphe 4.

2.4. Charge utile

Tous les ensembles du satellite d'essais ont fonctionné correctement jusqu'au moment de la disparition du STV au-dessous de l'horizon radio de Gove et ont probablement continué à le faire jusqu'au point de chute.

On a enregistré un fonctionnement normal des cellules solaires à partir du largage de la coiffe.

A l'instant où les signaux de télémesure du 3ème étage ont été perdus, des accélérations anormales ont été enregistrées dans le satellite d'essais.

On ne dispose actuellement d'aucune preuve de séparation normale ou forcée 3ème étage/satellite d'essais.

.2.5. La coiffe

Le largage de la coiffe a été déclenché par le séquenceur du 3ème étage à 179,5 s et le largage s'est effectué correctement. La vitesse latérale initiale était de 6m/s c'est-à-dire supérieure à la valeur obtenue d La trajectoire de la coiffe par rapport au lanceur a été correcte et l'on n'a enregistré aucune perturbation de ce dernier ni de la charge utile.

2.6. Centrale d'attitude ARPU

L’ARPU a fonctionné correctement jusqu’à 260,3s, instant où les signaux de télémesure du 3 éme étage ont été perdus

Les temps du programme de tangage ont été normaux et le fonctionnement de la plateforme a été correct.

2.7. Guidage radio

L’acquisition, par la station Gove, des signaux du répondeur a eu lieu à 241,0 s, instant où le lanceur est passé au-dessus de l'horizon. Ceci a été possible grâce à une modification de procédé qui a permis d'avoir une évaluation visuelle de la qualité des signaux.

Avant que le lanceur atteigne l’angle de site de 5° c’est-à-dire le point où la trajectographie et le guidage auraient dû commencer, les signaux du répondeur ont été perdus à 260,3 s. Ce temps coïncide avec la perte des signaux de télémesure du 3éme étage et par conséquent la perte des signaux du répondeur a probablement été causée par la destruction du 3 éme étage. Aucun ordre de guidage n'a donc pu être transmis

3. Caractéristiques principales des opérations de préparations et de compte à rebours

3.1. Si l’on considère l’opération de lancement, on peut dire que cet essai a fourni la preuve qu’un progrès considérable a été accompli tant dans le domaine technique que dans celui de la préparation du matériel en Europe. Un grand nombre d’essais multi-étage intégrés ont été exécutés à la première ou à la deuxième tentative alors qu’au cours des précédents lancements plusieurs tentatives ont dû être faites en raison de défectuosités du matériel ou d’inexactitudes dans la documentation.

Le lancement F8 a montré surtout que les objectifs les moins spectaculaires de chacun des essais effectués jusqu’ici : mettre au point des procédures de lancement et des techniques de lancement, ont donné des résultats presque satisfaisants dans ce domaine délicat où plusieurs nationalités et plusieurs langues sont en cause.

La répartition révisée des travaux pour les quatre derniers jours du compte à rebours a fait apparaître des avantages considérables sur les dispositions antérieures, car la courte durée du programme du jour du lancement lui-même offre une très grande souplesse dans le choix du créneau. Grâce à l'introduction d'une courte période de travaux de remise en état tous les trois jours, il serait possible de rester au stade moins 6 heures pendant plusieurs jours et d'attendre que les autres conditions opérationnelles soient satisfaites.

. 3.2. Discipline des opérations

Après l'essai F7, le Secrétariat s'était efforcé de mieux faire comprendre la nécessité d'une discipline technique plus stricte et d'une direction plus ferme des opérations au cours d'un lancement. Des réunions et des discussions ont eu lieu avec les Etats membres, en particulier sur la question des comptes rendus d'inspection et de défectuosité. Un progrès manifeste a été noté au cours de l'essai F8 mais il est évident que l'on n'a pas encore donné à ces disciplines l'importance que le Secrétariat souhaiterait qu'on y accorde. La fourniture et le contrôle des pièces de rechange sont encore loin de donner satisfaction pour les étages supérieurs.

3.3 Charges dues au vent

L’essai a montré que le procédé de vérification des charges dues au vent qui a été mis au point est maintenant satisfaisant il a fonctionné sans difficulté au cours des trois tentatives de lancement. Il est également évident qu’avec ce procédé et avec les critères de charge révisées qui sont utilisés, le lanceur ELDO-A ne souffre plus pour le lancement de restrictions inutilement sévères imposées par les vents à haute altitude..

3.4 Sauvegarde de la base

D'autres difficultés, liées à la sauvegarde de la base, se sont fait jour pendant le lancement F8.

3.4.1. Les responsables du 2ème étage ont craint que la marge de sécurité relative à la puissance des signaux des récepteurs WREBUS ne soit pas suffisante pendant les dernières secondes du vol du 2ème étage, en raison de l'atténuation due au jet, pour exclure tout risque d'arrêt automatique par suite de perte de signaux. Lors des précédents tirs, F6/2 et F7, on avait prolongé de 5 s la temporisation du fonctionnement du système de sécurité pendant toute la durée du vol du 2ème étage, avec l'accord du WRE, mais les responsables de la sauvegarde au WRE ont considéré que cette mesure n'était plus justifiée

4. Incidents de vol

4.1. Défaillance du troisième étage

4.1.1. Résultats de la télémesure

L'analyse des enregistrements de Cove et de Mirikata montre que les ordres suivants ont été correctement donnés par le 3ème étage:

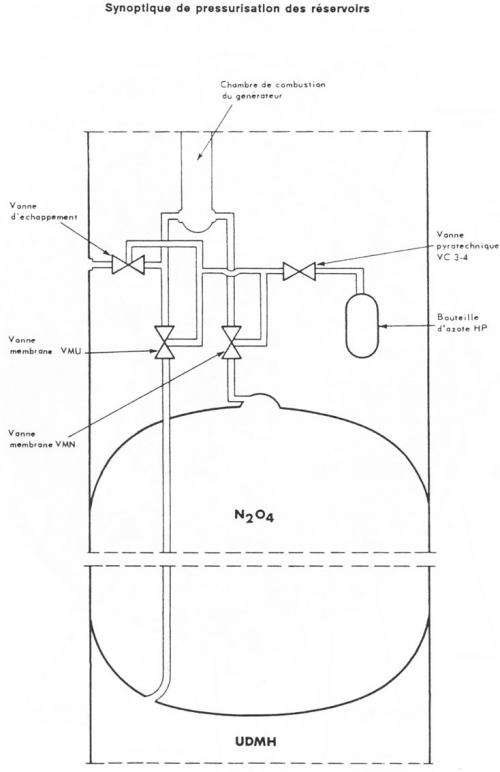

a) pressurisation des réservoirs par l'ouverture des vannes VPY 1 à 195 s et VPY 2 à 235 s;

b) signal AC3 - remise en route du séquenceur du 3ème étage à 258,5 s;

c) ordre 805 du séquenceur - allumage des fusées de séparation à 258,978 s;

d) ordre B04 du séquenceur - allumage du générateur de gaz froid à 259,276 s;

e) ordre B16 du séquenceur - débranchement des connexions électriques de l'interface à 259,878 s;

f) ordre B06 du séquenceur - allumage des boulons explosifs pour la séparation 2ème/3ème étage à 259,978 s;

g) ordre B07 du séquenceur - allumage des moteurs verniers à 260,076 s.

Les signaux de télémesure ont été perdus à 260,3 s.

Tous les ordres ont été correctement exécutés, à l'exception de l'événement f). Quoiqu'il existe des indices du déclenchement de la séparation, la durée de la période de contrôle entre B06 et la perte des signaux de télémesure a été trop brève pour que l’on puisse savoir si la séparation a été réussie ou non. L'allumage des moteurs verniers a été enregistré juste avant la perte des signaux de télémesure, de sorte que l'on ne peut rien dire de leur fonctionnement.

Les anomalies suivantes ont été enregistrées peu après B05:

a) faible augmentation de la pression du gaz, de l'ordre de 0,5 ATM., dans le réservoir de comburant à B05 + 27 ms

b) Une onde de pression de + 2 atm. est apparue dans la canalisation de comburant, à proximité de l'un des moteurs verniers, à 805 + 31 ms. •

c) Une augmentation brusque de pression des gaz a eu lieu dans les deux réservoirs, avec une vitesse de variation de l'ordre de 35 atm/s. dans le réservoir de comburant. et de l'ordre de 20 atm/s dans le réservoir de carburant, à partir de 805 + 42 ms. Les capteurs de pression des deux réservoirs sont arrivés à saturation à 22 atm. et sont restés à ce niveau jusqu'à la perte des signaux de télémesure à 260,3 sec. instant auquel il est très probable que le 3ème étage a explosé.

d) La vanne électromagnétique soumise à la pression de gaz du réservoir de carburant de l'un des moteurs verniers au moins (les deux dans le cas de F7) s'est ouverte sans avoir reçu de signal électrique, à 805 + 1 s. approximativement.

Quoique les modifications apportées aux instruments de mesure après le lancement F7 permettent maintenant de situer avec une très haute précision les événements enregistrés, les seuls enregistrements de la télémesure ne permettent pas de déterminer sans équivoque :a cause de la défaillance. Il sera nécessaire de procéder à un certain nombre d'essais au sol afin de reproduire certaines des anomalies qui sont apparues peu après B05.

4.1.2. Evaluation des causes possibles de l'échec

La similitude des résultats de la télémesure des deux essais F7 et F8 semble indiquer que les causes de la défaillance ont été identiques dans les deux cas et qu’elles sont liées à l'ordre B05. En outre, la première anomalie du lancement F8 coïncide à 40 ms près avec celle de F7. Cette répétition de l'instant de la défaillance exclut pratiquement tout défaut de fonctionnement mécanique et conduit à centrer l'étude de la défaillance sur le mauvais fonctionnement d'un circuit électrique. Après F7 la situation n'était pas la même, en ce sens que l'on attribuait une probabilité égale à trois possibilités : deux mécaniques et une électrique. Les systèmes les plus suspects furent donc modifiés en supposant que la cause de la défaillance se trouverait ainsi diminuée.

Il convient, à cet égard, de rappeler deux incidents liés étroitement à l'échec de F7/F8.

Au cours des essais au sol effectués chez FIAT à Turin, sur la coiffe, plusieurs mois avant le lancement de F8, l'explosion accidentelle de l’un des boulons explosifs a eu lieu lors de la vérification de la résistance d’isolement entre les deux filaments de l'allumeur. Le même incident s'est produit à Woomera avec l'un des boulons du 3ème étage, au plan de séparation Lors de la vérification le Jour L-5 sur le lanceur (voir ' également le para. 3.6). Ces deux incidents au sol mettent clairement en évidence la sensibilité de ces allumeurs aux différences de potentiel de courte durée a pu apparaitre entre les deux filaments des allumeurs des boulons d’auto destruction

Compte tenu de ce qui précède, une enquête a été entreprise sur le fonctionnement du système de sécurité du 3éme étage et celle-ci a montré que dans certaines circonstances, une différence de potentiel de courte durée a pu apparaitre entre les deux filaments des allumeurs des boulons d’auto destruction

Pour des raisons de redondance, le 3 éme étage utilise deux systèmes de sécurité qui alimentent chacun l'un des filaments d’un allumeur. Comme les deux systèmes sont flottants, il est possible qu’après la mise à feu des allumeurs de fusée de séparation commandée par B05 une différence de potentiel existe entre les deux systèmes et par conséquent entre les deux filaments d’allumeur, si des court-circuits se sont formés dans les allumeurs de fusée de séparation

On peut conclure de ce qui précède qu'il est très probable que la cause de la défaillance de F7 et F8 est le fonctionnement accidentel des boulons d'auto-destruction du réservoir du 3ème étage dont l'allumage a été provoqué par l'apposition d'une différence de potentiel entre les deux filaments.

En conséquence, il est possible d'en déduire les explications ci-dessous pour les premières anomalies :

Les perturbations de pression a) et b) sont dues aux gaz produits par les dispositifs d'auto-destruction. Le faible écart de temps entre a) et b) correspond à la vitesse de propagation de l'onde de pression jusqu'au point de mesure de b), plus éloigné.

La brusque augmentation de pression c) est due à la réaction chimique du comburant avec le carburant après perforation de la membrane par le boulon d'auto-destruction.

.Les essais au sol ont montré que les vannes d) s'ouvrent lorsque la pression dépasse 32 atm. Il est possible que des pressions égales et supérieures à cette grandeur soient apparues à l’intérieur du réservoir lorsque la réaction chimique s'est produite.

Enfin, lorsque la pression interne du réservoir a dépassé sa pression de rupture, le 3éme étage a explosé et les signaux de la télémesure ont été perdus.

4.1.3. Organisation des enquêtes en Allemagne

Quatre comités ont été créés en vue d'identifier avec précision les causes de l’échec de F8 et de prendre des mesures nécessaires pour le tir F9, à savoir :

a) Le Comité Mandel

Ce comité présidé par M. Mandel de l’ASAT est composé de représentants de l’ASAT, de la DFVLR, de la GfW et du secrétariat du CECLES

Il a pour tâche :

- d'évaluer les résultats du tir F8

- d’étudier en détail et de proposer les essais au sol nécessaires et leur ordre de priorité

- de faire exécuter et de contrôler l'exécution des essais au sol

- de faire apporter les modifications nécessaires

D’établir un calendrier compatible avec le date du 6 avril 1970 prévue pour F9.

Ce comité, qui s'est réuni à cinq reprises en juillet et août, prévoit de tenir de nouvelles réunions à intervalles réguliers. Les principaux résultats des travaux de ce Groupe sont exposés aux paras. 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.4.

b) Le Comité Luksch

Placé sous la présidence de h. Luksch (GfW), ce comité est composé de divers conseillers spécialisés auxquels il est fait appel, selon les besoins, auprès d'organismes compétents situés en Allemagne ou dans d'autres pays

Le comité a pour mission de superviser les activités de tous les autres comités de les éclairer, de ses conseils et de leur fournir son appui dans la conduite des enquêtes.

- pour le satellite d'essais, jusqu'à + 14 mn 30 s.

La trajectoire de F8 a pu être obtenue en totalité grâce aux signaux reçus par les trois stations au sol, du fait que les interruptions locales n'ont pas été simultanées, si l'on excepte le problème du 2ème étage mentionné ci-dessus.

L'ordre d'interruption de l'émetteur de télémesure du satellite d'essais a été envoyé par la station au sol de Gove, conformément au plan de vol.

5.2 Systèmes de la base

Aucune difficulté la matériel de trajectographie de la base, ni par le système de sécurité en vol.

5.3 Réseau de trajectographie globale

Le réseau de trajectographie globale était entièrement opérationnel pour l'essai en vol. Il ressort de l'exploitation du réseau de trajectographie qu'il conviendra de consacrer une plus grande attention au problème des communications; en effet, les liaisons de Woomera, de Gove et de COBY ont été interrompues pendant de très longues périodes et l'on peut craindre que ces interruptions n'interviennent au cours des phases critiques de lancement.

6. Résumé

6.1 L'essai F8 avait principalement pour objet de qualifier en vol :

a) le lanceur transportant la charge utile la plus élevée compatible avec les restrictions sur le point de chute imposées par un centre de gravité déplacé vers l'avant ;

b) le 1er étage dans sa configuration définitive et l’équipement de télémesure MK2

c) le 2éme étage doté d'un nouveau séquenceur et d’un nouveau bloc pilotage conforme aux caractéristiques améliorées de CORALIE 1

d) le 3ème étage à guidage radio, doté d'un réservoir en titane et d'une structure du type définitif ;

e) le satellite d'essai doté d'une structure légère et d'un système de séparation identiques à ceux de F7, à l'exception d'un ensemble de cellules solaires réduit et d'un ballast supplémentaire.

6.2 L'objectif a) a été partiellement atteint jusqu'à l'interruption prématurée du vol due à la défaillance du 3ème étage. Les objectifs b) et e) ont été pleinement atteints.

Les objectifs b) et c) ont été pleinement atteints.

L'objectif d) n'a été qu'en partie atteint. Le 3ème étage n'a pu être qualifié en vol durant sa phase de propulsion en raison d'une défaillance intervenue approximativement au moment de la séparation 2ème/3ème étage. En conséquence, certains autres équipements tels que la station de guidage éloignée, le système de séparation 3ème étage/satellite d'essais et le satellite d'essais qui devait être mis en orbite, n'ont pas eu l'occasion de fonctionner.

L'objectif e) n'a donc été, lui aussi, atteint qu'en partie.

6.3 Les autorités allemandes déploient actuellement de grands efforts en vue d'éliminer les causes de l'échec du 3ème étage intervenu au cours des lancements F7 et F8. L'importante organisation mise sur pied en vue de procéder à des enquêtes et d'apporter immédiatement les modifications nécessaires, tout en effectuant simultanément des essais au sol, permet de penser qu'il sera possible d'effectuer un lancement réussi de F9 à la date du 6 avril 1970.

1972-1975, la liquidation du CECLES-ELDO par George Van Reeth

Témoignage de George Van Reeth (1924-2010)

dernier secrétaire général du CECLES-ELDO (1973-1975)

interviewé par Cécile Mariotte le 28 février 2002 à Kourou

Aubinière, me disait "Bon, faut aller en Guyane maintenant, faut annoncer aux troupes que c'est vraiment fini et qu'ils n'ont plus de job et n'ont qu'à rentrer en Europe ; On fera pour eux, ce qu'on peut, on se battra pour les indemnités" ...Il ne faut pas oublier, qu'à ce moment-là dans les organisations internationales, le jour où vous perdiez votre job , vous n'aviez pas de chômage, vous n'aviez pas de sécurité sociale, vous n'aviez rien. vous étiez bien payé, quand vous étiez là mais du moment que vous n'étiez plus, c'était fini. Donc, j'ai fait mon premier voyage en Guyane très confortable d'ailleurs en première classe. Mais arrivé ici, j'étais avec Franco Emiliani, qui était un ingénieur de l'ELDO, chargé de la base logistique, qui plus tard est devenu un des responsables de l'ESA les plus réputés.

Franco Emiliani en décembre 1976 à L'ESA

Il connaissait, mais moi je ne connaissais pas. On est arrivé ici, on a vu cette base complètement délaissée. A tel point que, la tour Europa, qui plus tard a servi à Ariane 1, nous sommes montés à pied, parce qu'il n'y avait plus d' électricité et les ascenseurs ne fonctionnaient plus. on est quand même allé jusqu'en haut pour avoir une vue .Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu le personnel, qui ont eu beaucoup de dignité, on a parlé avec les gens, on leur a dit" C'est fini, c'est fini , ce n'est pas une crise de l'ELDO, c'est fini cette fois-ci,vous rentrez tous, on fera pour vous ce qu'on peut" .Il n'y a pas eu de drame vraiment, ils n'ont pas très bien pris ça, enfin ils se sont conduits dignement. Ceux qui restaient, c'était pour les bâtiments, tous les équipements et deux Blue Streak ....Deux Blue Streak qui étaient dans un hangar ici. Mais le Blue Streak, pour être gardé avait besoin d'être sous pression. S'il n'était pas sous pression à l'intérieur, il tombait . Donc on ne pouvait pas continuer comme ça. Je les ai vendus pour 1000 livres chacun, donc les deux fusées vendues à un ferrailleur pour 1000 livres chacune.

Toute l'histoire pénible de la liquidation de l'ELDO, c'était un moment ! ... Aubinière m'a dit "mais moi , je n'ai plus aucune utilité ici, je quitte". Et moi, je devenu secrétaire général temporairement de l'ELDO. Ce qui est assez amusant, c'est qu' à un certain moment, j'étais seul. J'étais arrivé à un accord avec l'ESRO, qu' en dehors des gens qu'on avait pu casé dans l'industrie et faire partir avec des indemnités assez convenables, parce qu'il y avait un fait très heureux, la trésorerie de l'ELDO était très très bien, étant donné que la plupart des contrats avaient tellement de retard, qu'on a pas pu les payer, on n'avait pas mal d'argent.

On a obtenu du Conseil une bonne indemnité pour le personnel. Il restait une soixantaine de personnes . J'avais négocié avec Gibson qui était directeur de l'ESA, au milieu des arrangements qui sont pour la création de L'ESA, que ces soixante personnes seraient reprises par l'ESRO. Par contre comme les pays membres de sagesse ou de l'hypocrisie comme on veut, avaient décidé que l'ELDO devait continuer à vivre jusqu'au moment où l'ESA serait crée et donc que les deux organisations pourraient être fusionnées plutôt que liquider, parce que liquider est quand même un vilain mot, avaient donc dit L' ELDO va continuer et comment ? . l' ELDO continuait avec une seule personne, le secrétaire général, c'était moi ; il parait que j'ai eu droit au livre des records. Je crois que je suis le seul homme au monde à être responsable d'une organisation internationale à lui tout seul, il ne doit pas y en avoir beaucoup!!!!!

lettre du secrétaire général du CECLES-ELDO annonçant la liquidation de l'organisation et l'arrêt de du lancement de la fusée Europa 2 F-12

Interview par Cécile Mariotte à kourou le 28 Février 2002

George Van Reeth, Reimar Lüst et Wilhem Brado attendant François Mitterand au salon du Bourget le 3 juin 1985 devant le pavillon de l'ESA

Cécile Mariotte :…Si je vous demandais de faire un bilan de l’Europe spatiale ?

Votre bilan…

GVR :Un bilan ? Je crois que le bilan est certainement positif. Le bilan,ça veut dire quoi ? Si l’Europe n’avait rien fait dans le spatial, c’est inimaginable ! On ne peut même pas le penser maintenant ! Moi je crois que l’Europe, je ne suis pas seul d’ailleurs, Time Magazine a dit la même chose, que l’aventure européenne en général, spatiale, est un grand succès et comme je disais, ça n’est pas seulement moi qui l’ai dit, Time Magazine a dit que ça et Airbus sont les deux grandes choses de l’Europe, ils ont tort, parce que le CERN est quand même quelque chose aussi, mais enfin c’est plus scientifique que technique.

CM : Et pour vous qu’est ce que vous a apporté en fait le spatial ?

Oh pour moi ça n’est pas possible à dire, parce que pour moi c’est ma vie. C’est ce que j’ai vécu et je n’ai à aucun moment , surtout au début quand j’étais à l’ESTEC, je m’amusais tellement à faire ce que je faisais, que j’étais étonné qu’on me payait en plus pour le faire. C’est vrai d’ailleurs et de temps en temps je me disais et en plus ils me donnent de l’argent…

Mais bon, on ne peut même pas discuter : était-ce nécessaire de faire de l’espace en Europe oui ou non, parce que c’est inimaginable qu’on ne l’aurait pas fait. Est-ce que j’ai été content d’être dedans ? Oui, pour moi ça me fait plaisir, je crois que, sans être particulièrement fier ou quelque chose, que j’ai fait un bon boulot à un certain moment ou à un autre. Maintenant les résultats : il faut distinguer– il ne faut plus distinguer parce que c’est fait – l’Europe a fait la plus grande partie, la majeure partie certainement de ces efforts dans l’espace en communauté, on l’a fait ensemble. C’est vrai que le CNES a fait certaines choses seule, les allemands ont fait certaines choses seuls, les anglais aussi, mais pour la plus grande partie, c’est l’Europe qui l’a fait ensemble. Alors ma façon de voir ça c’est me demander : Prenons tout l’argent que chacun des pays a investi dans l’Europe et dans l’effort spatial. Est-ce qu’il y a en a un qui peut dire : si au lieu de les mettre sur le plan européen et de participer à l’effort commun, j’aurais mieux fait de le faire tout seul, j’aurais eu plus de résultats et plus de succès ? Eh bien non, il n’y en pas et ça va pour tous. On peut avoir un doute sur la France, parce que la France a quand même investi pas mal, avec des résultats au plan national définitivement, on peut se rappeler le mot de Davignon si on veut, mais enfin je ne crois même pas que la France aurait eu un « cost benefit » supérieur s’ils avaient dépensé tout ce qu’ils ont dépensé tous seuls. Il est certain que, il n’est pas certain, il est probable que Ariane n’aurait pas existé telle qu’elle est maintenant parce que à nouveau, au changement entre la mort de Pompidou et le Ministre des Finances devenant Président, le sort d’Ariane a été comme ça, a été très très très douteux et on m’a dit du CNES que l’argument qui finalement avait convaincu Giscard d’Estaing de continuer était de ne pas rompre un arrangement ou un accord européen qu’il avait fait dès le début de sa Présidence donc, même là, je crois que la France a finalement profité autant, si pas autant, quand même pour une grande partie, d’avoir collaboré avec les autres, ce genre de truc ne se fait pas seul, et comme je le dis, si on le faisait seul, je ne suis pas sûr que ça marcherait mieux.

CM: Est-ce que vous avez une vision sur l’avenir dans le domaine

spatial ?

GVR: Si, oh si non, je n’ai pas de vision, mes visions se limitent à des choses bien terre à terre ! Je crois que, nous, ceux qui ont fait l’espace jusqu’à maintenant devront passer par une période d’adaptation fondamentale. Vous savez, on était les mecs, on était les maîtres, on était les plus grands, nous on travaillait dans l’espace, l’espace… Ah bon ? c’est ce que les russes ont fait, c’est ce que les américains ont fait et vous faîtes ça et vous allez lancer des… quels types formidables que vous êtes là-dedans! Bon j’exagère, mais c’était un peu l’approche du public, de la presse et de tout le monde, qu’est ce que c’est formidable que vous faîtes ça… Le formidable est devenu quotidien. Les satellites de communications, tout le monde peut en faire maintenant, enfin pas tout le monde, mais on en fait, on n’a plus besoin des Agences pour faire ça. Je crois qu’on va passer par une période, ou on pourrait passer par une période ou on dit : mais au fond ces Agences on n’en a plus besoin du tout, l’industrie peut tout faire. Ca n’est pas la première fois, c’est déjà arrivé. Ce sera aussi une erreur, mais que le rôle des Agences ne sera plus le même dans les dix, vingt ans à venir, comme ça a été dans la période glorieuse quand tout le monde te saluait dans la rue en disant celui-là il travaille dans l’espace, c’est un peu exagéré, mais c’est tout de même ça, c’est un fait ça ne va pas durer …

Les Fusées Oubliées : Europa et Cora - le Livre référence (101/89) de Christophe Rothmund du 22 novembre 1989

Christophe Rothmund - Ingénieur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Belfort et de l'Ecole supérieure des techniques aérospatiales, il est ingénieur d'études au sein de la division Moteurs Spatiaux de Snecma, groupe Safran. Il a travaillé sur la production des systèmes propulsifs d'Ariane 4 et au développement de ceux d'Ariane 5 avant de se consacrer aux avant-projets et à la prospective. Il est également l'historien de cette division et est membre correspondant de l'International Academy of Astronautics.

Sommaire

- Le programme Europa

- l'étage Coralie

- l'engin Cora

- les vols Europa et Cora

- les acquis de Coralie

- Les autres Utilisations de Coralie

- La reconstitution d'un Engin Cora

1 Le programme Europa

les origines du projet

Le premier lanceur européen Europa 1 fut le fruit d'une initiative franco-anglaise. en effet , en 1960 débutèrent des discussions visant à réunir les compétences spatiales des deux pays afin de développer un lanceur de satellites.

La Grande Bretagne fournirait le premier étage, basé sur son gros missile mono étage Blue Streak, la France étant responsable du deuxième étage, dérivé de la fusée-sonde Véronique.

Manquaient encore le troisième étage et les coiffes.

Une conférence fut organisée à Strasbourg en février 1961 qui déboucha sur une autre conférence tenue à Londres en novembre de la même année.

Le résultat fut une convention signée le 29 mars 1962 par la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la RFA, le Royaume Uni et l'Australie.

Un organisme européen, l'ELDO ( European Launcher Development Organisation) fut créé afin de gérer ce programme et naquit le 5 mai 1964.

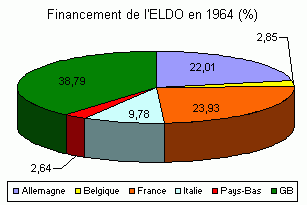

La ventilation des contributions était la suivante:

La RFA devait concevoir et fournir le troisième étage, l'Italie étant responsable des coiffes et des satellites d'essai, la Belgique de la station de guidage radio de l'engin.

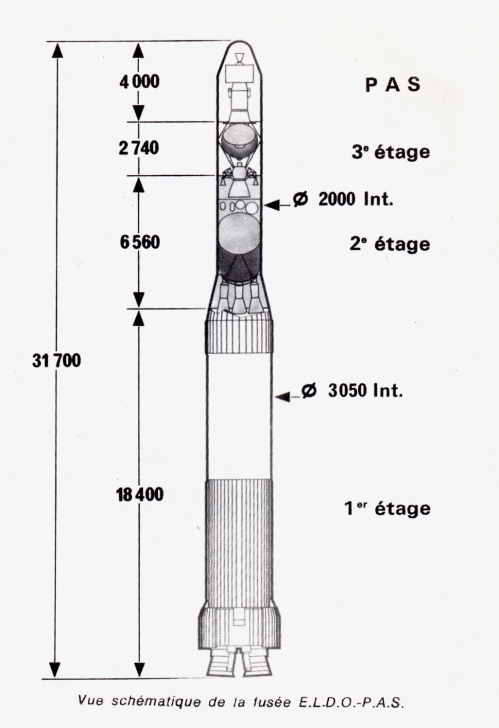

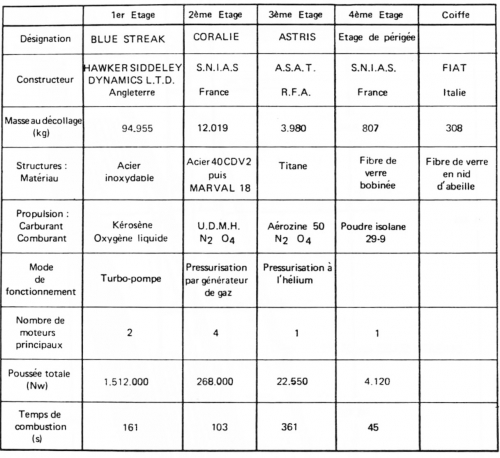

Description

Europa 1 était un lanceur tri-étage haut de près de 32 mètres, d'un diamètre maximal de 3,69 mètres et d'une masse au décollage de prés de 105 tonnes.

Il était capable de placer environ 1 tonne sur une orbite circulaire à 500kms d'altitude.

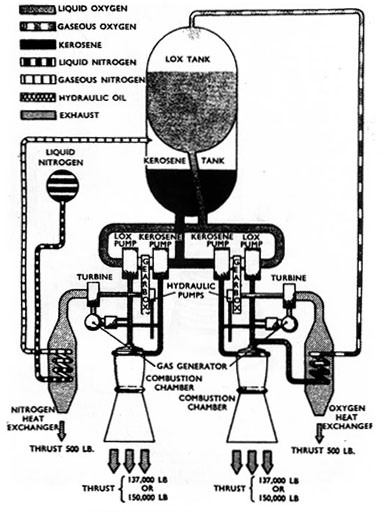

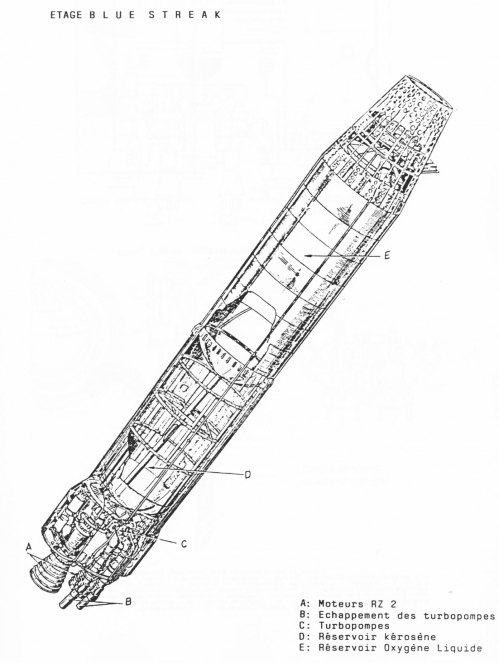

Le premier étage était constitué de l'ex-missile stratégique anglais Blue Streak conçu par la société de Havilland dans les années 50, il fut abandonné en tant qu'engin militaire en 1960 et reconverti dans le civil.

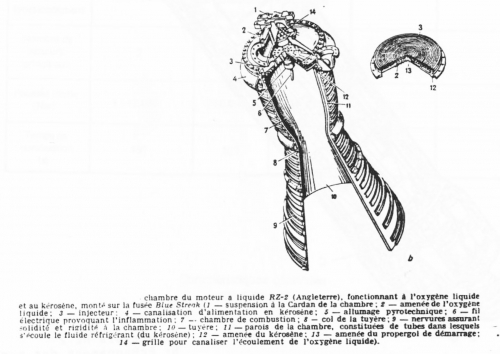

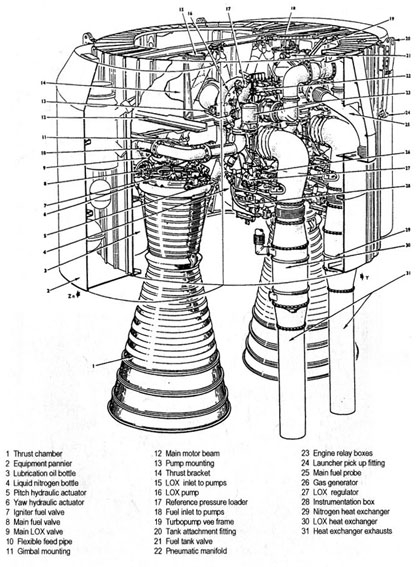

L'étage Blue Streak (photo BAe) essai du moteur RZ-2 (photo Rolls Royce)

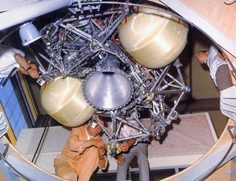

propulsé par 2 moteurs à turbopompe Rolls-Royce RZ-2 de 62 tonnes de poussée et dérivé de ceux du missile américain Atlas, cet étage emportait 87 tonnes d'ergol ( kérosène et oxygène liquide)

Le 2éme étage construit par la France était dérivé des fusées sondes VERONIQUE et VESTA.

Baptisé Coralie pour (Cora-Austra-lie), il était équipé de injecteurs de 268 KN de poussée totale, brulant du N2O4 et de l'UDMH et alimenté par pression de gaz. Le réservoir, pressurisé à 18,6 bar, était construit par Nord Aviation aux Mureaux. le propulseur y compris le générateur des gaz de pressurisation des réservoirs étant développé par le L.R.B.A , dont les activités relatives à la propulsion furent transférées à la SEP en 1971.

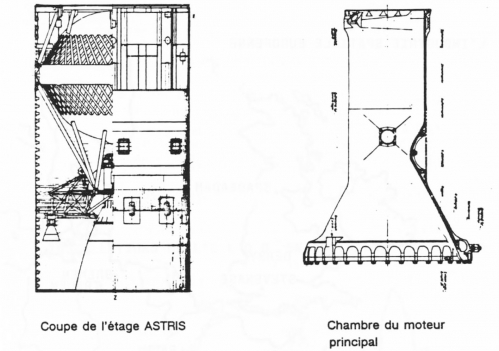

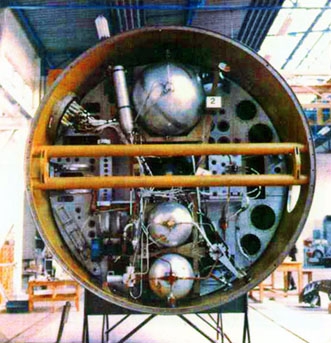

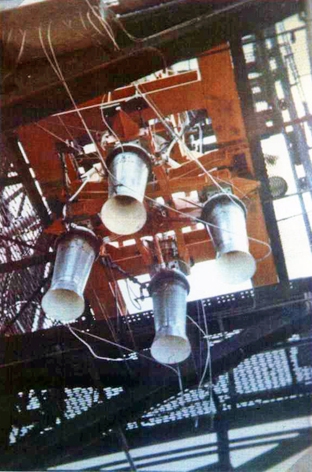

Le 3éme étage de responsabilité allemande, s'appelait Astris. Cet étage était d'une technologie très avancée pour l'époque marquée par un gros effort d'allégement des structures avec emploi généralisé du titane ainsi que un système propulsif de conception originale. Le réservoir sphérique unique était pressurisé à l'hélium et renfermait les 2 ergols (N2O4 et Aérozine 50) séparés par un fond commun. Il était équipé de 3 moteurs : un moteur principal de 22,5 kN de poussée développé par la SEPR (aujourd'hui SEP) à villaroche pour le compte de la société allemande ERNO flanqué de deux moteurs verniers de 300 N de poussée unitaire développé par Bölkow ( aujourd'hui MBB). Cet étage était réalisé par l'ASAT (Arbeit Gemeinschaft Satelliten Tragersystem) un consortium formé des deux sociétés ERNO et Bölkow.

ERNO était chargé de la structure , du réservoir d'ergols et du moteur de 300N, du système de vérification et des réservoirs d'hélium.

étage Astris photo ERNO photo ERNO

La coiffe et le satellite d'essais étaient sous la responsabilité de FIAT (aujourd'hui AERITALIA) en Italie.

coiffe et satellite (photo SEP) satellite d'essai FIAT

Le système de guidage était situé dans le 3éme étage. Il s'agissait radio en liaison avec la station de Gove en Australie qui assurait l'acquisition, la poursuite et la télécommande du 3éme étage. Après calcul en temps réel des corrections de trajectoire nécessaires, les ordres de pilotage correspondants étaient ensuite élaborés et envoyés au 3 éme étage.

Le programme de développement

Chaque pays (France, Royaume-Uni, RFA, Italie) était responsable d'un des ensembles principaux : étage ou coiffe

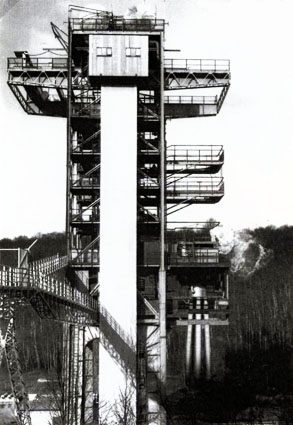

Chacun de ces éléments était testé séparément au sol: L'étage Blue Streak était mis à feu à Spadeadam en grande Bretagne. Le L.R.B.A à Vernon était responsable des essais de Coralie. Quant à Astris, il était essayé à Trauen chez ERNO en RFA ainsi qu'à la DFVLR à lampoldshausen en RFA .

Enfin , FIAT testait les coiffes et les satellites d'essais.

Conformément aux habitudes de l'époque, on avait prévu d'expérimenter les étages en vol les uns après les autres.

D'abord le premier étage seul, puis surmonté de maquettes inertes de la partie haute, Ensuite les deux premiers étages actifs surmontés d'un 3éme étage inerte. Enfin les 3 étages actifs.

Parallèlement , les étages supérieurs devaient )être testés en vol séparément, au moyen des fusées CORA et CORA 2.

Les répartitions financières et industrielles définitives ont été les suivantes :

Grande Bretagne : 27% 1er étage (de Havilland puis Hawker siddeley (aujourd'hui BAe)

moteurs :Rolls-Royce

France : 25% 2éme étage : Nord Aviation (SNIAS) propulsion L.R.B.A (SEP)

RFA : 27% 3éme étage :ASAT (ERNO + MBB) idem pour les moteurs

Italie : 12% coiffe satellites : FIAT (AERITALIA)

Belgique et Pays Bas : 9%

Le Lanceur Europa 2

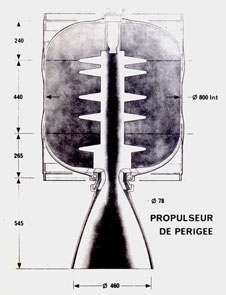

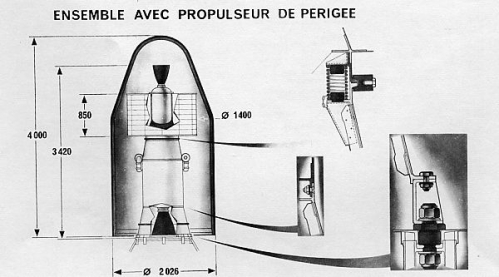

Europa 1 n'étant pas capable de placer directement un satellite sur orbite géostationnaire, des études furent menées en 1966 afin de la doter de cette capacité. L'adaptation à cette nouvelle mission fut rendue possible par le 4éme étage PAS (Perigee Apogee system)

Le lanceur pouvait ainsi satelliser 150 kg sur orbite géostationnaire

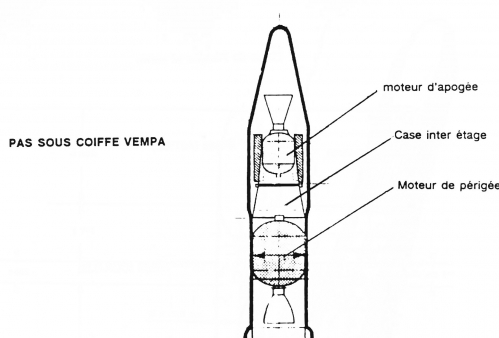

De plus, le système de guidage était totalement remanié. Il s'agissait d'un guidage inertiel. Le système se composait d'une plateforme inertielle et du matériel électronique associé , d'un calculateur numérique, d'une unité d'interface et d'une alimentation électrique.

Le lanceur était totalement autonome pour élaborer sa trajectoire . La case à équipements ( guidage inertiel ) était installée dans la partie supérieur du 3éme étage.

Le 4éme étage était doté d'une case à équipements supplémentaire qui assurait 3 fonctions:

- liaison mécanique entre la structure avant du propulseur et la charge utile.

- génération des ordres séquentiels de l'étage à partir d'une initialisation lors de la séparation 3/4

- transmission vers le sol des télémesures vol

vue d'un satellite sous la coiffe Europa 2

Le PAS se composait cf. figures :- du moteur du périgée avec la case à équipements, le tout formant le 4éme étage , de responsabilité AEROSPATIALE

- du satellite

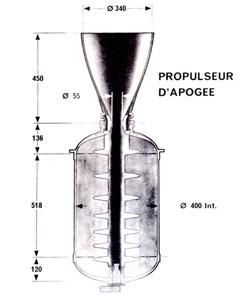

- du moteur d'apogée intégré au satellite et de responsabilité BPD (Italie)

Le moteur de périgée emportait 590 kg de poudre Isolane 19-9 et développait une poussée de 43500N de 45 s.

le moteur d'apogée emportait 130 kg du même propergol solide et développait une poussée de 21000N durant 20 s.

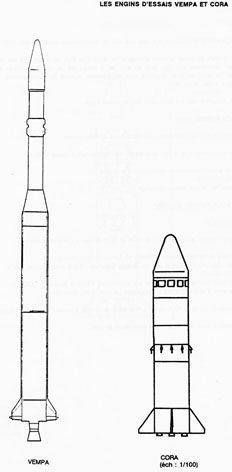

Il était prévu de mettre au point le PAS au moyen d'un engin baptisé VEMPA (Véhicule d'essai des moteurs de périgée et d'apogée)

Il s'agissait en fait d'un lanceur DIAMANT-B dont le 3éme étage était remplacé par le PAS (cf. figure)

Le VEMPA ne fut jamais concrétisé, vraisemblablement pour des raisons budgétaires et il fut décidé de mettre au point le PAS directement sur le lanceur Europa 2 lors de ses premiers tirs.

Il est à noter que le moteur d'apogée à poudre devait être remplacé par un moteur à liquides sur les satellites Symphonie, premières charges utiles commerciales du lanceur Europa, ce moteur étant directement dérivé du moteur vernier d'ASTRIS. Les vols Europa 2 symphonie n'eurent jamais lieu, le programme étant abandonné en 1973 après un vol unique qui fut un échec.

caractéristiques générales d'Europa 2

synoptique simplifié du Blue streak

détails de la baie de propulsion du Blue streak

l'existence mouvementée du CECLES -ELDO

La convention du 29 mars 1962 fut ratifiée le 29 février 1964. L'ELDO put ainsi démarrer se activités le 5 mai suivant

Son but était d'aboutir à la mise au point en 1967 du lanceur Europa 1, le coût de ce projet étant évalué à 196M dollar.

Une première crise se développa à la fin de 1964 lorsqu'il apparut que le budget réel dépasserait les 300 M dollar.

Cette crise fut résolue en avril 1965, après une réunion intergouvernementale.

Une seconde crise , bien plus importante , se déclencha le 17 février 1966. Le Royaume-Uni remit en cause l'existence de l'ELDO. Il s'en suivit une réforme des objectifs et des structures:

- réduction de la contribution britannique de 38% à 27%

- démarrage du programme Europa 2 le budget passant à 626 M dollar

- réorganisation du CECLES-ELDO

Une troisième crise fut déclenchée le 16 avril 1968 lorsque le gouvernement britannique annonça son intention de se retirer du programme Europa en 1971, tout en fournissant le Blue Streak jusqu'en 1976.

Une conférence des pays membres se tint à 3 reprises et aboutit à un allégement des programmes ( annulation des tirs d'Europa 1)

s'ensuivirent crises et conférence, échecs et tiraillements pour finalement aboutir à la dissolution du CECLES-ELDO et son incorporation à l'agence spatiale européenne à partir du 1er avril 1974, ainsi qu'à l'arrêt définitif de ses programmes Europa 2 et Europa 3

745 millions de dollar (de l'époque) avaient été dépensés sans qu'un seul satellite ait été jamais mis sur orbite...

De même, 47 M dollar avaient été dépensés pour Europa 3, successeur d'Europa2

ces annulations entrainèrent de très nombreuses pertes d'emploi:

320 personnes à Paris

250 personnes à Kourou

600 personnes en Grande Bretagne

500 en RFA

350 en France

et provoquèrent 1 à 2 ans de retard pour les lancements des satellites Symphonie ainsi qu'une dépense supplémentaire de 16 millions de dollar pour le lancement par des fusées américaines.

2 l'étage Coralie

Généralités

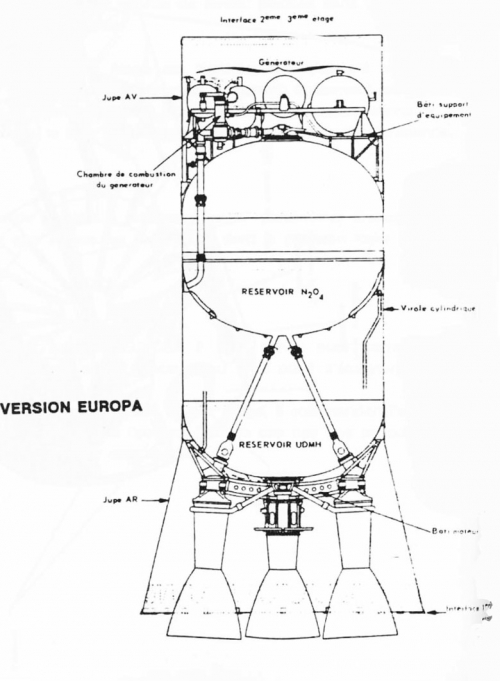

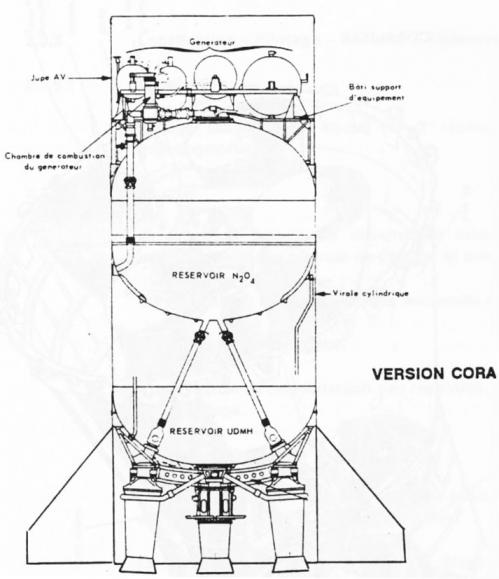

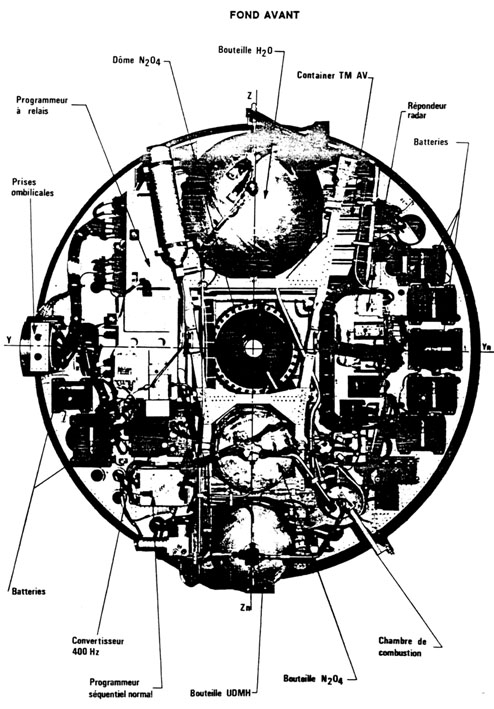

Cet étage se composait:

- d'un réservoir d'ergols à fond commun

- d'un fond avant équipé d'un générateur de gaz

- d'un fond arrière de 4 moteurs et d'u propulseur de séparation à poudre

Il comprenait en outre:

- un système de télémesure

- un système de localisation radar

- un système de destruction de sauvegarde

Structures

le réservoirs en acier Maraging, contenaient 3412 kg d'UDMH et 6438 kg de N2O4.

Le bâti-moteur en tubes d'acier soudés transmettait la poussée à l'étage. Il supportait les 4 moteurs, le propulseur auxiliaire de séparation , les 4 vérins de pilotage, les vannes et leurs bouteilles d'azote associées ainsi qu'un des conteneurs de télémesure.

fond arrière de Coralie (photo SEP)

La jupe avant, réalisée en nid d'abeilles, renfermait le bâti-support d'équipements. constitué d'une charpente métallique faite d'un ensemble de longerons en alliage léger et surmonté d'une structure pleine, celui-ci supportait le générateur de gaz avec ses réservoirs de N2O4, UDMH, H2O et sa bouteille d'azote, le groupe de commande du générateur ainsi que la quasi-totalité des équipements de l'étage.

fond avant de Coralie (photo SEP)

propulsion

Généralités

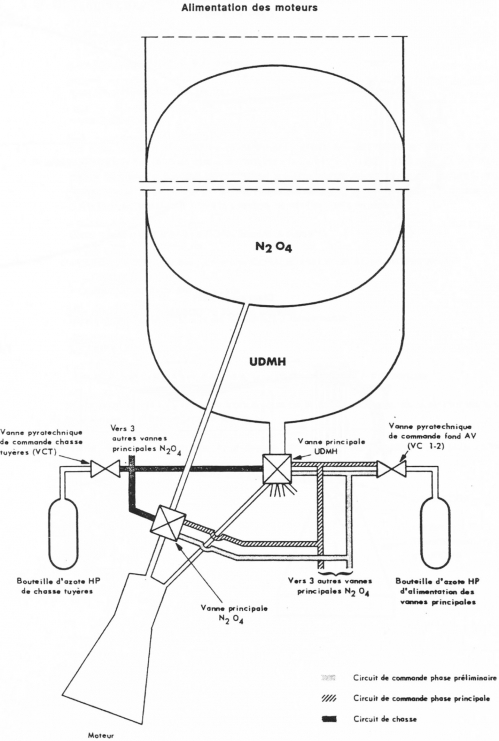

Coralie était propulsée par 4 moteurs de 67 kN de poussée unitaire dans le vide . Leur alimentation était assurée à travers des vannes de commande par mise en pression des réservoirs d'ergols.

La mise en œuvre du système de propulsion était assuré par le fonctionnement successif de vannes pyrotechniques commandées par un programmateur séquentiel.

Système de pressurisation des réservoirs d'ergols

Les gaz de pressurisation étaient essentiellement de la vapeur produite dans un générateur par mélange d'eau et de gaz chauds résultant de la combustion d'une petite quantité d'ergols.

Une partie de ces gaz était utilisée pour l'alimentation des vérins de pilotage.

l'alimentation du générateur était faite à partir de réservoirs auxiliaires mis sous pression d'azote.

Les réservoirs principaux étaient pressurisés à 18,6 bar et la générateur fonctionnait durant 106 secondes.

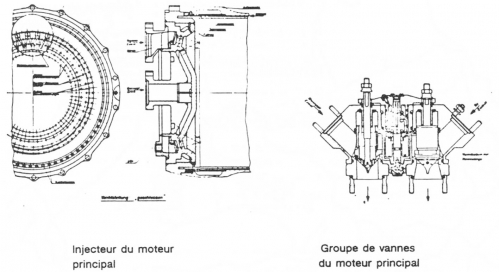

Les moteurs

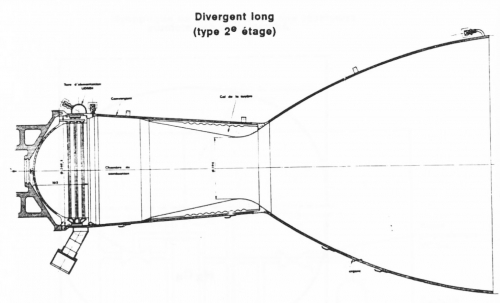

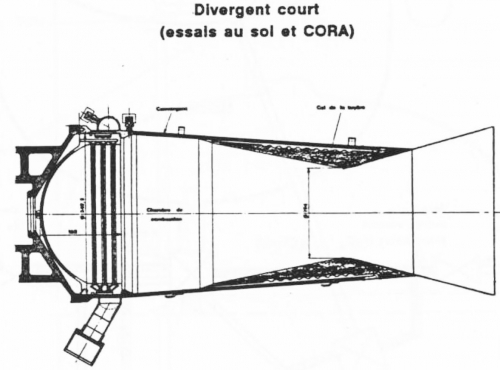

Les 4 moteurs , fixés sur un bâti de reprise de poussée étaient articulés suivant des axes radiaux.

Ils comportaient un injecteur annulaire et un divergent galbé, les parois étant refroidies par un film d'UDHM; 22,5% de l'UDHM consommée était utilisée pour ce refroidissement qui maintenait la paroi de la chambre à moins de 800°C.

injecteur annulaire du moteur de Coralie (photo SEP)

éjecteur divergent du moteur de Coralie (photo SEP)

Dans le cas des étages destinés à CORA, le divergent était droit et court car il ne devait pas fonctionner dans le vide.

Séparation

La séparation 1/2 était utilisée par mise à feu des boulons explosifs d'assemblage , sur commande du séquenceur 2éme étage, elle était initialisée par le 1er étage. La vitesse de séparation était fournie par un booster à poudre.

Ce moteur auxiliaire développait une poussée de 39 kN durant 2 s à une pression de chambre de 70 bar.

Localisation-Pilotage-Sécurité-Télémesure

Localisation

l'étage Coralie était équipé de 2 répondeurs radars destinés à améliorer la trajectographie.

Pilotage

Les moteurs avaient un débattement maximum de # 8°. Leur orientation était commandée par la centrale de pilotage et assurée au moyen de vérins hydrauliques.

Un séquenceur délivrait les ordres successifs de mise en route :

-

du système de séparation.

- du système de pressurisation des réservoirs et d'alimentation pneumatique des vérins de pilotage.

- de l'alimentation des moteurs.

L'arrêt moteurs était assuré lorsque les cannes de niveau placées dans les réservoirs d'ergols autorisaient la phase d'extinction.

Le bloc de pilotage recevait du 3éme étage les signaux correspondant aux écarts d'altitude de l'engin ainsi qu'un signal de référence. Il recevait également les vitesses angulaires issues d'un bloc gyrométrique et à partir de toutes ces informations du 3éme étage et du bloc gyrométrique, le bloc de pilotage élaborait les ordres de commande.

Télémesure

Coralie était instrumentée de manière à retransmettre 67 paramètres analogiques et 23 tops de contrôle ainsi que 7 mesures en continu dont la pression foyer d'un des moteurs.

Sécurité

Le système de sécurité des lanceurs Europa 2 était conçu pour permettre de télécommander du sol la destruction du lanceur au cas où il s'éloignerait de la trajectoire prévue. Si cela devait se produire lors d'un vol propulsé du premier étage, il commandait l'arrêt des moteurs (le lanceur s'abimant alors dans l'océan). Dans le cas des vols propulsés des étages supérieurs, on commandait leur destruction.

Le dispositif de destruction de Coralie était conçu pour déchirer les réservoirs d'ergols au niveau de leur fond commun. leur mélange provoquait une explosion détruisant l'étage.

Il se composait :

- de deux cordeaux découpeurs

- d'un système de sécurité et d'initiation de la chaîne pyrotechnique.

Les cordeaux découpeurs, longs de 460 mm, étaient logés dans des gouttières au niveau de la séparation des 2 réservoirs. Deux cordeaux détonnant souples, en amont et en aval desquels des relais pyrotechniques avaient été placés afin d'assurer la continuité de la détonation, reliaient les cordeaux découpeurs au système sécurité/initiation.

Les étapes essentielles du développement

L'étage Coralie était développé par le GIE Nord-Vernon qui regroupait le L.R.B.A. pour la propulsion et Nord-Aviation pour les structures et l'intégration.

Quelques dates et chiffres essentiels:

1er essai de chambre seule octobre 1963 au PF1 puis essais de groupements de 4 chambres au PF2.

essais statiques des 4 moteurs de Coralie sur le PF2 à Vernon

1er essai de l'étage : 29 octobre 1965 au PF4( durée :96 s)

essai de l'étage Coralie sur le banc PF4 à Vernon (photo SEP)

7 essais de mise au point suivis de 4 essais de qualification en 1966.

transport et mise au banc de Coralie (photos SEP)

2 tirs d'étages complets en automne 1966 avec télémesure vol.

Ceci représente plus de 300 essais à feu et une consommation de plus de 300 t d'UDMH et de plus de 600 t de N2O4 ainsi que la réalisation de plus de 20 engins.

Caractéristiques essentielles de l'étage Coralie

Pression de combustion : 13 bar

Taux de détente (vide) : 140/1

Poussée totale (vide) :26800 daN

Impulsion spécifique (vide) : 281 s

Durée de propulsion : 105 s

Masses d'ergols embarquées (kg) :

Réservoirs principaux : UDMH 3412

N2O4 6438

Réservoirs pour générateur : UDMH 13

N2O4 36

H2O 100

azote 10 kg (à 212 bar)

Rapports des sections : Coralie 114,8

Cora 3,4

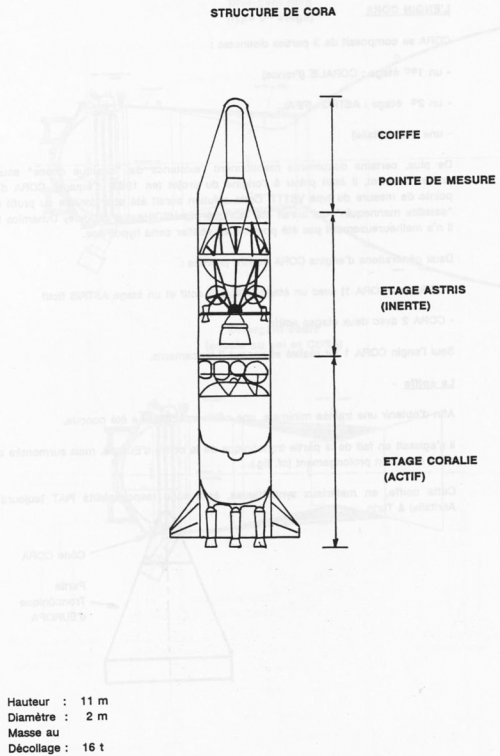

3 L'engin CORA

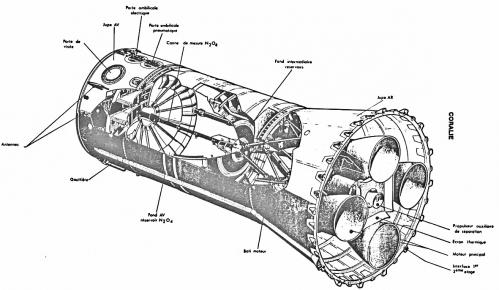

CORA se composait de 3 parties distinctes:

-

un 1er étage : Coralie (France)

- un 2éme étage: Astris (RFA)

- une coiffe (Italie)

De plus, certains documents mentionnent l'existence de "quelque chose" sous la coiffe. En effet, il était prévu à l'origine du projet (en 1963) d'équiper CORA d'une pointe de mesure du type VE111. Cette solution aurait été abandonnée au profit d'un "satellite mannequin" qui aurait été fabriqué par HSD ( Hawker siddeley Dynamics Ltd.). Il n'a malheureusement pas été possible de vérifier cette hypothèse.

Deux générations d'engins CORA étaient prévues:

- CORA (ouCORA1° avec un étage Coralie actif et un étage Astris fictif

- CORA 2 avec deux étages actifs.

Seul l'engin CORA 1 fut réalisé et connut 3 lancements

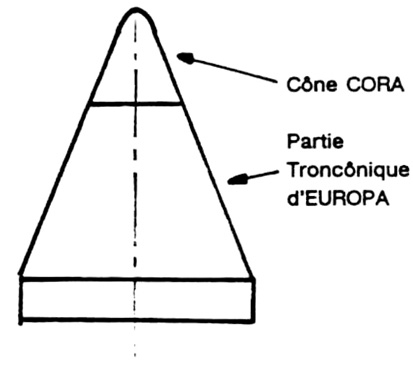

La coiffe

Afin d'obtenir une trainée minimale, un coiffe spécifique a été conçue.

Il s'agissait en fait de la partie tronconique de la coiffe d'Europa, mais surmontée d'un cône dans son prolongement.( cf. fig.)

Cette coiffe, en matériaux synthétiques, était sous responsabilité FIAT (aujourd'hui Aéritalia) à Turin.

Astris

L'étage allemand d'Europa n' a subi que peu de modifications pour les vols Cora.

Il semblerait, au vu de la seule photographie disponible d'un tel étage, que les moteurs étaient remplacés par des lests et que les 2 réservoirs de gaz comprimés étaient fictifs. De plus seule la structure était représentée, aucune ligne hydraulique, aucun câblage n'étaient installés.

Enfin durant le vol, les réservoirs étaient lestés à l'eau.

Coralie (version Cora)

Les modifications touchaient essentiellement au fond arrière:

- divergents courts et droits adaptés au fonctionnement à basse altitude

- virole arrière cylindrique supportant 4 empennages.

Le reste de l'étage était inchangé.

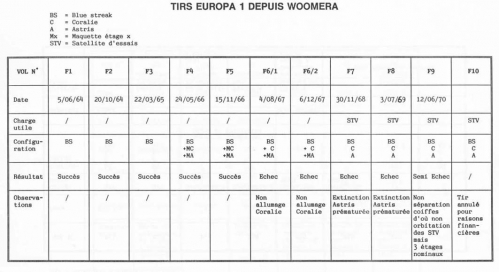

4 Les Vols Europa et Cora.

4.1 Introduction

Les vols Europa eurent lieu entre 1964 et 1971 depuis 4 centres spatiaux:

- Woomera en Australie ( Weapons Research Establishment WRE) pour Europa 1

- Kourou en Guyane Française (Centre spatial guyanais CSG) pour Europa 2

- Hammaguir (Sahara) ( Centre Inter Armés d'Essais d'Engins Spéciaux CIEES)

- Biscarosse (France) (Centre d'Essais des Landes CEL) pour Cora

S'envolèrent au total 10 Europa 1 , une seule et unique Europa 2 ainsi que 3 Cora.

Les engins Cora 2 et Vempa ne décolèrent jamais.....

4.2 Les Vols Europa 1 et 2

Ainsi que nous l'avons vu précédemment , les 3 premiers vols d'Europa 1 furent en fait des vols de l'engin Blue Streak seul. Le décollage de la première Blue Streak eut lieu le 5 juin depuis Woomera : ce fut le vol F1.

Ce premier vol fut un succès total ainsi que les deux lancements (F2 et F3) qui suivirent le 20 octobre 1964 el le 22 mars 1965.

Suivirent alors les vols d'engins Europa 1 complets extérieurement mais dont les étages supérieurs étaient inertes ou pour reprendre la terminologie de l'époque: des étages "mannequins" . Ce furent les vols F4 et F5 . Le vol F4 du 24 mai 1966 fut un plein succès ainsi que le vol F5 du 15 novembre 1966 où fut réalisée pour la première fois la séparation entre le premier et le second étage.

vol F4

vol F4  vol F5

vol F5

L'étape suivante fut d'essayer Coralie qui était alors active, Astris étant toujours inerte.

Le vol F6/1 du 4 Août 1967 (à 13h24 en Australie) fut un échec (le premier mais pas le dernier ...)

En effet bien que la séparation entre le premier et le deuxième étage se soit déroulée correctement, les moteurs de Coralie ne s'allumèrent pas....

Comme nous l'avons vu aux chapitres précédents, Coralie était commandée au moyen d'un séquenceur, initialisé par un signal électrique issu du Blue Streak. Mais des problèmes d'alimentation électrique perturbèrent le fonctionnement de ce séquenceur, empêchant ainsi un allumage ponctuel.

Europa 1 F6/1 prête au lancement (photo DTSO) décollage de F-6/2

Le vol suivant F6/2 eut lieu le 6 décembre 1967, la campagne de lancement ayant débuté le 11 Août.

Le premier essai de décollage le 4 décembre se solda par un report en raison d'une incompatibilité entre les équipements au sol et un ordinateur. La seconde tentative, le lendemain, fut stoppée en raison du non fonctionnement des crochets de retenue du lanceur.....

Enfin le 6 décembre Europa 1 F6/2, décolla du désert australien...pour s'y écraser peu après la séparation entre le premier et second étage.

Une fois encore, Coralie ne put s'allumer en raison de la panne du séquenceur de vol.

Cet échec clôt la phase 2 du programme de développement d'Europa 1.

La phase 3 comprenait les vols F7 à F10.

Le vol F7, premier vol d'une Europa 1 complète et "active" (les 3 étages étant fonctionnels), eut lieu le 29 novembre 1968 à 8 h 42 heure locale. Cette fois Blue Streak et Coralie fonctionnèrent parfaitement, mais malheureusement Astris s'arrêta après 5 secondes de propulsion, le fond commun séparant les 2 réservoirs s'étant rompu brutalement.

Le vol suivant F8, qui eut lieu le 3 juillet 1969, s'acheva comme F7, pour les mêmes raisons.

Finalement le vol F9 eut lieu le 12 juin 1970 et se passa parfaitement au niveau des étages. mais hélas la coiffe refusa de se séparer cette fois-ci empêchant l'injection du satellite d'essai sur son orbite.

Le dernier vol (F10) fut finalement annulé pour des raisons financières.

Ainsi s'acheva le programme de développement d'Europa 1 qui connut des échecs cuisants et frustrants.

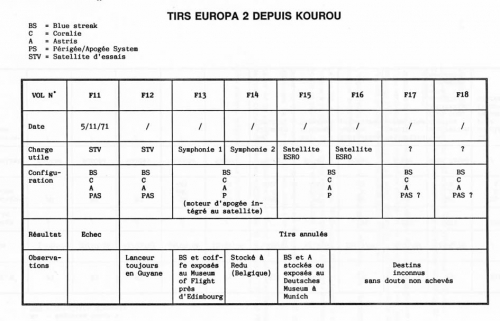

Vint alors le tour d'Europa 2, qui devait décoller de Kourou, plus favorable pour les tirs en orbite géostationnaire.

Après avoir subi avec succès un tir statique du 1er étage depuis son pas de tir à Kourou, la première EUROPA 2 décolla le 5 Novembre 1971 à 10 heures du matin.

Mais 107 secondes après ce fut la consternation, le lanceur ne se comportait plus comme prévu. En effet, la télémesure indiqua alors un arrêt total des signaux de pilotage. Vers 150 secondes il y eut arrêt de propulsion et Blue Streak explosa alors... 110 secondes plus tard ce fut le tour de CORALIE d'exploser et finalement au bout de 4 minutes et 44 secondes, les restes d'EUROPA 2 s'abimèrent dans l'Atlantique, à 485 kms de son point de départ.

Une semaine plus tard, les causes de la catastrophe furent élucidées en partie. L'interruption du pilotage à 107 secondes provoqua la dérive du lanceur qui a pris une incidence de 35° (pour 0° en principe). Sous cette incidence, il en résulta des efforts aérodynamiques et un échauffement cinétique ce qui provoqua la cassure du lanceur au niveau de la jupe inter-étage 1/2. Il se produisit alors un heurt entre ces deux étages qui provoqua à la fois le déchirement du réservoir de LOX du Blue Streak ainsi qu'une fissure au niveau du fond commun de Coralie mettant en contact les deux ergols d'où une explosion...

L'ONERA mena durant 10 mois une enquête qui permis de découvrir les causes de l'échec: il se produisit 3 incidents entre 105 et 108 s de vol:

- un arrêt du calculateur de bord

- des sauts du séquenceur

- des perturbations de pression sous la coiffe.

Tout se calma ensuite jusqu'à 150 s, puis se produisit l'explosion du 1er étage à 27 km d'altitude et à une vitesse de 1000 m/s.

Ensuite, à 162 s, CORALIE explosa et enfin à 189 s la coiffe se désintégra.

On découvrit durant l'enquête que la ligne de blindage de l'instrumentation de la coiffe n'était pas reliée à la masse. De plus, elle était reliée aux 5 prises de pression de la coiffe (1 au Sommet, les 4 autres à 45°). Elle constituait ainsi une électrode isolée soumise aux influences électrostatiques. Le blindage relié au capteur n'étant pas connecté à la masse, il pouvait se produire un claquage. Ce dernier se produisit à 105 s, arrêtant le calculateur.

Un second claquage fit "sauter" le séquenceur et, l'échauffement gagnant la coiffe, il se produisit des claquages au niveau des capteurs de pression, d'où les phénomènes observés.

La reprise des claquages à 150, 162 et 189 s, s'expliqua par les séparations d'étages qui produisirent des redistributions de charges, rechargeant la coiffe et réalimentant le phénomène jusqu'à la destruction du lanceur.

Ces conclusions furent rendues publiques au début de l'année 1973.

Entre-temps, les remèdes proposés (diminution de la sensibilité aux parasites du calculateur et du séquenceur, vérification des mises à la masse et revêtement de la coiffe d'une peinture conductrice) avaient été appliqués au lanceur suivant, F12, dont le vol était prévu le 14 juillet 1973.

En raison de retards de livraison d'équipements du 3e étage, le tir fut repoussé au 1er octobre 1973.

Mais lors de la 64e session du Conseil de l'ELDO, le 27 avril 1973, la France et la RFA décidèrent l'abandon du programme Europa 2 alors que la Blue Streak F12, partie le l er avril, était en chemin vers Kourou, de même que Coralie, Astris devant arriver début août...

Ainsi s'acheva le programme des lanceurs EUROPA 1 et EUROPA 2, bien que les lanceurs F12 à F18 aient été en cours de fabrication, 4 d'entre eux ayant des clients SYMPHONIE 1 et 2 pour F13 et F14, deux satellites scientifiques européens de l'ESRO pour F15 et F16.

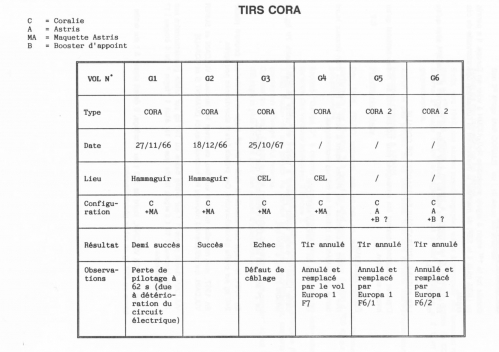

4.3 Les vols Cora

Le premier vol, G1 eut lieu le 27 novembre 1966 d'Hammaguir, en Algérie.

Ce fut un demi-succès, en raison d'une panne du système de pilotage 62 s après le décollage....

La mise à la masse accidentelle (isolant détérioré) du circuit de commande électrique d'une servo-valve avait entraîné le blocage en fin de course du vérin contrôlant le braquage d'une des 4 tuyères. La tuyère antagoniste ne put compenser le déséquilibre d'où une évolution en roulis très brutale après 70 s de vol.

L'engin n'étant plus contrôlé ni en tangage, ni en roulis, il se désintégra sous la violence des efforts subis.

Le vol G2, eut lieu du même endroit le 18 décembre 1966. Il décolla à 9 h15 T.U., culmina à 55 km à 176 s (après 100 s de vol propulsé) et retomba en plein Sahara, à 50 km du pas de tir. Ce vol fut un plein succès.

Quant au 3e et dernier vol de Cora, il eut lieu le 25 octobre 1967 du C.E.L à Biscarosse. Ce fut un échec dû sans doute à un défaut de câblage.

Le vol G4 fut annulé et remplacé par le vol Europa 1 F7, ainsi que les vols G5 et G6 de l'engin CORA 2 qui furent eux remplacés par les vols Europa 1 F6/1 et F6/2.

Ainsi s'acheva la courte carrière de Cora.

5. LES ACQUIS DE CORALIE

Coralie fut le 1er engin à ergols stockables N204/UDMH à voler en Europe. Il a permis au LRBA (puis à la SEP) de maîtriser le maniement et l'utilisation opérationnelle de ces ergols.

En tant que tel, il a ouvert la voie au moteur Valois de Diamant B puis BP4 ainsi qu'au moteur Viking.

6. LES AUTRES UTILISATIONS ENVISAGEES DE CORALIE

D'autres utilisations avaient été envisagées pour Coralie, tant au niveau national qu'au niveau européen.

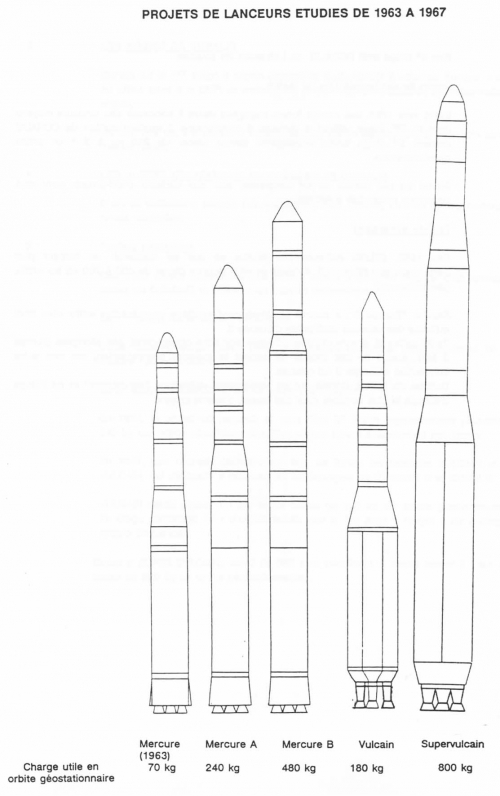

6.1. Projets nationaux

Dès 1963 furent entreprises des études visant à doter la France d'un lanceur lourd dérivé de DIAMANT et utilisant les mêmes technologies.

Le 1er projet fut le lanceur MERCURE.

Cette fusée tri-étage devait parvenir à mettre en orbite géostationnaire 70 kg, ou encore 760 kg à 300 km.

Le 2e étage de MERCURE n'était autre que CORALIE...

En 1964, le projet fut remanié et doté d'un 3e étage cryotechnique pouvant placer 240 kg sur orbite géostationnaire. Ces projets furent abandonnés peu après.

En 1967, une nouvelle tentative eut lieu, ce furent les lanceurs VULCAIN et SUPER VULCAIN, qui utilisaient à nouveau les technologies de DIAMANT B et CORALIE

VULCAIN devait placer 1 t sur orbite basse ou 180 kg sur orbite géostationnaire son 2e étage contenant 16 t d'ergols tandis que le 1er était 1 "fagot " de 4 étages L 17 appelé Catherine.

projet Catherine du LRBA exposé en 1967 au Salon du Bourget

projet Catherine du LRBA exposé en 1967 au Salon du Bourget

|

Quant à SUPER VULCAIN, lourd de 363 t au décollage, il devait placer 5 t sur orbite basse ou 800 kg en orbite géostationnaire. |

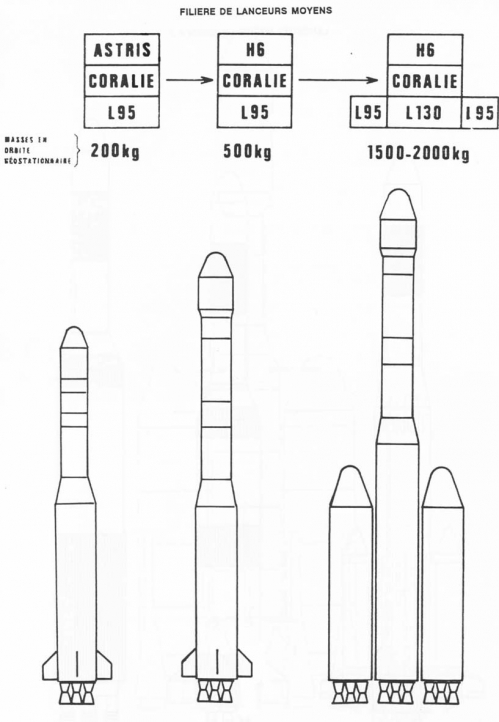

Enfin, vers 1969, des études furent engagées visant à concevoir des lanceurs moyens dont le 1er étage utilisait 4 moteurs à turbopompe 3 versions dotées de CORALIE comme 2e étage furent envisagées, devant placer de 200 kg à 2 t en orbite géostationnaire.

Aucun de ces projets ne fut concrétisé, bien que certains avant-projets aient déjà beaucoup ressemblé à ARIANE.

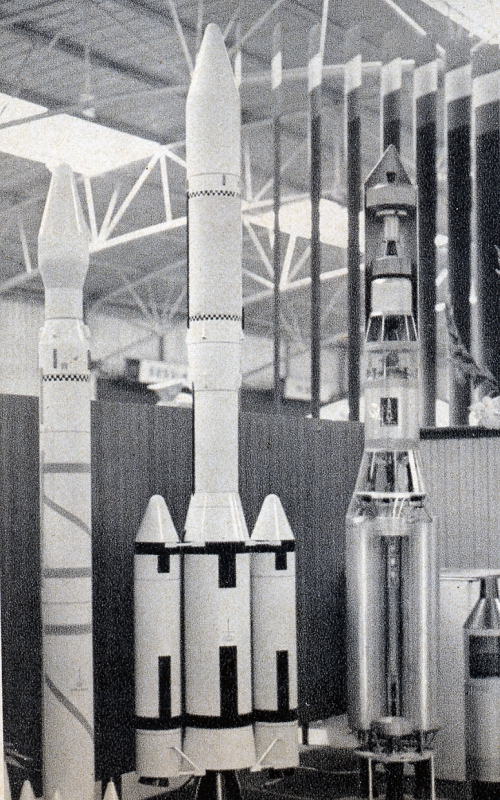

projets de fusées françaises présentées au Bourget en 1967 hyper diamant Diogène et Vulcain

6.2. Projets européens

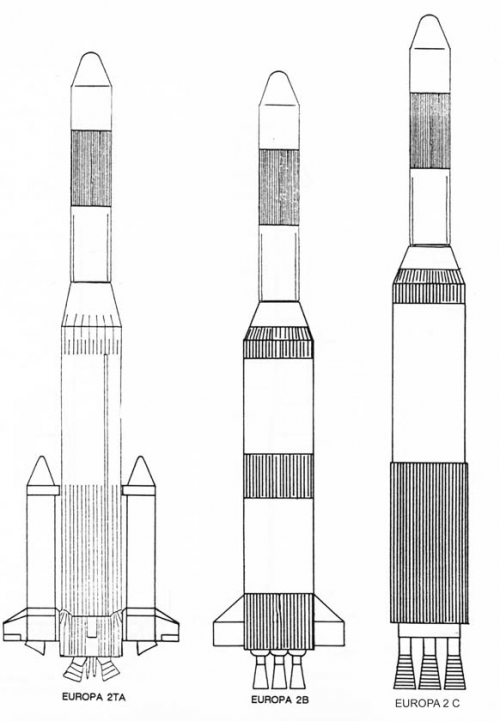

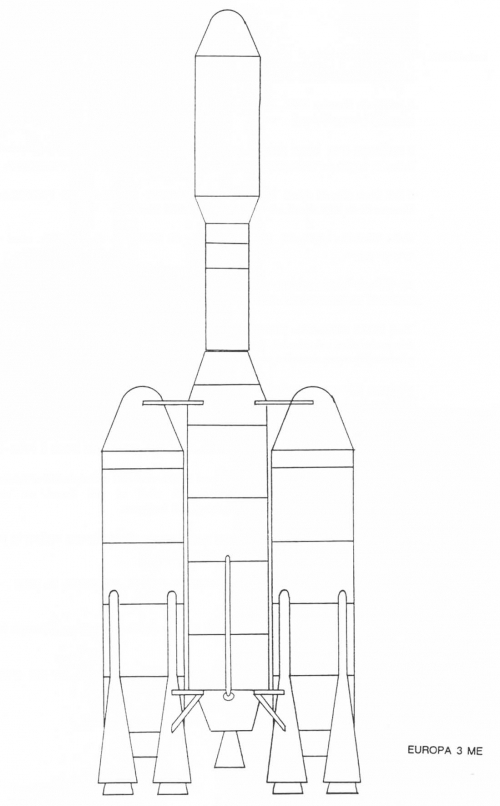

Dès 1968, I'ELDO entreprit des études en vue de concevoir un lanceur plus performant que l'Europa 2. Il devait en effet pouvoir placer de 400 à 700 kg sur orbite géostationnaire.

Baptisé "Europa 3", il connut plusieurs configurations concurrentes entre elles ainsi qu'entre des versions améliorées d'Europa 2.

Parmi celles-ci, quatre utilisaient Coralie, soit sans changement, soit allongées (Europa 3 ME). Aucun de ces projets ne connut la moindre concrétisation, car une autre conception d'Europa 3 fut retenue.

Comme on le voit, Coralie eut de nombreuses utilisations "sur papier" et fut l'étage d'Europa le plus employé pour des études d'avant-projets.