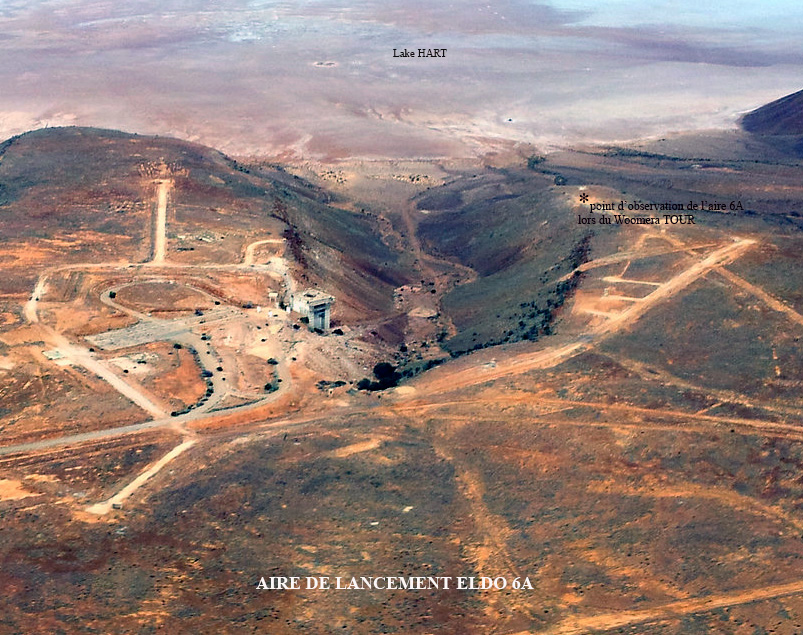

the Woomera Range in 1960

from "ELDO IN AUSTRALIA "April 1966 prepared by Weapons Research Establishment on behalf of the ELDO

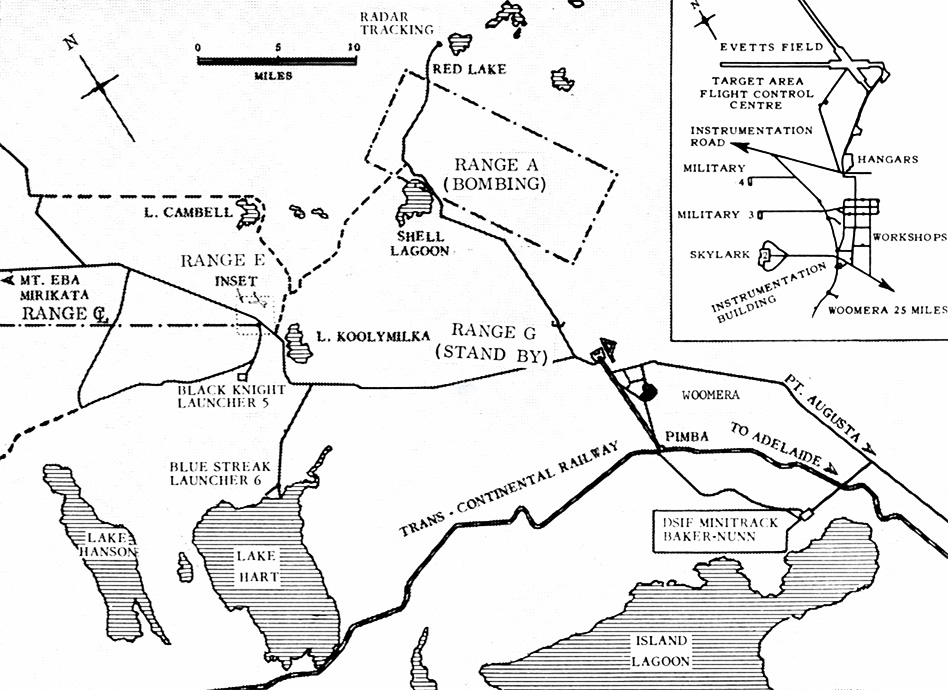

THE WOOMERA RANGE (1960)

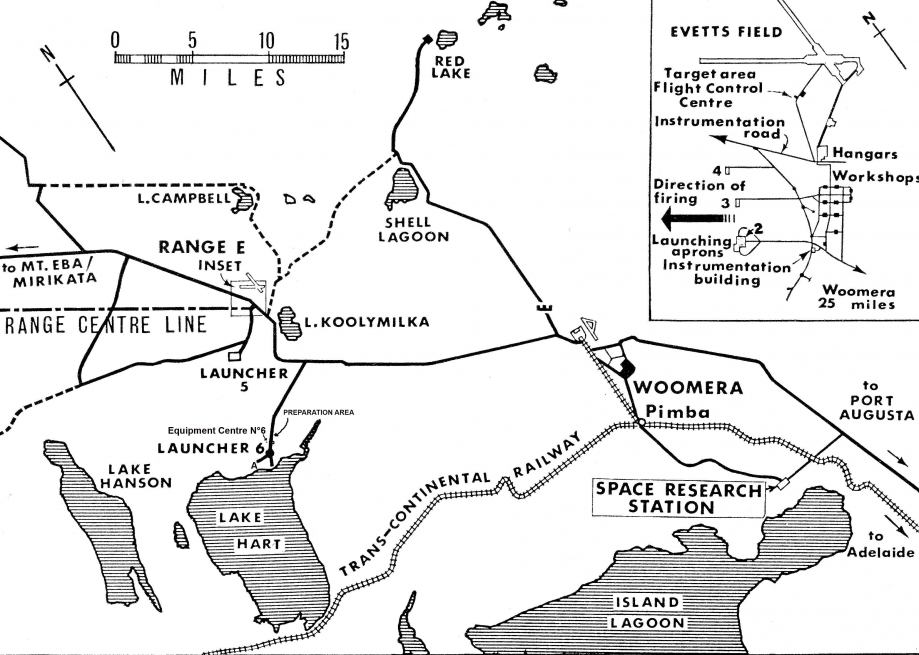

The Woomera Range is the main trials area of the Weapons Research Establishment Salisbury, S. A. which in turn is controlled by the Commonwealth Department of Supply. The Range is a multi-purppse one, handling large vehicles such as the EUROPA I and Black Knight as well as sounding rockets and military weapons. Missiles at the Range are prepared for firing by various government authorities, private firms or groups of nations such as ELDO. The management of the Range and the provision and operation of Range facilities including Range instrumentation is the function of SURE.

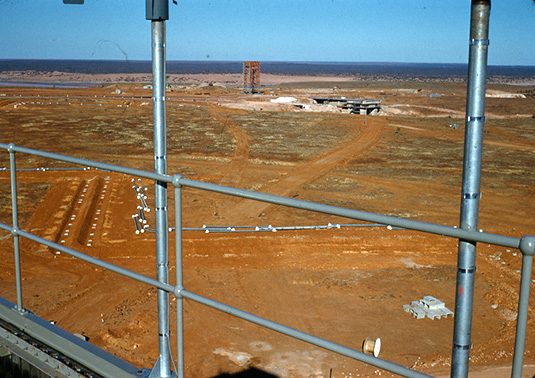

The ELDO launch complex at Area 6 is one of several launchers positioned around the Rangehead at Range E. Safety considerations, and the topographical advantages of the gullies on the Lake Hart shoreline determined the positioning of Area 6. Control of checkout activities at Area 6 before launch is generally from the E.C. 6 Control Room but once airborne the vehicle is tracked and monitored by the Range instrumentation system. The ELDO Down Range Guidance and Tracking Station at Gove in the Northern Territory, will be linked into this system and will track and control the 3rd Stage vehicle as it is positioned for in-serting the satellite into orbit.

tracking station at Gove

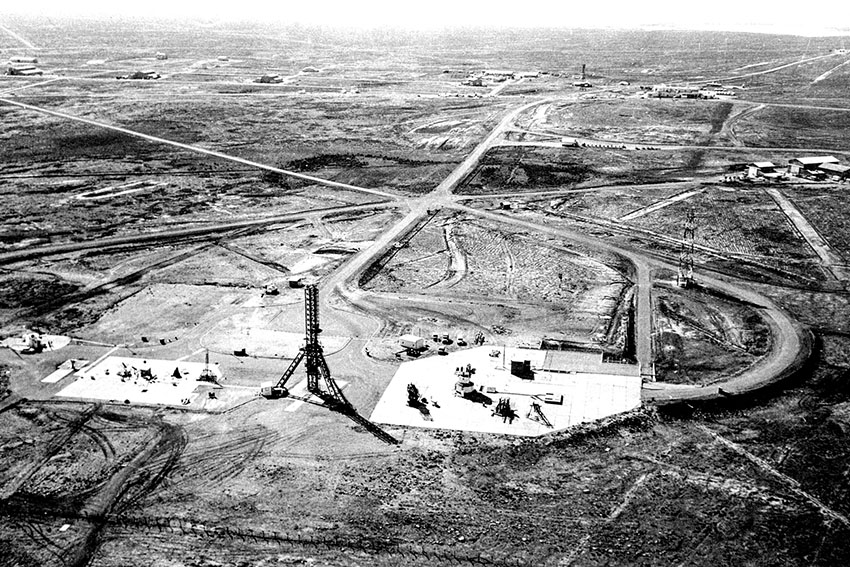

ELDO LAUNCH COMPLEX

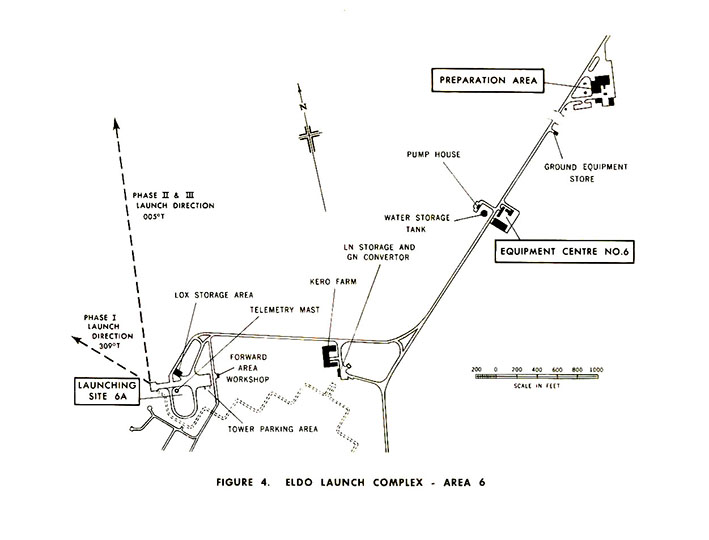

The various ELDO member states have, or will have special support equipment in one of the several areas of the launch complex. These areas are :

1. Preparation Area

2. Equipment Centre N° 6 and Pump House Area

3, Common Services Area

4. Launcher 6A Area

Other facilities on the site include launcher 6B, but this area was left unfinished after the cancellation of the Blue Streak weapon project in 1960 and is not at present part of the ELDO operational complex.

Figure 4 shows the complete launch complex in plan.

Preparation Area

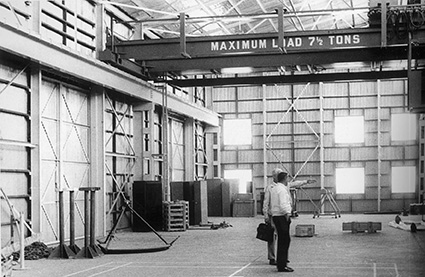

The Preparation Area is used to prepare the launch vehicle and satellite for flight before the final checkout on the launcher proper, and has office, workshop, and stores facilities. It is located 21 miles from the launcher itself and is thus protected should a vehicle loaded with propellants explode on the launcher or at lift off.

Equipment Centre N°6

The Equipment Centre, situated II miles from the Preparation Area and about 4 000ft from the launcher, houses most of the remote control and monitoring equipment for the vehicle and site systems.

During the final part of a launch countdown sequence, the Control Roots is the nearest manned position to the launcher, accommodating up to 75 people. Because of this it is specially strengthened against blast and flying debris if a catastrophic failure occurs at launch.

Figure shows part of the control Room during the last few minutes of a launch countdown.

Pump House

Facing the Equipment Centre on the other side of the road, is a circular concrete water tank with a capacity of 300 000 gallons. Behind the tank is the water pump house, which contains firefighting and domestic water pumps, control valves, and monitoring equipment.

Flow rates of up to 4 000 gallons/minute are available and services can be remotely controlled to combat fires which may start in the vehicle or on the launcher.

pump house

Common Services Area

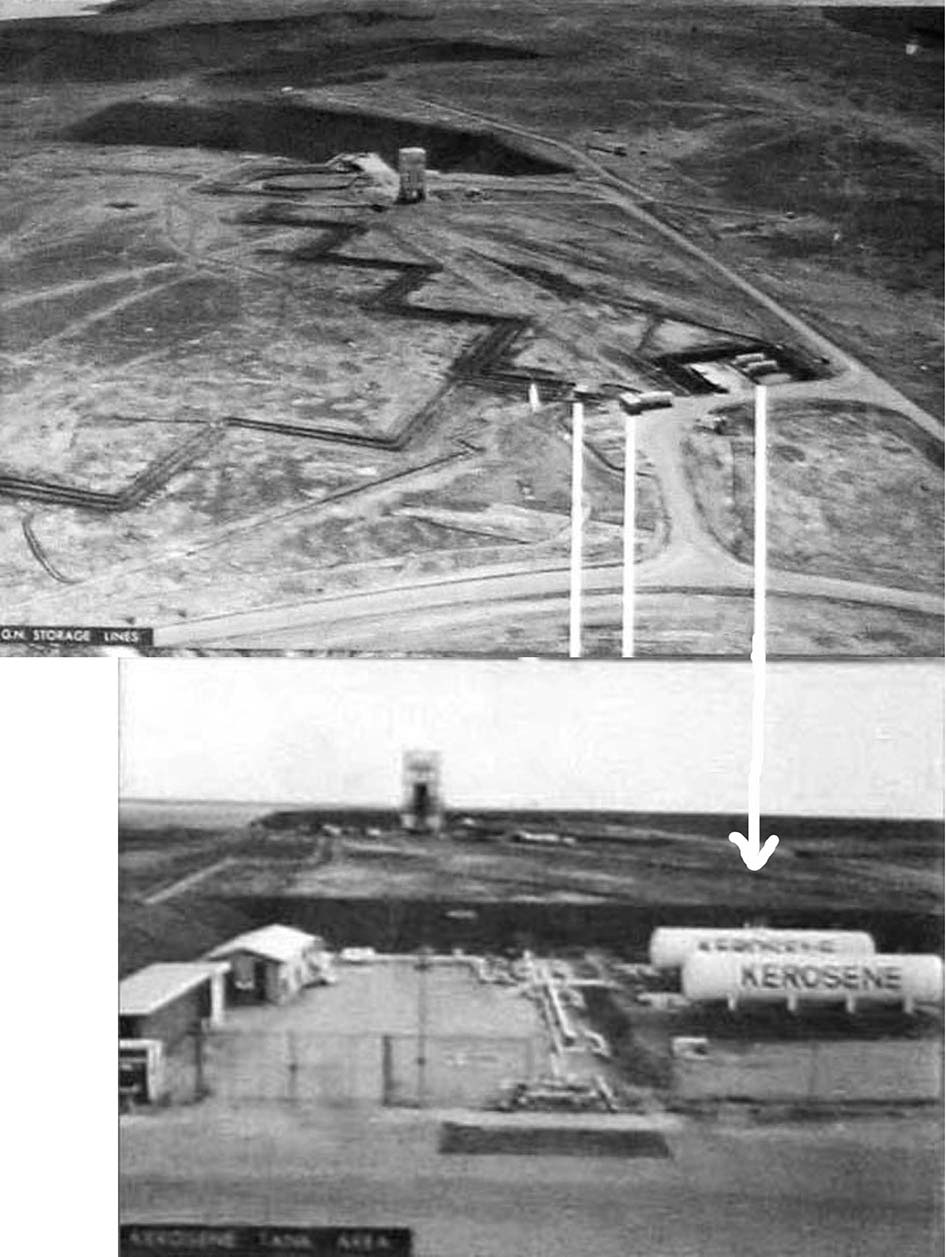

Between the Equipment Centre and the Launcher are the kerosene storage tanks: a tank for the storage of liquid nitrogen and facilities for conversion of liquid nitrogen into its gaseous form. This is the Common Services Area.

The gaseous nitrogen is reticulated to vehicle and launcher systems for pressurisation of liquid storage tanks, actuation of remotely operated valves, and purging of vehicle engine systems.

liquid oxygen tanks

figure 111

The launcher Area

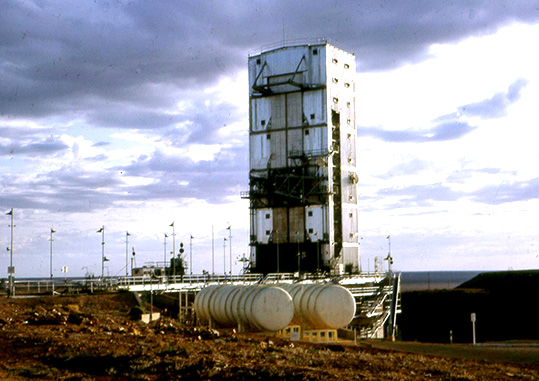

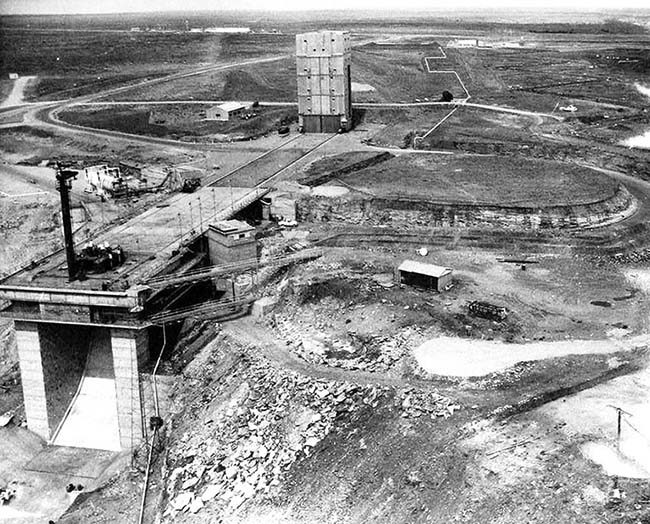

The Launcher, shown in Figure 6, has been built near a natural gully to take advantage of the additional height this afforded for the escape of the 1st Stage engine exhaust flame into the efflux duct. The duct is hid with het resistant tiles, and the difficulties of water cooling in an arid area are thus avoided.

At the western end of the launcher emplacement is the launcher assembly on which the vehicle stands. All ground supplies connected to the vehicle terminate on this assembly or the adjacent umbilical mast.

The umbilical mast, 120ft high, carries electrical, liquid, and gas connections to the 2nd and 3rd Stage rockets and the satellite. The 1st Stage electrical and cooling air supplies are carried by the tubular section nearer to the launcher.

The 500 ton mobile Service Tower is 130ft high and has 10 servicing levels to provide access to each stage of the vehicle. Lifting facilities are provided by several cranes. The Tower is removed from around the vehicle shortly before launch. It travels to the other end of the launcher at a speed of 30 ft/minute, under electrical power supplied by storage batteries in the top of the tower.

Under the emplacement Is the Test Post. This is a forward checkout area which is used during the pre-launch preparation phase to prove many vehicle and site systerns. Also located around the Test Post are control and distribution equipment for gaseous nitrogen, d. ti. power, air conditioning and other services.

THE ELDO LAUNCH PREPARATION AND COUNTDOWN

There are three distinct steps which must follow the arrival of each Stage at the ELDO launch complex before a launch can occur.

They are

1. Checkout of each vehicle stage by the appropriate stage teams to satisfy their specifications;

2. checkout of the complete vehicle to satisfy ELDO specifications ;

3. the final "countdown" including fuelling and arming the vehicle for flight. Safety aspects are monitored by the 'Range Authority' in accordance with standard procedures.

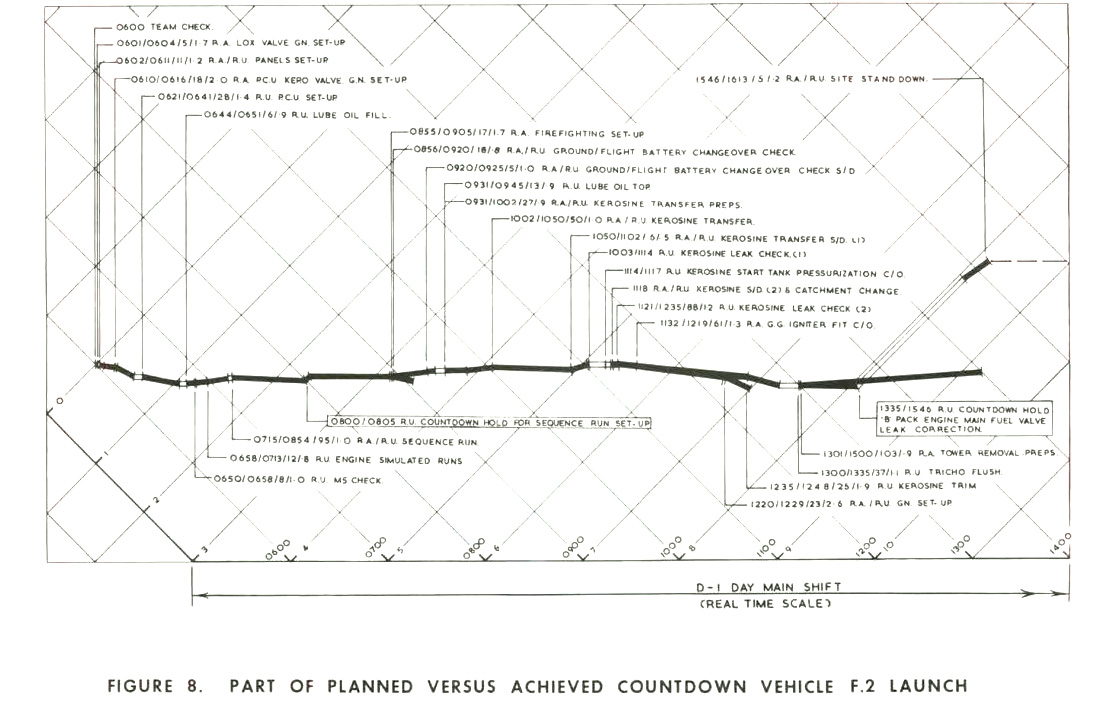

An extract from a proposed checkout programme is shown in Figure 7, individual checks inosing towards the ultimate proof of launch. The Countdown is conducted over a three day period and requires extensive coordination of tasks, systems readiness, safety control and logistics. A master document guides the Overall Team Leader, who is the ELDO officer in charge of Area 6 countdown operations, in executing the final checks to a pre-determined time scale. Weather, working hours and other Range commitments limit the period during which a launch may be attempted.

The last five minutes of the countdown before lift-off is conducted automati-cally by a sequencer system, control of which is vested in the main Trials Control Centre at the Rangehead.

Figure 8 shows the planned and achieved results of a 1st Stage launch count-down for vehicle F.2.

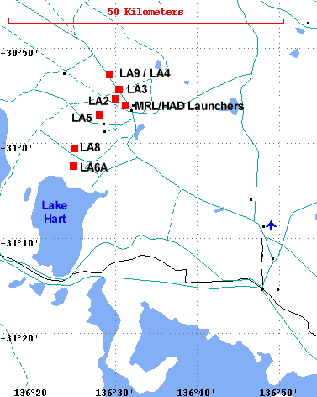

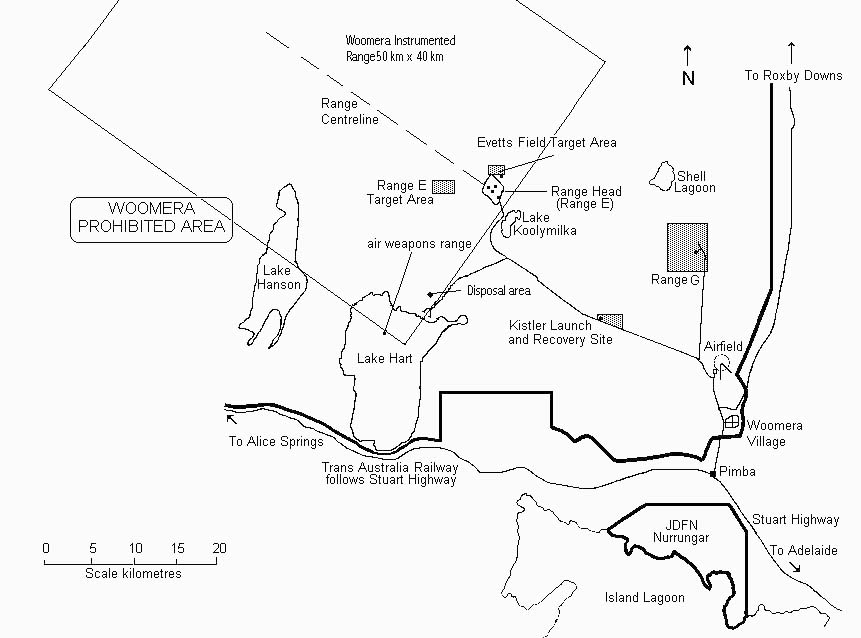

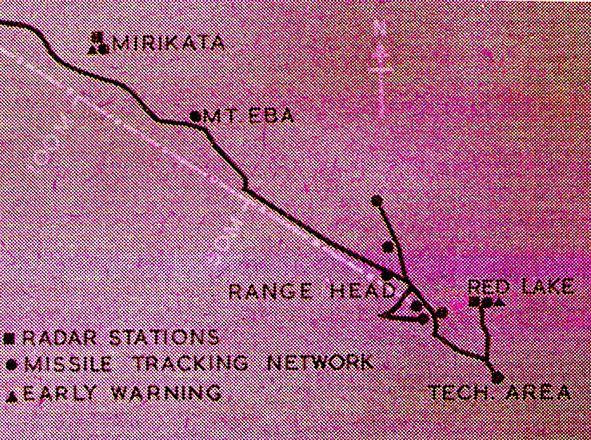

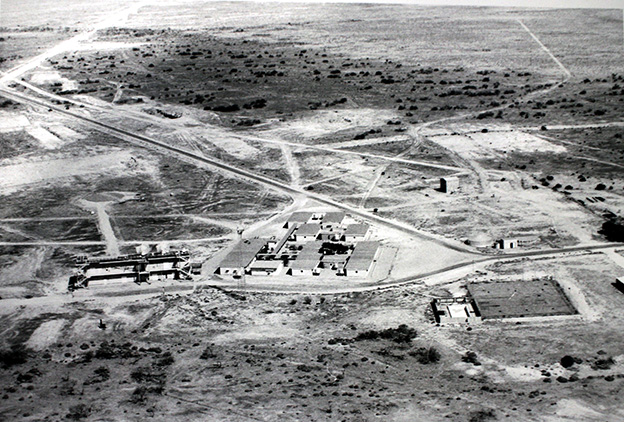

map of the Woomera range in 1960

The Rangehead

(from Space Science and Technology volume 7 Frederik I. Ordway 1965)

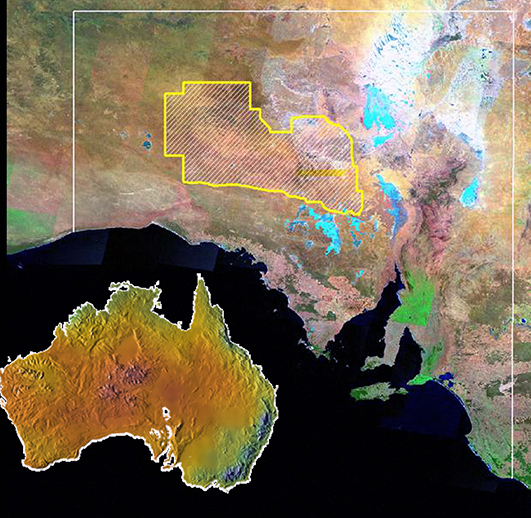

The rangehead (31° 58' S 136° 31' E., elevation 500 ft) is located 28 mi northwest of the town of Woomera, South Australia (Fig. 107). Including the sparsely inhabited flyover area between the rangehead and impact area at Talgarno, the range encompasses some 762,500 mil, which makes it the largest inland rocket range in the free world. The rangehead is on the southeastern edge of the Great Victoria Desert, while an as yet unused impact area on the northwestern coast of Australia lies within the Great Sandy Desert. In between is a 250-mi wide flyover strip that crosses the Musgrave Range and Gibson Desert.

The rangehead is situated on an open, rolling plain in what is called the gibber country, gibber being a local name for dry, clay soil covered with small, wind eroded stones. There is some bush cover and an occasional cane swamp. Some 40 mi from the rangehead the soil becomes red, sandy loam with broken sand hills similar to the "boon docks" of White Sands Missile Range in New Mexico. This area has some vegetation in the form of mulga trees and salt bush, and there are many dry lakes that fill but quickly evaporate after heavy rains. The whole area is homesteaded by sheep ranchers, but the homesteads are at least 40-50 mi apart, with the area having a density of no more than one man and five sheep per square mile. The maximum summer temperatures at Woomera vary between 85°F and 105°F with occasional maxima to 115°F. January is usually the hottest month. The minimum temperatures in summer range between 55°F and 72°F, with a very low humidity. Winter maximum temperatures vary between 55°F and 70°F, with occasional lows of 50°F. Minimum winter temperatures range between 35°F and 47°F, with an occasional minima of 27°F. Rainfall averages 7 in. annually, with the wettest months being January and February [65]. Since the area has at least 3,300 hr of sunshine per year, both optical and electronic tracking means operate optimally. The prevailing ground winds are from the south, southeast, and south-west. Some 43 per cent of the wind speeds range between 6 and 15 knots, while 19 per cent range between 16 and 25 knots. Strong westerly winds prevail in the upper levels of the atmosphere throughout the year, except for the summer, when they are more variable both in direction and speed.

LAUNCHING FACILITIES

Figure 106

As shown on Fig. 106, there are four launching pads at Range E (two are at the Skylark pad) and two additional launching sites to the southwest. These pads are located 600 yd apart for safety purposes, a separation permitting the simultaneous handling of explosives on the several pads. All pads are lighted for night operations. The range center-line is on an azimuth of 304° 54' 47". The Skylark launching pad and its associated facilities are shown in Fig. 108. The launcher is an open-truss structure of Bailey Bridge panels and weighs 30 tons. The launcher proper is composed of three parallel rails 100 ft long supprted near its midpoint by a gimbal frame mounted on a tripod. This gimbal permits the launcher to be moved from +15 deg to —5 deg in elevation and turn through 10 deg of traverse in azimuth. Remotely controlled electric motors drive the mechanism. The three parallel rails are adjustable so that other rockets, such as Aerobee, can also be fired from the launcher. An electric hoist on the working platform of the tower is used to lift the nosecone up to that level, while the rocket itself is brought up to the tower on a special dolly. This dolly is hinged to the base of the launching rail and then hoisted vertically, permitting the rocket to fit into the rails. Once the rocket is secured, the nosecone is fitted between the rails and mated with the rocket. External power is supplied to the rocket through umbilical plugs and cables on the launcher. At lift off these connections are ejected by pneumatic means. A ground-level Wind measuring set is attached to a mast mounted on top of the launching tower [66]. The blockhouse, or equipment center as it is called at Woomera, is located 500 ft from the base of the launcher. Positioning of the launcher, monitoring the rocket during countdown and flight, range safety, and other activities are located here. The periscope projecting from the blockhouse can be seen to the left of the tower in Fig. 108. The blockhouse for the other half of the pad is the black topped area to the right rear of the Skylark launcher. This pad contains a remotely controlled, zero length launcher for multistage reasearch and test vehicles and launchers for sounding rockets. Launchers to the left of the Skylark are used for military missiles such as Sea Slug, Thunderbird, and Bloodhound. At pads 5A and 5B, the Black Knight launching area, about 3 mi south of the Instrumentation Building at Range E, there are two launchers, each with its own rail mounted gantry and service structure, as shown in Fig. 109. The launcher is a simple arrangement of support arms that hold the rocket down until sufficient thrust is built up to insure a launch. Once this point is reached, the arms pivot backwards. Exhausts from the rocket are deflected by a water-cooled flame deflector located beneath the launch pad. An umbilical mast adjacent to the launcher supplies external power and freon gas to the rocket, the gas being used for cooling purposes. At launch quick-disconnect plugs operate and the cables fall into a net mounted on the mast. The mast is rigid and does not pivot away from the launcher during the firing sequence. Operations at both launchers are controlled from a blockhouse or equipment center located 200 yd uprange of the launchers and partially underground with an earth barricade, as shown in Fig. 110. The blockhouse contains the automatic programmer [67], control consoles, and guidance systems. Guidance of the Black Knight above 20,000 ft is from within the blockhouse by an SCR584 radar transmitter antenna mounted on the roof. Command guidance during the early, vertical phase of flight is by two M2 optical tracking devices located to the left and the rear of the launcher. The service structure of the Black Knight is used primarily to trans-port the rocket to the launcher and erect it. Hinged platforms within

the tower give working access to various levels on the rocket, and a hoist on top is used to lift the nosecone for assembly to the rocket body.

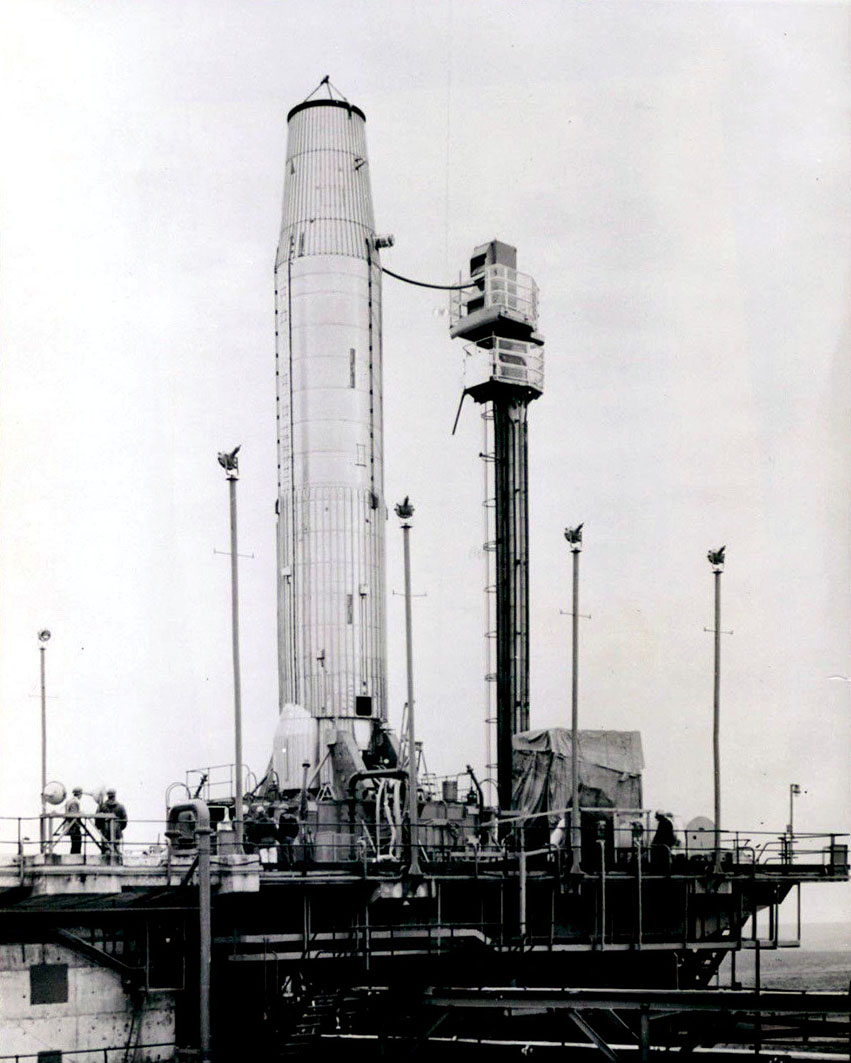

Located on top of a 200-ft escarpment at Lake Hart, a dry salt pan some 10 mi south of the rangehead, are Blue Streak launching pads, 6A and 6B. These pads are practically the same as the Blue Streak static test stand at Spadeadam, England, . The main features of pad 6A, shown in Fig. 111, are the 70-ton launcher and umbilical mast at one end of the concrete apron and the service structure at the other end [68]. Not shown is a recently constructed first stage handling building. A similar site, 6B, is located nearby. The launcher consists of two main boxed beams connected by a lighter V-gate structure with four retractable missile release clamps mounted on the main beams. The complete launcher rests on four bogies that run on rails embedded in the concrete pad. Four bolts clamp the launcher to these rails to fix it in azimuth and to prevent its rising at missile launch. The retractable release clamps are spring-loaded, hydraulically damped, and profiled to fit the missile hold-down pins. When the first stage reaches the requisite thrust, the hydraulic power is removed from the damping mechanism and the springs permit the clamps to retract. Located adjacent to the launcher on the 90-ft2 pad is an umbilical tower that remains fixed during launching rather than pivoting back from the missile. Directly beneath the launcher, in a 100-ft flame exit scoop, is an inclined flame deflector of refractory brick .

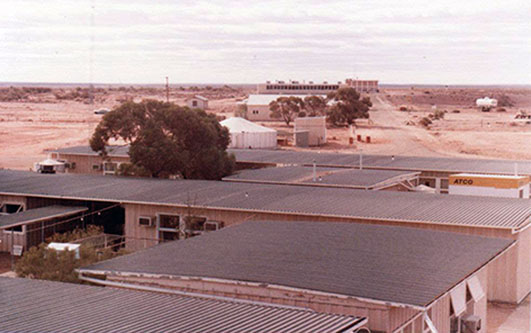

Instrumentation building in the sixties

Rangehead 1962

Skylark launching pad and launcher at Woomera (courtesy Weapons Research Establishment)

the prominent Skylark launcher in the foreground) with Seaslug and Long Tom launchers respectively to the right and left of this launcher.

Behind these are the test shops and instrumentation building and in the distance a dry Lake Koolymilka

comment j'ai réussi à visiter l'aire de lancement 6 A ELDO et les installations de l'armée de l'air australienne à Woomera (RAAF) en 2017

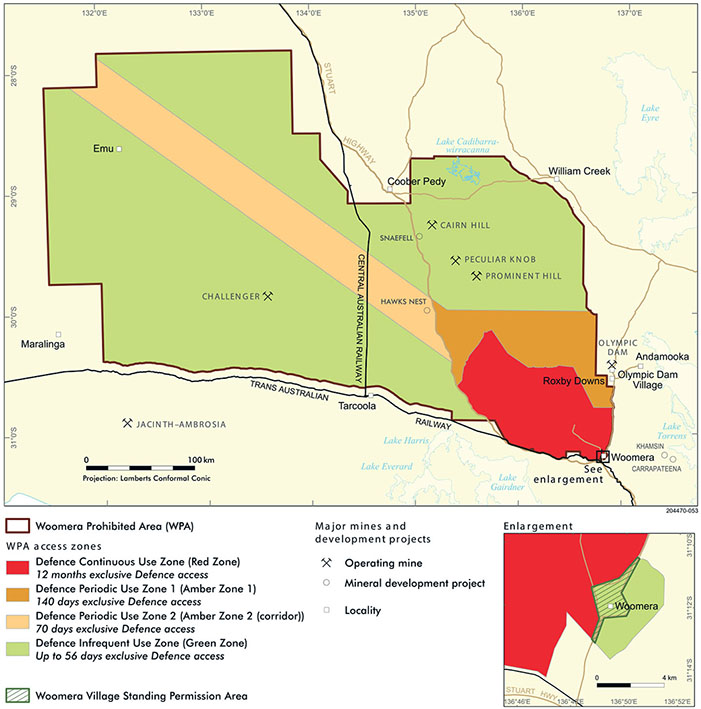

la zone interdite de Woomera grande comme la France

le village de Woomera a été fondé en mars 1947, de façon à installer une zone de test de missiles nécessaire après la signature du projet commun de défense anglo-australien juste après la guerre. S'agissant d'un programme militaire, le village et la zone des tirs grande comme la France sont restés interdites à toute personne non autorisée jusqu'à la fin du projet commun en 1980.

Bien que le village de Woomera soit actuellement totalement autorisé pour les visites touristiques, il n'en ait pas de même pour les anciennes aires de lancement des fusées Europa, Redstone et black Arrow à l'intérieur de la zone interdite. Et depuis 2007, aucune photographie n'a pu être prise dans la zone rouge qui est sous l'autorité de l'armée royale de l'air australienne.

A l'intérieur de la "Woomera Prohibited area", la zone interdite de Woomera, il existe quatre zones d'accès différentes , chacune ayant un niveau différent d’accessibilité.

Chaque zone a des périodes différentes d’exclusion, au cours de laquelle l’accès sera interdit. Mais en aucun cas, l'accès à la Zone rouge est autorisé. car celle-ci est décrite comme « zone de défense d'utilisation continue ”dans laquelle l'armée de l'air australienne se livre à des exercices de tirs de missiles et d'explosifs ( règlements du 1er Septembre 2014), ce qui fait que le ministère de la défense ne délivre jamais aucun permis pour la zone rouge. Néanmoins lors de certaines manifestations comme les anniversaires pour les 70 ans de Woomera ou les congrès d'astronautique comme celui qui s'est déroulé en septembre 2017 à Adelaïde, la RAAF consent à autoriser la visite du Woomera range à l'intérieur de la zone rouge à la condition de ne prendre aucune photo que ce soit avec un appareil photo ou un smartphone.

voir ci-dessous la convocation que j'ai reçue à cette occasion :

|

|

PHOTOGRAPHY

Visitor Photography is NOT permitted within the Woomera Range. Visitor Photography IS permitted in the Woomera Village which includes the Rocket Park and two museums, you will have the opportunity to take many great photographs in these areas. The Royal Australian Air Force advised they can take a limited number of pictures for the tour which will be released to all tour participants following the tour. The pictures will be limited to group picture applicable to all attending the tour.

MOBILE PHONE AND CAMERAS

During the elements of the visit that are within the restricted area of the Woomera Range, Cameras and Mobile Phones WILL BE secured by Defence Personnel as required. As indicated above mobile phones and camera are permitted in the Woomera Village.+++

Mais fort heureusement, tous les lieux que j'ai visités, ont déjà été publiés sur internet. j'ai bien reconnu les photos et je peux donc en fournir une description. Ce coin d'Australie étant vraiment impossible à pénétrer et encore plus à photographier.

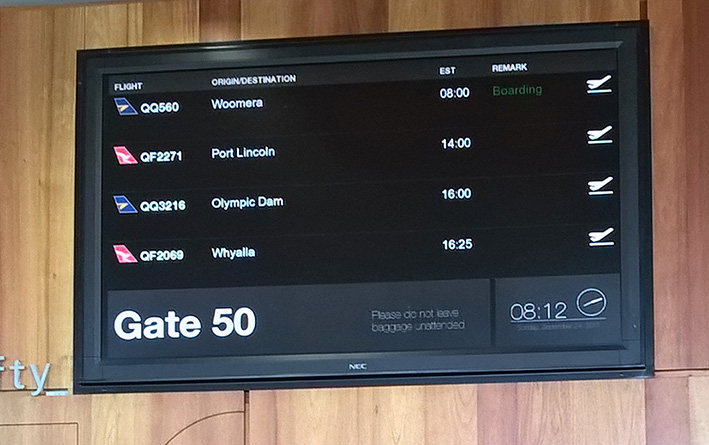

départ du bus du centre des congrès et embarquement à l'aéroport d'Adelaïde dans un charter de la compagnie Alliance (FOKKER F 50 à turbopropulseurs)

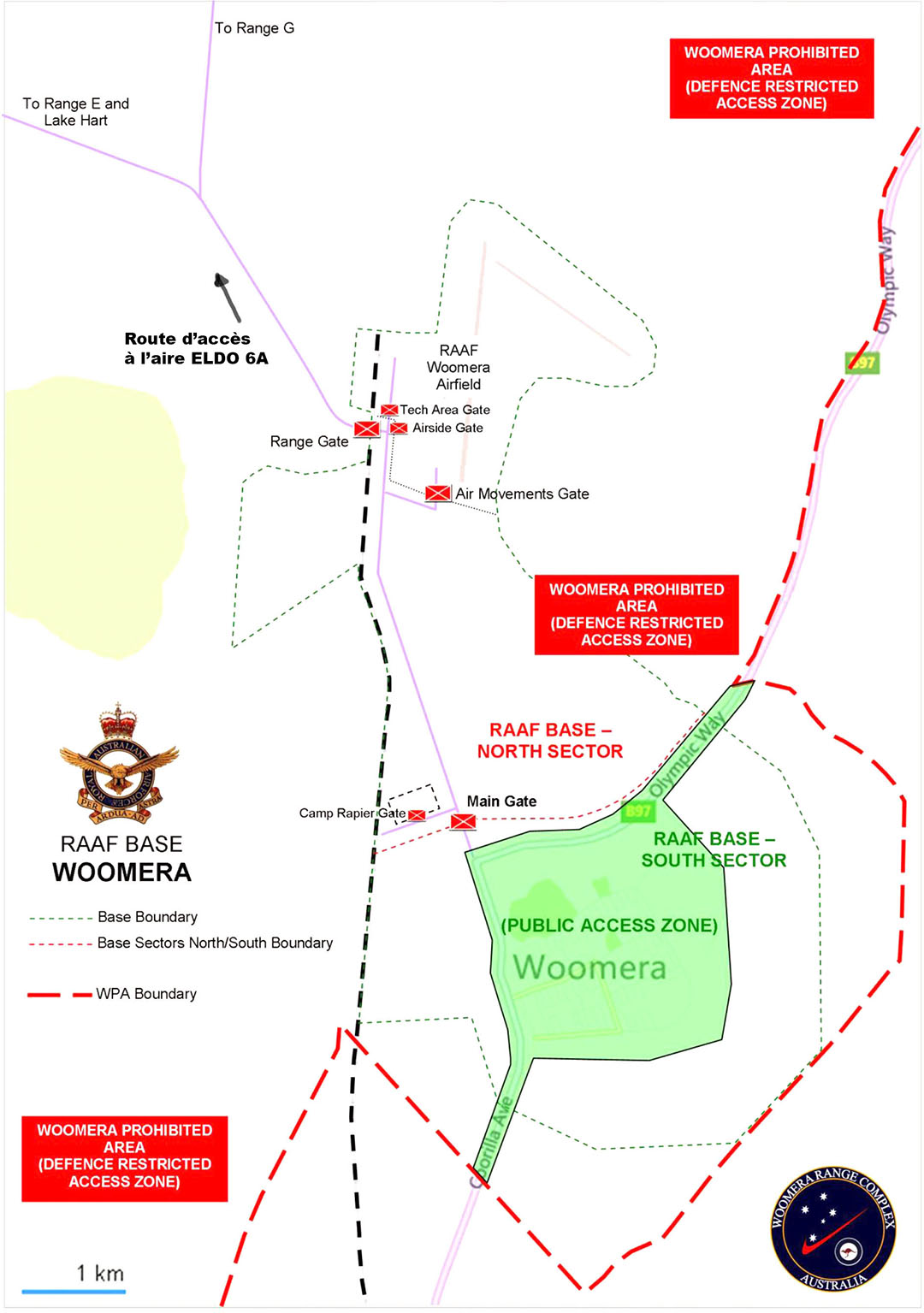

atterrissage sur la base de la RAAF de Woomera après 1 1/4 heure de vol

Accueil après un speech sur les règlements intérieurs et les photos interdites par le commandant de la base , puis le Woomera Tour est emmené par petits groupes en 4 x4 vers le village de Woomera afin de visiter le musée et la cafétéria.

après une visite du centre de l'héritage de Woomera village et du parc des missiles, le Woomera Tour subit un imprévu avec un temps mort en raison d'un retard du bus qui doit nous conduire sur les aires de lancement . Nous avons du temps devant nous et c'est la raison pour laquelle nous sommes dirigés vers l'hôtel ELDO, (l'ancien Mess des équipes de tir européennes de 1964 à 1970) et c'est ici que sont confisqués les smartphones mis dans un coffre qui sera rouvert à l'aérodrome avant le retour à Adelaïde

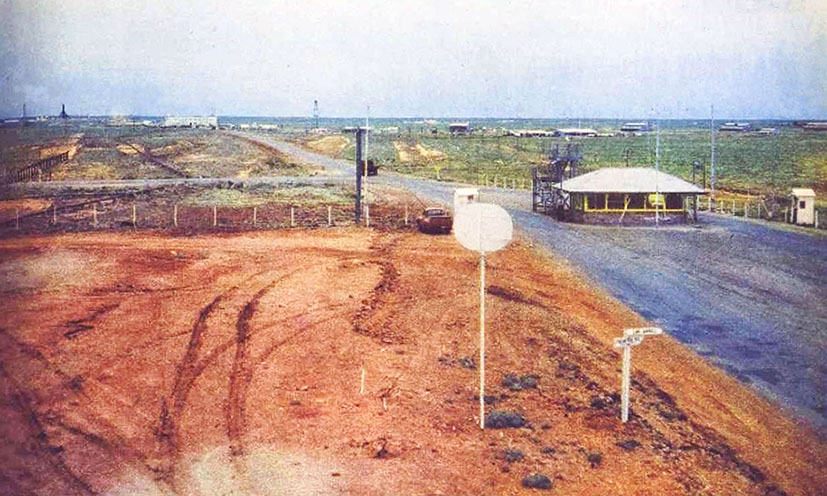

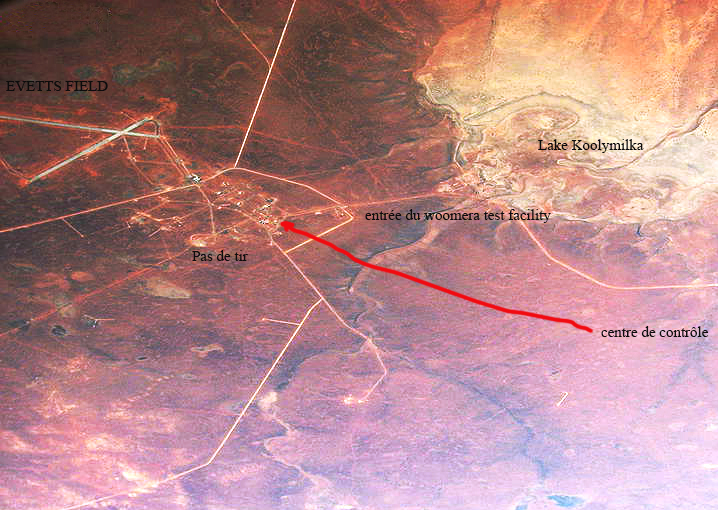

Enfin nous prenons le départ pour ce qui est le "clou" de la visite : le Lake Hart avec l'ancien portique en béton armé qui permettait de lancer les fusées Europa de 1964 à 1970. Nous entrons dans la zone rouge à travers cette grille ci-dessous qui était ouverte pour notre visite puis nous prenons la route du Woomera test facility à gauche en véhicule 4 x 4 qui est interdite (d'ailleurs sur la partie droite de cette route, on peut voir le panneau bleu d'interdiction des prises de photographies) . après avoir croisé cet ancien panneau de la limite de zone interdite, une intersection à gauche nous mène sur l'aire 6 A du Lake Hart

porte principale (main gate)

route après la "range gate" menant aux sites de lancement

arrivés sur place les ruines du pas de tir 6 A de l' ELDO sont restés intacts (voir photo) pour ce qui est de la plateforme et du déflecteur des flammes recouvert de briques réfractaires.

en se retournant à 180°, on peut voir ce kiosque utilisé de 1964 à 1970 pour les films et photos avec des impacts de balles certainement pour entrainements aux tirs lors des exercices de l'armée de l'air

on voit très bien la gouttière qui permettait l'écoulement des fluides du lanceur vers le Lake Hart lors de la mise en route des moteurs Rolls Royce après injection du Kérosène et de l'oxygène liquide

après cette visite statique qui a durée environ 40 minutes, on est remonté dans les 4X4 pour rejoindre le pas de tir LA8 de la fusée Redstone qui a lancé le satellite australien WRESAT

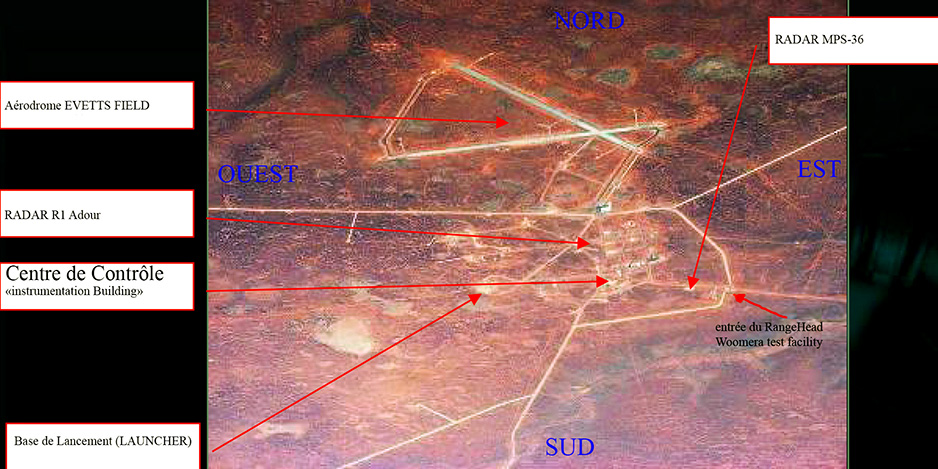

la visite se termine par la tête du champ de tir (RangeHead ). L'entrée est à l'Est (voir panneau du Woomera test Facility) ce qui mène directement à la porte d'entrée principale du centre de contrôle (ancien instrumentation building) que l'on aperçoit au fond de la route après avoir franchi la grille et le kiosque d'entrée sur la gauche . La porte d'entrée du centre de contrôle est au milieu du bâtiment reconnaissable par les deux portes vitrées avec le logo du Woomera test range après avoir franchi les grilles extérieures.

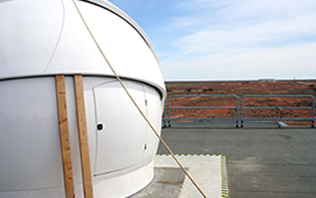

une fois parvenus sur le toit, en regardant vers l'ouest (vers où se dirige tous les tirs) la rampe de tir des fusées HYSHOT ou HIFIRE est visible ainsi que le hangar blanc de préparation des missiles. Sur le versant sud du bâtiment se situe un dôme (coupole blanche articulée), comportant un Cinéthéodolite de la firme Contraves que l'on peut voir sur ces 2 photos:

un cinetheodolite de Contraves

A l'ouest : le hangar blanc pour les préparatifs avant le lancement et la rampe de lancement avec la zone de tir

intérieur

intérieur

La salle de contrôle est au premier étage, elle permet de recueillir les données des tirs de missiles et fusées hypersoniques du DT group

au rez de chaussée, la carte nous a été présentée pour nous montrer, la direction Nord- ouest des tirs ,la ligne rouge délimitant la zone interdite de Woomera

en repartant de l'instrumentation building ,on peut voir sur la gauche en arrière de l'aire de lancement, le radar français Adour du poste R1 installé en 1968 qui est toujours en place et qui peut être opérationnel lors des tests de missiles australiens.

sur cette carte du Woomera test range, on retrouve le centre de contrôle et le radar R1 Adour à droite et en avant du centre de contrôle mais en arrière par rapport au champ de tir.A l'ouest, le pas de tir, à l'Est, l'entrée du Woomera test facility.

La visite s'est achevée par la photo de groupe qui était prévue initialement devant les portes de l'instrumentation building puis par le retour à Adelaïde avec le même avion qu'à l'aller le Fokker F 50.

Enfin les smartphones nous ont été rendus à ce moment là.

vue par satellite du lac asséché Koolymilka à droite de l'image par où l'on passe en venant de Woomera avant d'arriver à l'entrée du test facility à gauche

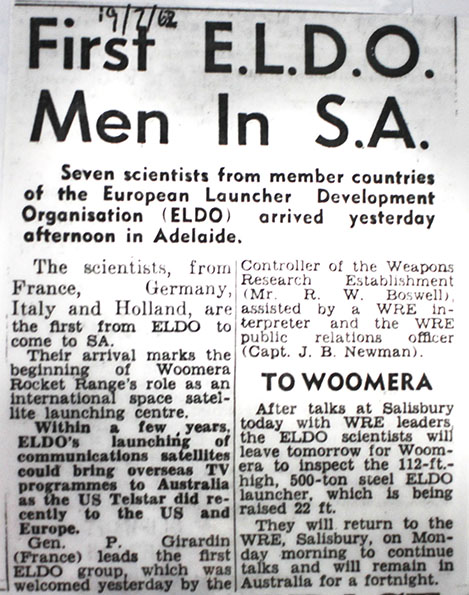

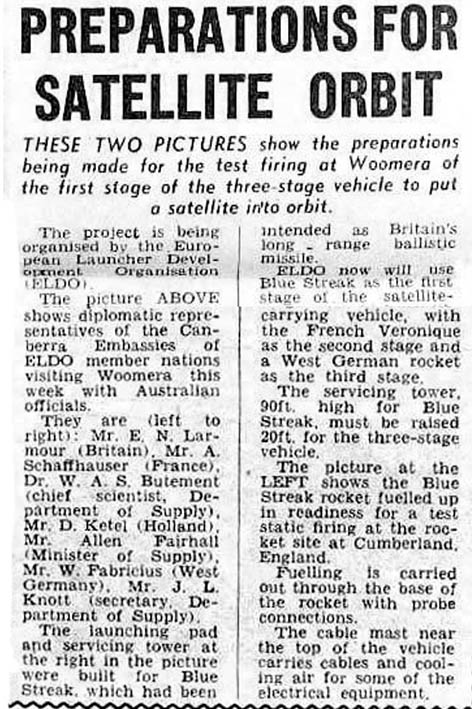

1962 arrivée des scientifiques et diplomates des pays membres de l'ELDO à Woomera

arrivée des scientifiques des pays membres de l'ELDO en juillet 1962 à Woomera.

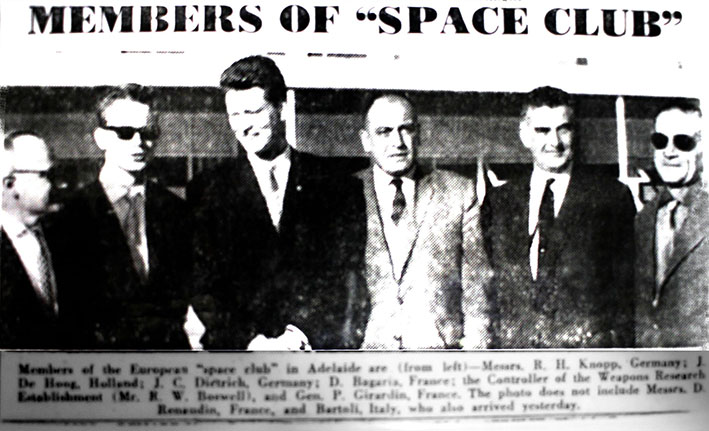

Le "Space Club" (article du Gibber Gabber du 19 juillet 1962):

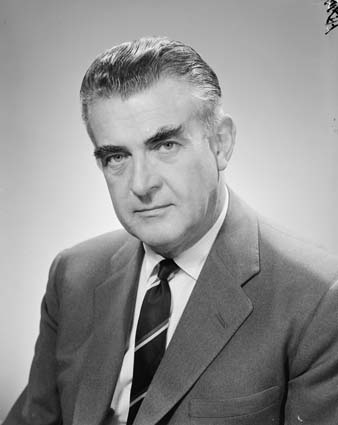

arrivée de Mr Boswell directeur et responsable du Weapons range Establishment (W.R.E.)

R.W. Boswell directeur responsable du Woomera Range Establishment

de gauche à droite : R.H. KNOPP (RFA), J. De Hong (Pays bas), J.C. Dietrich (RFA) D.Bagaria directeur du L.R.B.A. (France), Mr R. W. Boswell directeur du WRE et général P. Girardin (France) directeur technique de l'ELDO (il manque sur la photo , arrivés hier : Mrs D. Renaudin France et Bartoli Italie)

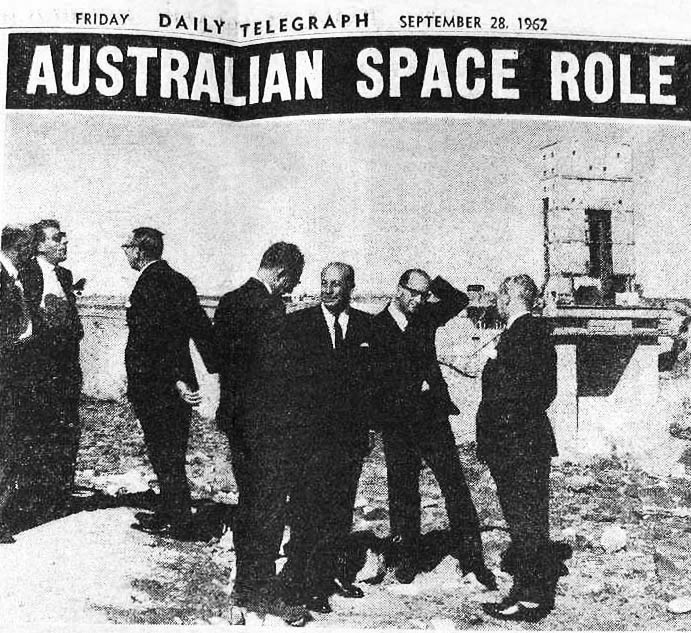

Woomera en Septembre 1962

Le Daily Telegraph du 28 septembre 1962 à Woomera : réunion des diplomates des pays de l'ELDO de gauche à droite : Mr E.N. Larmour (UK) Mr Schaffhauser (France),Dr W.A.S. Butement (Département des approvisionnements Australie), Mr D. Ketel (Pays Bas)Mr Allen Fairhall (ministre des approvisionnements), Mr W. Fabricius (RFA), Mr J.L.Knott secrétaire département des approvisionnements

Blue Streak sur le site C3 à Spadeadam en Angleterre

Group Capitaine John Rowley Perrin superintendant de Woomera en 1962

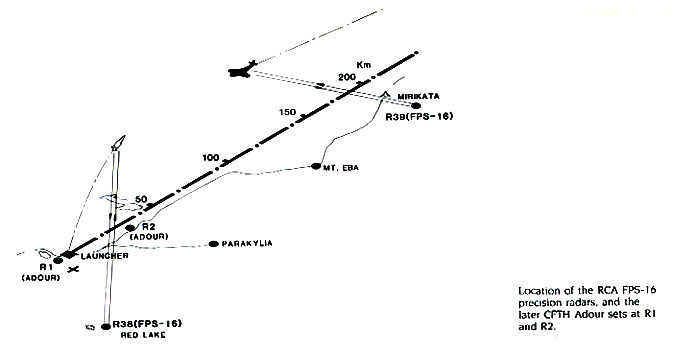

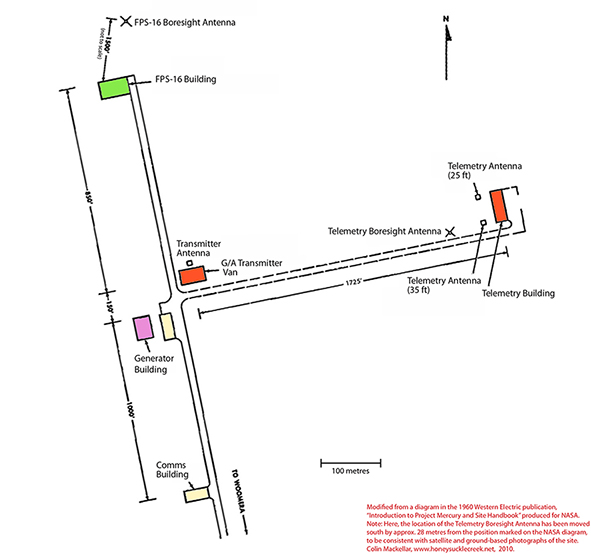

Radar Tracking and Telemetry Primary tracking

Peter Morton : Fire across the desert 1989

THE PRECISION RADARS: FPS-16

Late in 1959 two of the very latest American precision radars arrived at Woomera and were installed in special buildings. They were C-band (6 centimetre wavelength) FPS-16 radars. They had little in common with the wartime British No.3 Mk 7s which they replaced, except that both were tracking pulse type radars. Otherwise they were vastly more powerful and sensitive, particularly when the target was fitted with a small C-band transponder. And they were much more precise and versatile, producing a digital output well suited to automatic data processing and recording. For all these reasons the FPS-16 radars were useful for trajectory recording and for critical safety tracking. They were by far the biggest instrument ever installed on the Woomera Range: each one filled most of a two-storey building with the tracking dish on top. Like much of the upgrading of Woomera instrumentation that began in the late 1950s, the new radars arrived for Blue Streak. In August 1957 a combined RAE-be Havilland mission arrived at WRE to discuss the big project. when it became apparent that very exact tracking of the missile would be essential so that its engines could be shut if the missile threatened to transgress its flight corridor. The MTh was just not precise enough for this job. Soon afterwards WRE's two top instrumentation experts. Boswell and Kirkpatrick, discovered during an American visit that ranges such as White Sands and the Atlantic Missile Range were relying heavily on the recently developed FPS-I6 radars, both for safety tracking and for down-range trajectory measurement in their ballistic missile trials. And so two were acquired for Woomera. one to go at the rear of the Blue Streak launcher and one about 170 kilometres down-range. These extremely intricate devices were not cheap—to the journalists of the day they were the 'million pound radars'—yet they cost the joint project nothing apart from the not inconsiderable price of spares, documentation, building and installation work. America presented them as a gift. part of the Mutual Weapons Development Project, a defence aid agreement.'

The rear FPS-I6 site (R38) was at Red Lake. just north of the long-abandoned Range A.

The down-range site (R 39) was 170 kilometres from the Blue Streak launcher, past Mt Eba. Here was also installed other Blue Streak instrumentation. including ballistic cameras and telemetry receivers. together with living quarters. and the complex was called Mirikata, another Aboriginal word meaning 'morning star'.

(Mirikata Historic Radar Site.

Following early failures at long range detection John Strath and others turned their attention to radar experiments related to missile launch and re-entry phenomena.

TTCP, a quadri-lateral technical cooperation program, was established in 1965 and in 1968 the US participants became aware of the work being conducted by John and his team.

This led to a small group of Australian scientists being briefed into the highly classified US program and, in time, to a proposal for a collaborative program between the US and Australia on Over the Horizon Radar.

John assembled a small team and started the arduous task of developing a plan and marshaling support in Canberra.

In addition to theoretical studies, an experimental trial known as Project Geebung was undertaken to demonstrate that the propagation paths were indeed suitable. This involved both one-way and two-way propagation experiments between Mirikata on the Woomera Rocket Range and Derby. )

Mirikata and Red Lake both survived the Blue Streak cancellation because the FPS-16s were fully employed on other long range trials such as Blue Steel. Black Knight and the European satellite launcher which was then on the horizon.

Studies were already in progress on the likely coverage and accuracy of the FPS-I6 radars for tracking Bloodhound Mk 2 and other forthcoming long range guided weapons as well, and their targets. And the Americans had been promised some return for their generosity. The radars could be used for certain satellite tracking missions until the NASA Deep Space station at Island Lagoon was brought into operation. By 1960 the staff of Ranges Group had finished their acceptance tests and taken them over from the RCA Installation team. Extensive performance tests of the two radars continued for a few years. but in the meantime they were drawn more and more into trials. The earliest application to a weapon trial was Blue Steel: on 30 November 1960 R38 was used on the first of the full scale missile trials, a drop of an unmotored vehicle from a Valiant aircraft. The following year Red Lake took part in the first US manned space flight program. Mercury. when NASA installed a radio communications and telemetry receiving station alongside the radar building. And thus it was that Red Lake became a component of the global tracking network used in the historic space orbit by John Glenn on 21 February 1962. During the decade following. both FPS-I6 radars formed part of the safety tracking systems for all the space vehicles launched from Woomera: Europa, WRESAT and Black Arrow.

For the Dazzle re-entry physics program of the later Black Knights. they enabled the special optical and radar Instrumentation to acquire the elusive head as it entered the atmosphere. But their bread and butter application was to trials of the long range guided weapons. not only Blue Steel but Bloodhound Mk 2. VR725 and Sea Dart as well.

Black Knight Dazzle Project 1964

Black Knight Dazzle Project 1964

They were little used for short range and low altitude trials as they were too far from the rangehead for these. and with their narrow beams they needed time and good acquisition data to find and lock on to their targets. The two FPS-16s were not operated by Army servicemen like the No. 3 Mk 7s but by civilians. initially of Ranges Group. Because technical staff were in short supply during the boom period of the early 1960s, private firms under contract operated and maintained the radars: first Amalgamated Wireless Australasia between 1962 and 1975. and then Palmy}, The FPS-I6s became superfluous during the run-down because they were expensive to maintain and operate and had no function in the small post-project work of the Range. However, they avoided the ignominy of being sold off for scrap. The one at Red Lake was sold for $30 000 to the US Air Force. This might look like sharp practice considering it had been a gift. but the project had paid the US very much more than that amount over the years for documentation, upgrading and spares. The buildings were eventually sold off to the Roxby Downs station on whose land they stood. The Meditate radar went to the Radar Division at Salisbury for experimental work and Mirikata itself became a motel. Thus ended a period of nearly twenty years in which the two FPS-I6 radars had clearly held top status among the many instrumentation systems at Woomera. The disposal of the FPS-16 radars in 1979 was probably inevitable. There were two other precision radars on the Range which could cope with navigation, safety tracking and acquisition for the very modest short range trials that were envisaged for the future. These other radars were the two French CFTH Adour sets at posts RI and R2, and they had been there since 1968. Early in 1962, soon after the FPS-16 radars were commissioned. a study had begun on what to do with the obsolete No. 3 Mk is and the MTS. Not only were they becoming more difficult to maintain but performance was deteriorating. Then they needed a total staff of thirteen to operate and maintain them. and staff was in short supply. Yet they had to go on being used in day to day trials at relatively short ranges and altitudes, for target navigation. for safety tracking and to provide acquisition aids. The FPS-16 sites, established for long range trials, were just too tar away. A submission of March 1965 recommended that new radars be obtained to replace the three No. 3 Mk 7 radars. six MTS sets and another interim surplus British radar. Yellow River. on loan to the Range." As a result, a joint UK-Australian team of radar experts visited Paris, Rome and an Italian range in Sardinia, and narrowed the choice down to two radars: the French Adour or the Italian Selenia. Tenders were invited and the one from the French Compagnie Francaise Thompson-Houston (CFTH) finally accepted for two Adour radars. at a cost of about £1.3 million. By lune 1968 the two radars had been delivered. installed In their prepared sites. the data links connected and the whole system commissioned. The Adour radar was sometimes regarded as a poor man's FPS-16. and certainly it lacked the latter's very high performance. Still. it could track a typical missile without a transponder up to 150 kilometres or so. which was adequate for its Woomera role, while its accuracy was more than sufficient for navigation, safety tracking and acquisition purposes. And the Adour had the edge over the FPS-I6 operationally. It used transistors on plug-in printed circuit boards rather than valves. which made it more reliable and easier to service, and it did not require a long warm-up time. A team of six was enough to operate and maintain the two Adours, against eleven or so for the two FPS-I6s.

Le Défi Américain de Jean Jacques Servan Schreiber 1967

L'aventure de l'Espace

Trois cents sociétés industrielles européennes se sont regroupées dans une association professionnelle pour presser les gouvernements européens de s'engager dans la grande aventure spatiale. Elles représentent plus de deux millions de salariés. La conquête de l'Espace, pour toute nation ou groupe de nations qui s'y engagent, a en effet des conséquences industrielles considérables. Elle exige des spécifications techniques sensiblement supérieures au niveau actuel et par conséquent crée des contraintes de progrès. C'est grâce aux « retombées » des recherches spatiales que l'industrie américaine a pu accomplir des percées techniques importantes dans les domaines, en particulier, des métaux réfractaires, des calculatrices, de l'industrie du vide. Et c'est par l'Espace que tous les nouveaux types de communications passeront d'ici a quelques années. D'ores et déjà les " bandes de télécommunications " entre les continents, par satellites spécialisés, commencent a être distribuées. La seule compagnie existante est américaine.

Le manifeste des industriels groupés au sein d'EUROSPACE déclare : « La somme de tous les budgets spatiaux des pays d'Europe occidentale, qu'il s'agisse des budgets nationaux ou des contributions aux organisations communes actuelles, atteint moins du trentième du budget de la NASA américaine.

A moins d'un effort de redressement vigoureux des nations européennes, le domaine des satellites d'utilisation qui entrent dans leur phase opérationnelle — télécommunications, télévision, météorologie, navigation —risque de passer pour de longues années sous le contrôle des Etats-Unis.

« S'il peut arriver que les nations d'Europe consentent exceptionnellement à ne pas être présentes dans une branche de l'économie, que penser d'un renoncement qui toucherait un secteur tout entier ? Secteur dans lequel les Etats-Unis ont réalisé en cinq ans des progrès dépassant toutes les prévisions initiales, secteur dont la capacité de développement apparaît considérable. Un renoncement global de l'Europe dans un domaine d'une telle importance serait non seulement un fait économique mais un fait historique, qu'on pourrait difficilement interpréter autrement que comme un début de consentement à son déclin.

« Les crédits de la NASA, qui se chiffrent en milliards de dollars, ont commencé à atteindre l'industrie de pointe américaine, il y a deux ans déjà. C'est donc à partir de 1970 que la vague des fournitures de « qualité spatiale », partie des Etats-Unis, atteindra avec toute son ampleur le reste du monde.

« II convient d'abord de reconnaître, ou plutôt de confirmer, qu'hormis certaines expériences scientifiques, aucune réalisation spatiale importante n'est à l'échelle d'une seule nation européenne. Une action commune des nations européennes s'impose. Les télécommunications par satellites font maintenant l'objet d'une organisation mondiale. La navigation et la météorologie le deviendront également. La compétition planétaire est la règle. A moins que les nations d'Europe cèdent à un bilatéralisme, chacune en association avec l'Amérique, où elles perdront une bonne part de leur personnalité, la nécessité de leur union dans le domaine spatial est éclatante.

« Cette action commune doit embrasser tous les domaines de l'activité spatiale. L'effort financier qui est nécessaire pour atteindre de grandes réalisations ne peut être consenti que si une coordination complète élimine les lacunes et les doubles emplois. La NASA assure cette fonction, pour une très large part, aux Etats-Unis. »

On peut résumer les vues des industries groupées au sein d'EUROSPACE, en disant qu'EUROSPACE réclame une NASA européenne.

Pourtant l'Europe n'est pas restée inactive devant la spectaculaire course à l'Espace des Américains et des Russes. Comme c'est la grande aventure industrielle moderne, celle qui parle le plus à l'imagination des nouvelles générations, il est important d'examiner ce qui a été positif dans l'expérience entreprise, et ce qui l'a été moins.

Les pays européens ont commencé par hésiter longtemps. Bien après le lancement du premier satellite artificiel (le Spoutnik, 4 octobre 1957), les nations d'Europe continuaient à se demander comment elles pourraient se lancer dans la course à l'Espace. Isolément aucune d'entre elles ne pouvait assurer les efforts d'une importance suffisante, mais elles ne se décidaient pas pour autant à chercher la solution commune — pour des raisons complexes qui étaient à la fois diplomatiques et de secret militaire.

Ce fut presque par accident que les choses commencèrent en 1961. Sur une initiative britannique. Initiative d'ailleurs fort peu visionnaire, puisqu'il s'agissait essentiellement de trouver un débouché commercial pour une fusée militaire anglaise qui n'était plus utilisable à des fins stratégiques, la « Blue Streak ». Ce vecteur déclassé pouvait éventuellement servir de premier étage à un lanceur de satellites civils. Après divers sondages diplomatiques, auprès des pays du continent, les autorités britanniques vinrent proposer à la France de présenter ensemble aux autres pays du Marché Commun un programme de construction de fusées capable de mettre des satellites sur orbite.

Ces conversations franco-britanniques s'achevèrent sur un accord de principe et une proposition commune fut faite en février 1961, à Strasbourg, aux représentants des divers pays européens intéressés. Un an plus tard, en avril 1962, sept pays signèrent une convention instituant l'Organisation Européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux : l'ELDO

Signature de la Convention ELDO en avril 1962

Il arriva d'abord que les pays intéressés par la réalisation en commun d'un lanceur de satellites n'accordèrent pas à la préparation du programme un temps et une attention suffisants. Chaque pays travailla de son côté en faisant étudier par ses services le dossier scientifique et technique concernant l'opération. Très peu de contacts furent pris à l'échelon international au niveau des experts. •

Lorsque s'engagèrent, dans ces conditions, les négociations politiques, les pays s'opposèrent en bloc les uns aux autres, ce qui empêcha des discussions suffisamment précises et concrètes sur le projet. Cette situation entraîna l'adoption de compromis, essentiellement diplomatiques. Et si séduisants que purent paraître les objectifs, ils se révélèrent, vite, fictifs sur bien des points. Il y eut d'abord de nouveaux retards, et la convention n'entra en vigueur que deux ans après sa signature, en mars 1964.

Elle précisait : « L'organisation de l'ELDO a pour objet la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux, et des équipements appropriés à leur utilisation pratique ». Le programme couvert par cette convention prévoyait la construction d'une fusée intitulée ELDO-A composée ainsi.

— Premier étage : la fusée anglaise « Blue Streak (fabriquée par Hawker Siddeley Dynamics et Rolls-Royce).

— Deuxième étage : la fusée française Coralie (conçue par le laboratoire de Recherches balistiques et aérodynamiques).

— Troisième étage : une fusée allemande (conçue et réalisée par le groupe Entwicklungsring — Nord ( ERNO).

— La première série de satellites expérimentaux devait être réalisée par l'Italie.

— Les stations terrestres de guidage devaient être réalisées par la Belgique.

— Enfin les liaisons de télémesures à longue portée, et l'équipement annexe au sol, par les Pays-Bas.

La fusée ELDO-A devait être capable de mettre sur une orbite circulaire proche de la Terre (550 kilomètres) une charge utile de 800 kilos.

Dès le départ, on constata un certain nombre de faiblesses.

1). Aucune étude du système complet n'avait été réalisée par les pays intéressés, ensemble. En particulier, ce qui paraît presque incroyable, le lanceur, c'est-à-dire la fusée, était défini, sans que les participants sachent ce qu'elle devait lancer. Aucune discussion n'avait été engagée avec l'ESRO 1 qui, de son côté, étudie les satellites, à mettre en orbite.

2). Le Secrétariat international n'était dépositaire d'aucune responsabilité réelle, n'avait pas d'état-major technique compétent, et fut sans influence directe sur le déroulement du programme. Il ne put donc pas corriger par une étude sérieuse, et centralisée, les insuffisances de la convention initiale ni faire apparaître la grave sous-évaluation des budgets prévus.

3). Enfin et surtout la répartition financière des « fractions » de programme ayant été prévue entre les pays avant la signature des accords de fabrications, les Etats membres assimilèrent d'emblée les tâches qui leur étaient confiées à des programmes nationaux indépendants. Le caractère international de l'entreprise s'estompa rapidement, chaque Etat utilisant ses contributions pour réaliser sa propre fraction et même éventuellement d'autres opérations nationales non programmées.

Par exemple, les participants britanniques, ayant rapidement achevé la mise au point de leur fusée « Blue Streak », utilisèrent le complément de leur budget à la réalisation d'équipements de contrôle qui n'étaient pas prévus au programme ELDO.

De même les autorités allemandes mirent à profit leur contribution financière à l'ELDO pour développer des moyens d'essais au sol permettant d'engager et de soutenir un programme allemand ultérieur.

Les exemples de cette nature pourraient être cités pour tous les pays participant à l'ELDO. Chacun y vit surtout l'occasion financière de débuter un programme national, sans instruction plus précise des promoteurs, et sans contrôle du Secrétariat international. Il n'est pas étonnant qu'un organisme aussi mal conçu ait connu, en trois ans, deux crises graves.

Les nouvelles estimations faites par le secrétariat de l'ELDO mirent en évidence, dès 1964, que le programme ne pourrait pas être réalisé dans les délais prévus : le lancement de l'engin, prévu pour 1965, devrait être remis à 1968. De même, il apparut que le coût du programme devait déjà être doublé. Le budget international de 196 millions de dollars passa à 404 millions de dollars. Ces constatations, ces résultats, et ces erreurs, furent à l'origine de ce qu'on appela la « crise française » de 1965.

Cette année-là, devant les révisions financières et devant les nouveaux retards, les autorités françaises remirent en question leur participation à la fusée ELDO-A. Elles firent valoir un argument de poids : cette fusée européenne, tout en coûtant fort cher, ne pouvait intéresser qu'un seul client — qui était l'ESRO — avec qui d'ailleurs, on n'avait pris aucun contact. Opération peu rentable et peu raisonnable 1.

Cette attitude hostile était compréhensible, mais elle n'était pas fondée seulement sur des éléments de rationalité industrielle. La France connaissait à l'époque des difficultés financières, et d'autre part, elle préférait consacrer ses ressources au développement de son programme militaire, plus limité mais indépendant, et déjà fort onéreux.

Après de longues et difficiles discussions, la France dut changer d'avis. Elle proposa alors une autre option intéressante : abandonner le projet ELDO-A au profit d'une réalisation plus coûteuse mais plus ambitieuse, qui aurait sans doute de meilleures possibilités d'utilisation : une fusée ELDO-B. Cette nouvelle fusée comprendrait, en plus de la « Blue Streak » comme premier étage, un ou deux étages à hydrogène et oxygène liquides pouvant placer sur orbite basse environ le double de la charge de l'ELDO-A, ce qui permettait d'envoyer des satellites météorologiques et de télécommunications. Ce programme, avec des budgets supérieurs et des délais plus longs, n'est pas impossible à réaliser à l'échelle européenne. Etait-ce, de la part du gouvernement français, une proposition sincère ou une proposition tactique ? On ne le saura pas, tous les partenaires la refusèrent.

En fin de compte, et après de nouveaux délais diplomatiques, les Etats participants se mirent d'accord, à la fin du printemps 1965, pour poursuivre le programme initial (ELDO-A) tout en doublant son budget. Et aucune réforme de structure du Secrétariat ne put recevoir l'accord unanime.

Aussi, moins d'un an après, en 1966, éclatait une deuxième crise qu'on appela la « crise anglaise ».

Les Anglais, à leur tour, connaissant des difficultés financières, et préférant concentrer leurs moyens sur des pogrammes nationaux, remirent en question leur participation aux différentes actions technologiques internationales. Au printemps 1966, le gouvernement anglais fit parvenir aux Etats membres de l'Eu), une note contestant tout le programme de cet organisme et la participation britannique. Cette note reprenait, à peu de choses près, les arguments que les Français avaient développés un an avant — et que les Britanniques avaient alors réfutés.

L'attitude très ferme adoptée par les autres Etats membres de l'Europe, devant la menace de retrait britannique, permit d'éviter la rupture. Les Britanniques exigèrent, en compensation, de nouvelles études plus approfondies et une révision profonde des méthodes de gestion, ainsi qu'une autre répartition des contribution. Après ces difficiles débats, la mission de l'ELDO fut à nouveau confirmée avec une nouvelle organisation, et les objectifs suivants :

— Le programme initial sera réorienté. La fusée ELDO-A aura des étages supplémentaires permettant de satelliser une charge de 150 kilos en orbite géostationnaire (valable pour des satellites de télécommunications) vers 1970-1971, et elle s'appellera ELDO-AS.

— D'autres améliorations porteront sur les techniques de guidage, sur les possibilités d'utilisation de la base équatoriale de Guyane, et sur la mise au point de propulseurs de longue durée pour la stabilisation des satellites.

— Le plafond financier est fixé, jusqu'en 1971, à 626 millions de dollars.

— Le secrétariat sera enfin habilité à passer directement des contrats avec les centres nationaux, ayant ainsi un début de pouvoir international effectif. Il aura une équipe industrielle pouvant l'assister, à titre de conseil technique central.

Ces dernières décisions indiquent une prise de conscience, par les gouvernements européens, de l'importance de l'enjeu, et de la nécessité d'une profonde transformation des méthodes.

Ce n'est encore qu'un début timide. Et les solutions intéressant l'ELDO ont été adoptées sans que soient tranchés les autres problèmes relatifs à la recherche spatiale européenne, en particulier les rapports avec l'ESRO. Cela, dix ans après le lancement du Spoutnik, six ans après la première initiative franco-britannique, cinq ans après la signature de la convention de « coopération » entre les nations européennes. Résultat : si la fusée ELDO-ASP voit le jour en 1971, elle permettra de satelliser 150 kilos sur orbite géostationnaire. Alors que les Etats-Unis disposent aujourd'hui, en 1967, d'une demi-douzaine de lanceurs opérationnels qui satellisent sur orbite géostationnaire des charges de 2 tonnes.

On doit supposer qu'après de pareilles difficultés, de pareilles crises, le réalisme européen qui commence de naître dans les milieux les plus attentifs à ces problèmes l'emportera sur les nostalgies nationales. Il s'agit de savoir si les responsables politiques entendront les avertissements des techniciens et des industriels.

Ce ne sera pas simple, et les Américains, en dépit des apparences, ne nous faciliteront pas la tâche. Ils viennent de décider de mettre leur fusée « Scout » à la disposition gratuite de tous les pays qui désireraient lancer des satellites scientifiques. C'est cette fusée que la France a utilisée pour le lancement de son premier satellite FR 1.

Les Soviétiques en font autant. Le professeur Sedov est venu à Paris avec une importante délégation pour offrir aux Français, sur une base bilatérale, une coopération spatiale dans tous les domaines. La France s'est alors engagée à confier en principe aux Soviétique, pour faire des économies, le lancement d'un satellite français en 1971.

Pendant ce temps, et devant la complexité du jeu français, les Britanniques ont décidé de construire de leur côté leur propre lance-satellites. Ce sera la fusée « Black Arrow » qui sera sans doute disponible en 1969 et mettra en orbite des satellites britanniques à partir de la base australienne de Woomera — qui dépend de l'infrastructure américaine.

Les Allemands ne restent pas inactifs dans cette compétition souterraine, qui rivalise de toutes parts avec l'ELDO. Ils semblent désireux de se ménager, à toutes fins utiles, la carte de la coopération américaine. Les Etats-Unis viennent de leur proposer de leur confier la construction de sondes destinées spécialement à explorer le monde de Jupiter, les incorporant ainsi dans un programme spatial américain intégré.

sonde envisagée par Bölkow vers Jupiter en 1965

sonde envisagée par Bölkow vers Jupiter en 1965

Là comme ailleurs, plus qu'ailleurs, car l'industrie de l'Espace en commande beaucoup d'autres, le jeu des puissances s'abat dans toute sa rigueur. Ni l'Amérique ni la Russie n'ont intérêt à ce que l'Europe devienne une véritable puissance spatiale. Elles ont pour alliés les nationalismes européens qui, selon la pente de la facilité, préfèrent la « coopération », bien qu'elle soit synonyme d'impuissance, à des abandons de souveraineté dans une intégration européenne.

La construction de véhicules spatiaux, de satellites, exige la métallurgie du titane, du béryllium, du zirconium et du tantale : autant de métaux que l'Europe connaît encore à peine et dont elle devra abandonner la maîtrise — si elle abandonne l'Espace. Quant à la fabrication de lanceurs, de fusées, elle réclame des techniques nouvelles telles que le martelage magnétique, la métallurgie des poudres, l'usinage des nids d'abeilles, et bien entendu la puissance de calcul d'une série intégrée d'ordinateurs — domaines dans lesquels l'Europe n'en est encore qu'aux premiers essais, et dans lesquels le progrès dépend, pour une forte part, des contraintes de l'Espace.

C'est donner une idée de l'intérêt que présenterait, pour l'industrie et pour la recherche, la création d'une « NASA » fédérale européenne. Une idée des bénéfices qu'on peut attendre, comme de la gravité d'une éventuelle abdication.

L'astronautique actuelle est une astronautique « chimique ». Les Européens ont encore le temps, sur la base de leurs connaissances et de leurs laboratoires actuels, de la maîtriser. Mais ils en ont juste le temps ; car la deuxième décennie spatiale va voir l'avènement d'une astronautique « atomique ».

Des moteurs nucléaires seront utilisés aussi bien pour mettre en orbite des satellites géants que pour alimenter les émetteurs de forte puissance. Ces futurs satellites et ces futurs émetteurs permettront en particulier la retransmission en direct des images de télévision par l'Espace, et la consultation « en temps réel », à distance, en n'importe quel point du globe, des ordinateurs centraux que nous avons évoqués au chapitre 10.

Une fois dominée l'organisation nécessaire à la conquête de l'astrimautique chimique, l'Europe devrait donc sans attendre mettre en priorité les études et les investissements de l'astronautique atomique qui couvrira le système des planètes vers 1980.

A Rome, les 10 et 11 juillet 1967, les ministres européens de la Recherche Scientifique se sont réunis pour tenir une « conférence spatiale ». Cette conférence a vu s'affronter le ministre italien, M. Leopoldo, et le représentant de la France sur deux thèses différentes. Le représentant italien considère que « l'Europe ne doit pas doubler » les travaux des Etats-Unis et de l'U.R.S.S. — formule dangereusement ambiguë. Et le représentant de la France considère que « l'absence d'un programme européen à long terme rend pour le moment impossible la définition de programme à court terme, aussi bien pour la recherche que pour la technologie » — remarque de bon sens mais qui, évidemment, a pu être interprétée surtout comme un prétexte à la poursuite, par la France, de son programme militaire national. Encore quelques « conférences spatiales » de cette nature et les différents pays d'Europe n'auront plus qu'à accepter purement et simplement les offres américaines de sous-traitance.

Conférence Spatiale de Rome en 1967

1. Précisons qu'à l'été 1967, la question de l'utilisation de la fusée ELDO par l'Organisation européenne ESRO n'est toujours pas tranchée : l'ESRO ne sait pas encore si les types de satellites européens dont elle assure la réalisation pourront être lancés par le vecteur ELDO-A ou non. L'ESRO se réserve la possibilité de choisir, si les caractéristiques et les prix lui conviennent mieux, les fusées américaines, pour lancer ses satellites

progrès dépend, pour une forte part, des contraintes de l'Espace.